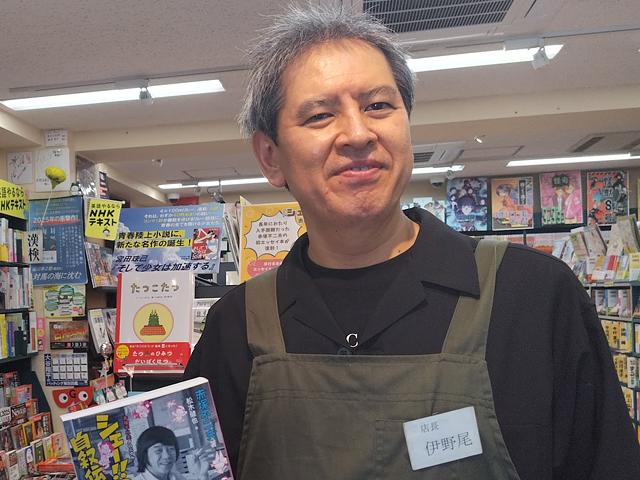

「いい本は読まれてほしい」 想いを発信し続けた『伊野尾書店』店長・伊野尾宏之が築いた“絶大なる信頼”

2025.10.24

エンタメ

村瀬秀信氏による人気連載「死ぬ前までにやっておくべきこと」、今回は東京・新宿区の中井駅前で『伊野尾書店』を経営する伊野尾宏之氏をインタビュー(中編)をお届けする。出版不況に抗い、独自のフェアやイベント、SNSでの本に関する情報発信を続けてきた同店は来年を3月もって閉店するが、その軌跡を追った。

本屋なんて明るい未来はないだろうな…

伊野尾書店が開店したのは1957年12月。父・信夫さんと同世代の長嶋茂雄が4打席4三振の衝撃的なプロデビューを果たす4カ月前のことであった。

「開店当初は失敗ばかりだったと聞きます。あの時代だとまだ物流も整っておらず、取次会社との取り引きも補償金がないとさせてもらえない。だから毎日、バイクで神保町の問屋まで現金で買い付けに行って、お店に並べて八百屋みたいなもんですよね。仕入れも今みたいに情報が簡単に手に入らないから手探りですよ。お客さんに『あれ、今日発売の文藝春秋がないね』、『中央公論は置いてないの?』なんて指摘もしょっちゅうで、1日に神保町を3往復したこともあったそうです」

伊野尾宏之が生まれたのは松井秀喜、否、“幕張の防波堤”小林雅英と同じ’74年のことであった。居住スペースは店の奥にあり、生活の中に本があるのは当たり前の環境。春休み、夏休みなどは倉庫の隅で大人たちの冷ややかな視線を浴びて『ドラえもん』を読んだりと、本と共に育っていく。

「本は好きでしたが、現実的に本屋を継ぐことに対しては否定的だったんですね。生業を継ぐことに対する拒否反応ではなくて、本屋という仕事の先行きに対する不安です。その頃の本屋って、本を仕入れてお客さんが来るのを淡々と待つのが仕事です。父と母と住居も一緒のこの小さな世界だけで働くことも気が重かったですし、『お客が少ない』、『売れる本が入ってこない』という父が年中嘆いている声も聞いていましたから、“ゼッタイに本屋なんて明るい未来はないだろうな”とは思っていましたからね」

【死ぬ前にやっておくべきこと】アーカイブ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

郷ひろみ×井上大輔×売野雅勇…奇跡の噛み合わせが生んだ『2億4千万の瞳』という国民的ポップス

2026.01.25 エンタメ -

阪神・佐藤輝明“電撃引退”へ 交渉決裂間近で目指す“浪人メジャー移籍”というウルトラC

2026.01.22 スポーツ -

手束真知子プロデュース「グラドル文化祭」が新章へ 10年目の全面リニューアルと“砂浜撮影会”2026年の展望

2026.01.24 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

大ピンチのフジテレビ、春のレギュラー番組打ち切りラッシュで高まる“自滅の予感”

2026.01.25 芸能 -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ

2025.09.03 スポーツ -

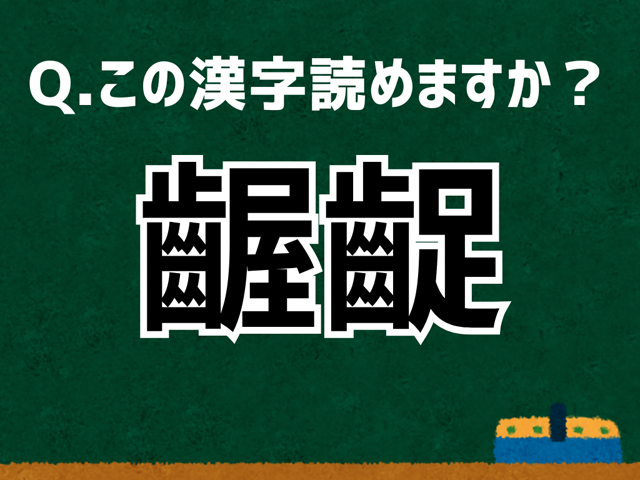

「齷齪」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.01.25 エンタメ -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

菅野智之「巨人復帰」が進行か!メジャー交渉難航で急浮上した“電撃シナリオ”の行方

2026.01.24 スポーツ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

郷ひろみ×井上大輔×売野雅勇…奇跡の噛み合わせが生んだ『2億4千万の瞳』という国民的ポップス

2026.01.25 エンタメ -

阪神・佐藤輝明“電撃引退”へ 交渉決裂間近で目指す“浪人メジャー移籍”というウルトラC

2026.01.22 スポーツ -

手束真知子プロデュース「グラドル文化祭」が新章へ 10年目の全面リニューアルと“砂浜撮影会”2026年の展望

2026.01.24 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

大ピンチのフジテレビ、春のレギュラー番組打ち切りラッシュで高まる“自滅の予感”

2026.01.25 芸能 -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ

2025.09.03 スポーツ -

「齷齪」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.01.25 エンタメ -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

菅野智之「巨人復帰」が進行か!メジャー交渉難航で急浮上した“電撃シナリオ”の行方

2026.01.24 スポーツ