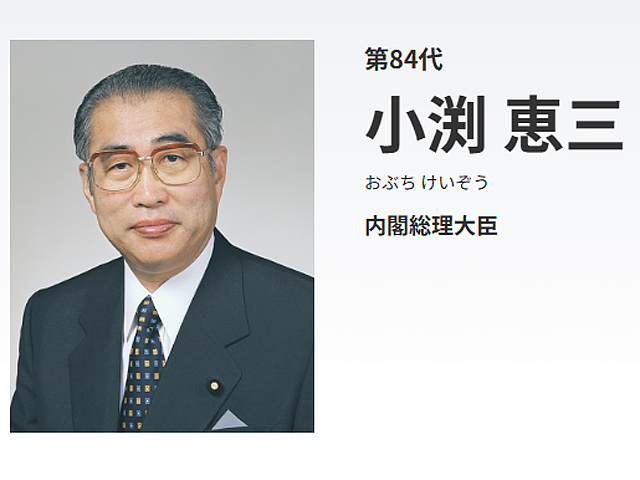

植民地支配へ「心からのお詫び」を明記 内閣支持率20%から40%に上昇させた小渕恵三の手腕

弁論部にボディビル、書道部掛け持ち

小渕恵三のしたたかさは、すでに早稲田大学文学部英文学科時代に窺われた。

小渕が入学して間もなく、父親の小渕光平は衆院選で悲願の返り咲きを果たしたが、その3カ月後に急死してしまう。光平は叩き上げで製糸や電気関係の会社を起こして成功した人物だったが、選挙は弱かった。

初出馬で落選、次の選挙で初当選を飾ったが、なんと、その後は3回連続して落選、そのあとようやく2回目の当選を果たした直後に亡くなった。小渕は自分が跡を継ぎ、そうした父親の怨念を晴らしてやろうと誓ったのである。

ために、まず早大では雄弁会(弁論部)に入った。もともと小渕は口の重いほうで、弁論術をマスターする必要性を感じたからであった。

また、雄弁会と同時に、腹の底から声を出すため詩吟の会にも入り、政治家は体力勝負も辞さずとばかりにボディビルまで始めている。

面白いのは、加えて書道部のサークルも掛け持ちしていたことであった。筆者がある機会に、なぜ書道部だったのかを問うと、小渕いわく「政治家になれば色紙を頼まれることも多かろうと考えた」であった。

なんとも早い“準備”であり、振り返れば小渕という一見すると茫洋とした政治家の、秘められたしたたかさが垣間見えたのである。

そうした小渕は首相時代の半ばあたりから“変身”するようになり、政権発足当初の「凡人」「真空総理」「冷めたピザ」といった評をことごとく覆すことになる。

内政では折からの不況下、迫られている「財政構造改革」を思い切って棚上げし、政策の照準を景気回復一本に定め、これを手始めに金融システムの安定化にも一定のメドをつけてみせた。

また、新しい「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」など、小渕内閣より前の村山(富市)、橋本(龍太郎)両内閣での懸案や、積み残し法案を次々に成立させていった。

【歴代総理とっておきの話】アーカイブ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝

2024.10.20 芸能 -

.png)

侍ジャパン大谷限定ボトル投入の伊藤園が恐れる、高齢顧客の視聴離れの大誤算

2026.02.16 スポーツ -

小平奈緒が長野県でカフェをはじめたワケ “職場”の隣で恩返し

2025.08.21 スポーツ -

鈴木保奈美 23年目の離婚は「人生奪還」の狼煙! 還暦前に放つ、眩しすぎる独り立ち

2026.02.15 芸能 -

芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機

2026.02.12 芸能 -

高市早苗首相を襲う「健康不安説」

2026.02.16 -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり

2026.02.14 芸能 -

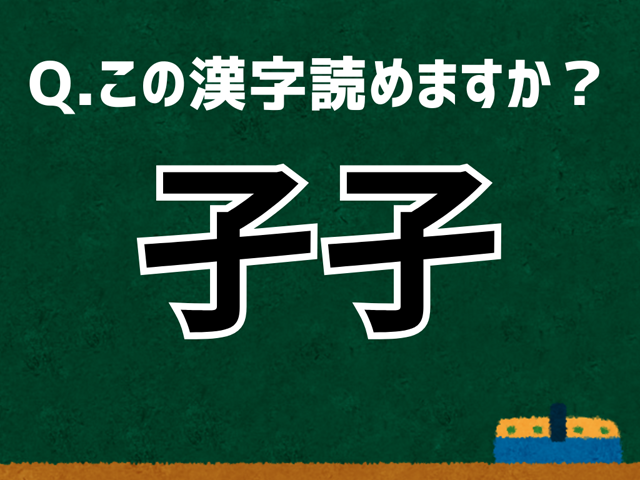

「孑孑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.16 エンタメ -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念

2026.02.16 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝

2024.10.20 芸能 -

.png)

侍ジャパン大谷限定ボトル投入の伊藤園が恐れる、高齢顧客の視聴離れの大誤算

2026.02.16 スポーツ -

小平奈緒が長野県でカフェをはじめたワケ “職場”の隣で恩返し

2025.08.21 スポーツ -

鈴木保奈美 23年目の離婚は「人生奪還」の狼煙! 還暦前に放つ、眩しすぎる独り立ち

2026.02.15 芸能 -

芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機

2026.02.12 芸能 -

高市早苗首相を襲う「健康不安説」

2026.02.16 -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり

2026.02.14 芸能 -

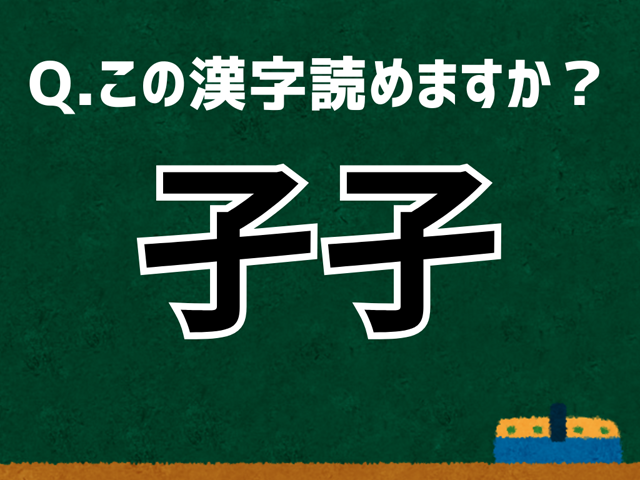

「孑孑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.16 エンタメ -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念

2026.02.16 芸能