「いまの石破内閣に似て、少数与党の苦渋を余儀なくされた」羽田内閣が戦後2番目の64日で終わったワケ

2025.07.28

首相在職日数は宇野宗佑より短い64日

一方の羽田は、その間に淡々と言うべきか、官僚の反対を押し切って公共料金の値上げを凍結したり、国民の声を直接聞くべく『平成の目安箱』と称して首相官邸にファックスを設置したり、国民生活に直結する政策を推進しようとしたが、実質的には自らが目指した政治改革に手をつけぬまま退陣に追い込まれている。

すでに、野党の自民党からは羽田内閣不信任決議案提出の動きが出ており、羽田はもはやこれまでと、平成6年度予算案の成立後、内閣総辞職を表明せざるを得なかった。

結果、首相在職日数はわずか64日と、69日で倒れた宇野宗佑よりさらに短く、東久邇宮稔彦(54日)に続く、戦後2番目の「超短命内閣」でその幕を閉じたのだった。

ところで、なぜ羽田は、当初から「短命」を宿命づけられた政権に飛びついたのだろうか。

羽田と小沢らが竹下派を離脱した直後、竹下派のベテラン議員のひとりはこう言っていた。

「羽田はしたたかな人物の多い竹下派のなかでも、目立って人がよかった。小沢のような二世議員もいるが、いやらしさがないという二世特有の持ち味があった。

しかし、一方で、これは政治を甘く見ることにも通じた。とくに連立政権ともなれば、裏で苦労に苦労を重ねなければ、どんな政策も前に進まない。ましてや、政権のトップに立つ者は、その何倍も汗をかかなければ政権運営はできない。

結局、羽田は自分なら難局を切り抜けられるという自負が、強すぎたのではなかったのか。いささか政治に対する認識が甘かったということだ。炯眼の金丸信が『平時の羽田』と評したのは、まさにこうした意味を含んでいる」

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑

2025.06.14 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

今田美桜の事務所に3億円訴訟!“芸能界のドン”激怒で活動危機か

2025.12.08 芸能 -

歪んだ狂気が5歳児を生きたまま川へ…「功明ちゃん事件」に残る県警の失態と北関東連続殺人との関連性

2025.12.15 -

新人採用見送り! TBSで信頼集める“二刀流”日比麻音子アナの「実力」と「スキャンダル回避力」

2025.12.15 芸能 -

横山秀夫『64』のモデルとなった誘拐事件! 緊迫の身代金要求と家族が聞いた被害児童の最後の肉声の謎

2025.12.15 -

「1000円ガチャ」にラブブを投入! 人気キャラ“笑えるハズレ”で稼ぐ無人ビジネスの巧みな戦略

2025.12.16 -

永田町が大激震!高市首相が断行する「スパイ防止法」は“中国封じ”の最終手段か

2025.12.15 -

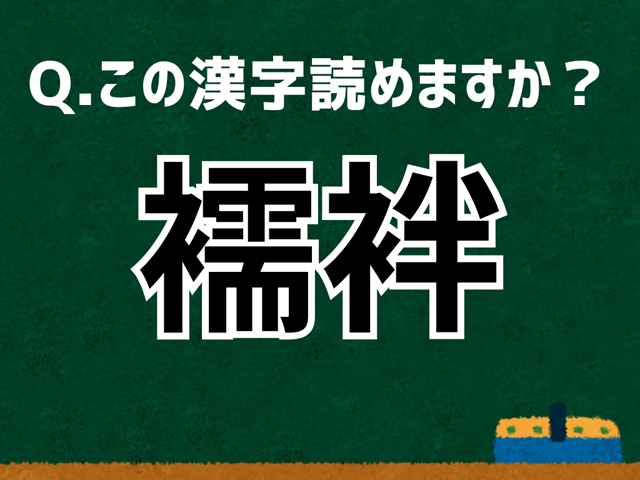

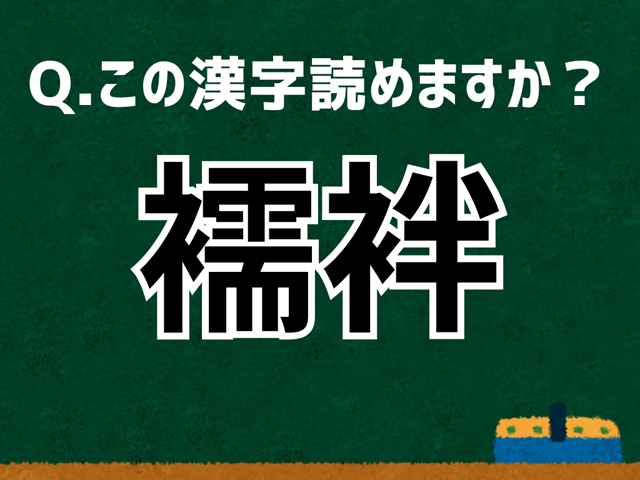

【難読漢字よもやま話】「襦袢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.16 エンタメ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑

2025.06.14 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

今田美桜の事務所に3億円訴訟!“芸能界のドン”激怒で活動危機か

2025.12.08 芸能 -

歪んだ狂気が5歳児を生きたまま川へ…「功明ちゃん事件」に残る県警の失態と北関東連続殺人との関連性

2025.12.15 -

新人採用見送り! TBSで信頼集める“二刀流”日比麻音子アナの「実力」と「スキャンダル回避力」

2025.12.15 芸能 -

横山秀夫『64』のモデルとなった誘拐事件! 緊迫の身代金要求と家族が聞いた被害児童の最後の肉声の謎

2025.12.15 -

「1000円ガチャ」にラブブを投入! 人気キャラ“笑えるハズレ”で稼ぐ無人ビジネスの巧みな戦略

2025.12.16 -

永田町が大激震!高市首相が断行する「スパイ防止法」は“中国封じ”の最終手段か

2025.12.15 -

【難読漢字よもやま話】「襦袢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.16 エンタメ