1970年の「田淵幸一血みどろ頭部死球」一部始終 阪神ベンチ裏事件簿の取材メモを初公開

村山監督から選手と記者の付き合い方を享受

筆者は田淵番記者として採用されたようなもので、本当に再起不能となれば自分も記者としては不要になってしまう。

悶々としながら病室にいると監督の村山が病室にやって来た。

まだ朦朧とする田淵を見舞った村山は病室を出ると私を手招きで呼び、病院の外に連れ出した。

「吉見くん、ご苦労さん。だがな、本当の親友なら仕事は別にしないと。内部の病状が先に新聞に出るのはよくないわ。あれは家族が苦しむんや。吉見くんにはこれからも田淵と友達の関係を大事にしてほしいんや」

真剣な表情で話す村山の言葉にハッとさせられた。

記者として、親友として、自分の行動はどうだったのか。知らなかったとはいえ、記事になってしまった罪悪感が湧き上がった。

後に知ったことだが、村山には親しかった記者の書いた記事が原因で、夫人が自殺するという悲しい過去があった。

だからこそ、田淵と親しかった筆者に選手と記者としての付き合い方を忠告してくれたのだろう。

村山は後に筆者がスポーツ新聞に転職する際にも、お世話になるなど何かと気にかけてくれた。

その後、田淵は大阪市内の大阪厚生年金病院に移され、手術することもなく回復することができた。

左耳に難聴の後遺症は残ったが、幸いなことに死球の瞬間の記憶が残っておらず、精神的な後遺症は一切なかった。

「球が当たって痛いと感じる前に気を失っていたんだ。恐怖を感じなければ怖さも残らないもんだな」

いかにも田淵らしい反応にホッとしたことを覚えている。

翌シーズンの田淵は見事に復活。ミスタータイガースの愛称にふさわしい活躍で、筆者の仕事も忙しくなっていった。

【一部敬称略】

「週刊実話」4月24日号より

【吉見健明】

1946年生まれ。スポーツニッポン新聞社大阪本社報道部(プロ野球担当&副部長)を経てフリーに。法政一高で田淵幸一と正捕手を争い、法大野球部では田淵、山本浩二らと苦楽を共にした。スポニチ時代は“南海・野村監督解任”などスクープを連発した名物記者。『参謀』(森繁和著、講談社)プロデュース。著書多数。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

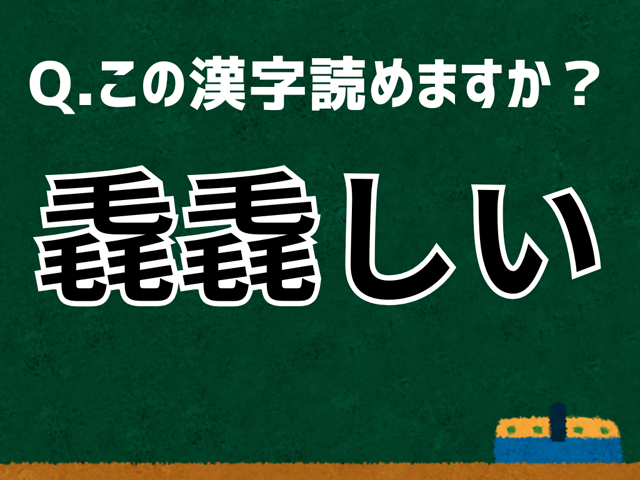

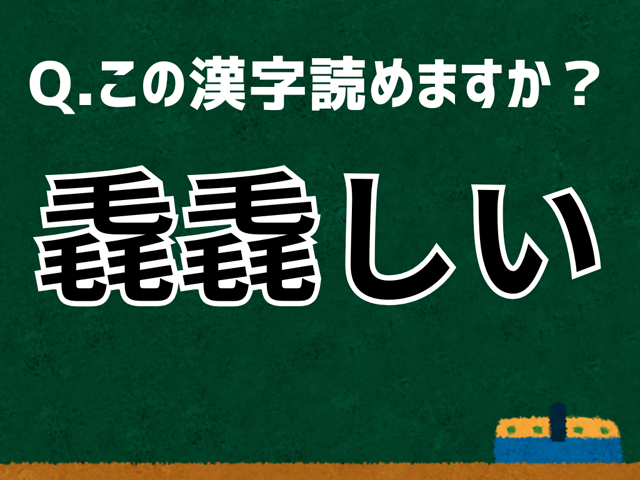

「毳毳しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.04 エンタメ -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

世界的バレリーナ志望が「ポールダンサー」に! 莫大な仕送りを無駄にした箱入り娘の“転身劇”

2026.02.05 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

北川景子の背中ぱっくりドレスが衝撃! 40歳を前に進める「究極の肉体記録」

2026.02.05 芸能 -

【激震!】水卜麻美アナが日テレ退社へ加速 後輩・岩田絵里奈のフリー転身で業務が激化

2026.02.05 芸能 -

『嵐』ラストアルバム発売か 参加がウワサされる超大物アーティストたち

2025.07.06 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

「毳毳しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.04 エンタメ -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

世界的バレリーナ志望が「ポールダンサー」に! 莫大な仕送りを無駄にした箱入り娘の“転身劇”

2026.02.05 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

北川景子の背中ぱっくりドレスが衝撃! 40歳を前に進める「究極の肉体記録」

2026.02.05 芸能 -

【激震!】水卜麻美アナが日テレ退社へ加速 後輩・岩田絵里奈のフリー転身で業務が激化

2026.02.05 芸能 -

『嵐』ラストアルバム発売か 参加がウワサされる超大物アーティストたち

2025.07.06 芸能