M-1審査は変えるべきか? 毎年荒れる理由と現実的な改善案

今年の審査員は『中川家』礼二、『かまいたち』山内健司、『ナイツ』塙宣之、『博多華丸・大吉』博多大吉、『笑い飯』哲夫、『アンタッチャブル』柴田英嗣、『ミルクボーイ』駒場孝、『フットボールアワー』後藤輝基、『海原やすよ・ともこ』海原ともこの9名だ。

M-1グランプリ決勝が終わるたび、SNSでは必ずと言っていいほど同じ議論が噴き上がる。「この点数は低すぎる」「あのコンビが優勝すると思った」。この光景は、もはやM-1の風物詩だ。

だが、この論争は単なる好みの問題ではない。M-1の審査方法そのものが、構造的に荒れるように設計されているからだ。

最大の理由は明確。価値観の異なる審査を「点数」という単一の指標で、可視化していることにある。

M-1決勝の舞台には、王道のしゃべくり漫才もいれば、構造で笑わせる理論派、実験的なアプローチを試みるコンビ、瞬間的な爆発力で会場を支配するタイプも並ぶ。

本来であれば、これらは優劣ではなく種類の違いとして共存できるはずだろう。しかしM-1では、それらが「98点」「96点」といった数値に変換され、わずか数点差で上下関係を与えられる。

この瞬間、並列だった価値は序列化され、そこに違和感と怒りが生まれる。さらに問題を複雑にしているのが、相対評価と絶対評価が混在している点だ。

M-1は本来「その年、その場で一番面白かった漫才」を決める相対評価の大会である。ところが審査員のコメントを聞くと「完成度が高い」「理想形に近い」といった、絶対基準に基づく言葉が頻繁に使われる。

その結果、トップバッターが不利になり、後半に点数がインフレし、年ごとに基準点が変わる。もちろん『中川家』や『令和ロマン』という例外もあるが、「去年ならこのネタでこの点数は出ないだろう」と視聴者が感じるのも無理はない。

【関連】M-1審査員“総入れ替え”プラン浮上!霜降り・粗品の苦言は正しいのか?揺れるお笑い界と高齢化問題の行方

決勝予選と最終決戦の違い

決定的なのは最終決戦の存在だ。決勝前半は点数制で進むのに対し、最終決戦は一票制に切り替わる。つまり、同じ大会の中で評価ルールが断絶している。

前半では完成度や構造が重視され、最終決戦では勢いや印象、場の空気が勝敗を分ける。結果として「最も完成度が高かった漫才が優勝しない」「2本目のほうが有利になる」といった逆転現象が起きる。

では、どうすればいいのか。「審査員を変えろ」という声も根強いが、本質はそこではない。重要なのは、評価軸を可視化することだ。

もっとも現実的な改善案は、分項目制の導入だろう。総合100点ではなく、構成や完成度、ボケの発想力、技術や間、新規性や挑戦性といった複数の軸で採点する。

これにより、「なぜこの点数なのか」が説明可能になる。革新的な漫才も、「挑戦性」という軸で正当に評価される余地が生まれる。

あわせて、審査員の役割を明示する方法も有効だ。王道担当、革新担当、理論担当といった形で役割を分ければ、点数は「好み」ではなく「役割」として理解される。

コメントも機能し、視聴者の納得感は確実に高まるだろう。

最終決戦を点数制にするべき?

また、最終決戦を再び点数制に戻すという選択肢もある。2本とも同じ基準で評価すれば、「別競技」問題は解消され、テレビ的なドラマ性は弱まるかもしれないが、競技としての一貫性は保たれる。

もっとも、ここまで改善案を並べても、ひとつの事実は変わらない。M-1とは芸能界における能力主義と競争原理を、極限まで可視化した装置。残酷で、不透明で、だからこそ強烈な物語が生まれる。

結局のところ、M-1に完璧な審査など存在しない。重要なのは、不公平をなくすことではなく「どの不公平を、どんな物語として引き受けるのか」を制度として明示することだ。

言い換えれば、「何を競っている大会なのか」を視聴者に示すこと。それができたとき、M-1は荒れる大会から、議論される大会へと一段階進化するはずだ。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

帝銀事件から78年 平沢貞通は真犯人だったのか? 死後再審を阻む「時の壁」と「冤罪の闇」

2026.02.04 -

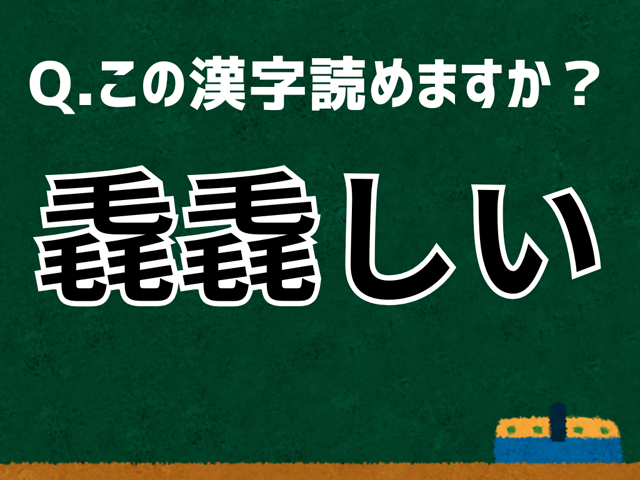

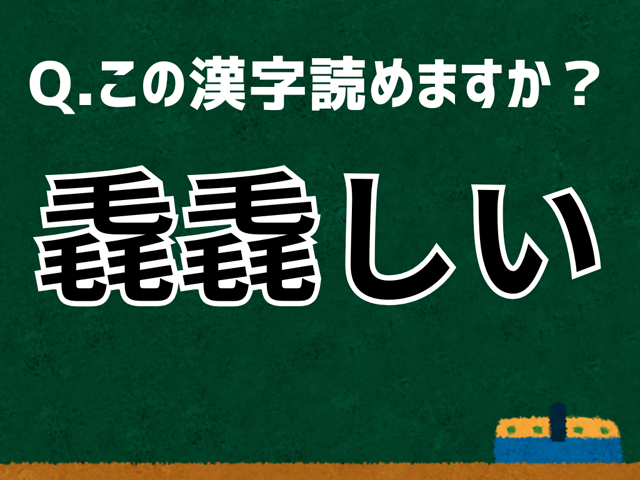

「毳毳しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.04 エンタメ -

帝銀事件の真犯人は「軍事専門家」か? 青酸カリ説を覆す“遅効性毒薬”と“731部隊の影”

2026.02.04 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

三冠王・落合博満を驚愕放出! ロッテの台所事情に付け込み星野仙一が仕掛けた“衝撃トレード”

2026.02.04 スポーツ -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

川島海荷40代TBS局員との“手つなぎデート写真”の痛すぎる代償【美女たちの不倫履歴書42】

2024.01.04 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

帝銀事件から78年 平沢貞通は真犯人だったのか? 死後再審を阻む「時の壁」と「冤罪の闇」

2026.02.04 -

「毳毳しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.04 エンタメ -

帝銀事件の真犯人は「軍事専門家」か? 青酸カリ説を覆す“遅効性毒薬”と“731部隊の影”

2026.02.04 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

三冠王・落合博満を驚愕放出! ロッテの台所事情に付け込み星野仙一が仕掛けた“衝撃トレード”

2026.02.04 スポーツ -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

川島海荷40代TBS局員との“手つなぎデート写真”の痛すぎる代償【美女たちの不倫履歴書42】

2024.01.04 芸能