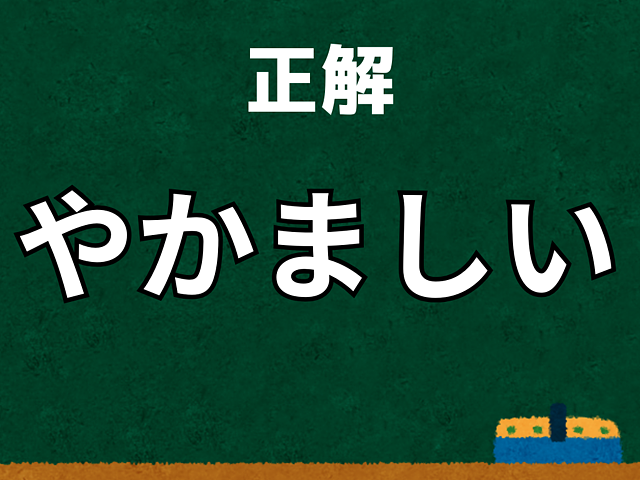

【難読漢字よもやま話】「喧しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.11.15

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「喧しい(やかましい)」の語源についてはいくつかの説がありますが、最も有力とされているのは「やか」と「あまし」が組み合わさった複合語という説です。

「やか」は、鳴き声や音のうるささ、騒がしさを表す語です。例えば、「鳥がやかましく鳴く」のように使われることがあります。これに対して「あまし」は、「余る」や「余りに」に通じる言葉で、「度が過ぎる」「ひどい」「甚だしい」といった意味を持ちます。

この二つが合わさることで、「度が過ぎてうるさい」「ひどく騒がしい」「煩わしい」などという意味を表すようになったと考えられています。

漢字の由来は、「喧」という字が言葉や音を表す「口」と「広く行き渡る」「告げる」という意味を持つ「宣(セン)」の組み合わせでできていることで、「多くの人が口々に声を出し、その声が広く行き渡る、つまり騒がしい、うるさい」という意味を表すようになったといわれます。そのため、この字が当てられたと考えられています。

【喧しいに関するトリビア】

●二つの主要な意味

「喧しい」には、単に「音や声が大きくてうるさい」という意味だけでなく、「あれこれと小言が多くて煩わしい」「口うるさい」という人の言動に対する批判的な意味合いもあります。

●騒音公害と健康被害

長期的に80デシベル以上の騒音にさらされると、聴力低下やストレスが増大する可能性があります。WHOによると、毎年数百万人が騒音による睡眠障害に陥っているそうです。

●平安時代にも騒音問題が!?

平安時代の貴族たちは、現代のような交通騒音に悩まされることはありませんでしたが、蝉しぐれや蛙の鳴き声、あるいは家臣たちの話し声などが「喧しい」と記録されていました。現代とは「喧しさ」の対象が異なっていたと考えられます。

ちなみに、セミの鳴き声は種類によっては100デシベルを超えることがあり、これは地下鉄の車内やカラオケルームの音量に匹敵する、非常に「喧しい」レベルです。

合わせて読みたい

-

小泉今日子「還暦休業」の衝撃!高市政権の対抗馬で出馬か

2026.02.23 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

江川卓が巨人監督に急浮上! 46年前に交わした「監督就任の密約」を元敏腕記者が衝撃暴露

2026.02.24 スポーツ -

.jpg)

消費税減税5兆円の穴埋めは「宗教課税」!? 高市首相が握る反逆・公明党の“アキレス腱”

2026.02.25 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

横綱優勝できない豊昇龍に2つの「致命的欠点」

2026.02.25 スポーツ -

布袋寅泰の妻・山下久美子に「好きな人がいるの」と相談した今井美樹のあざとさ【美女たちの不倫履歴書10】

2023.05.06 芸能 -

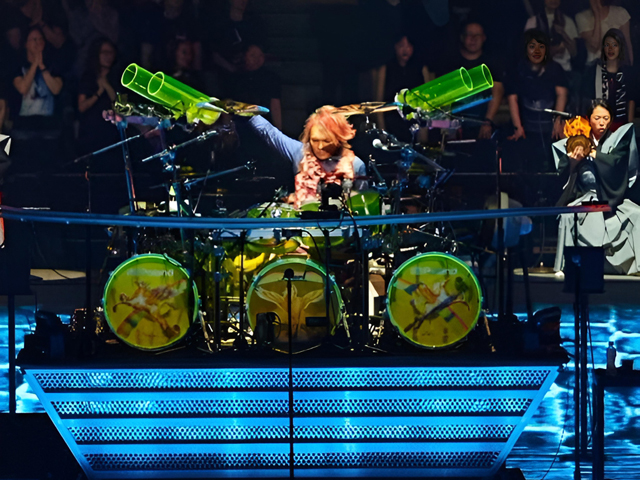

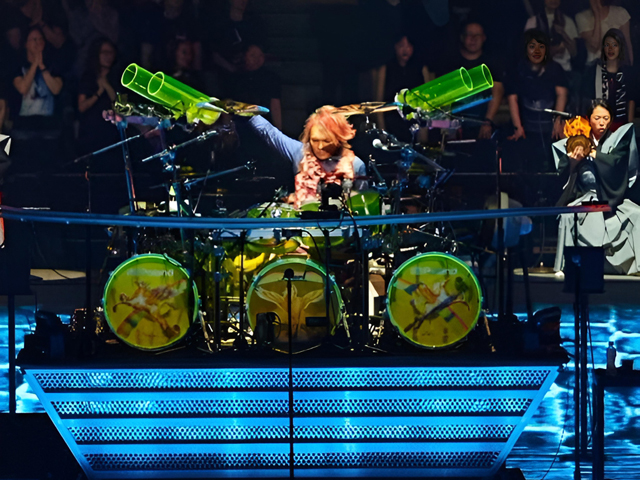

「音の幹の太さこそが歴史」LUNA SEA真矢さん死去。病魔と闘い続けた56年、ドラマーとしての誇りを貫いた最期

2026.02.24 芸能 -

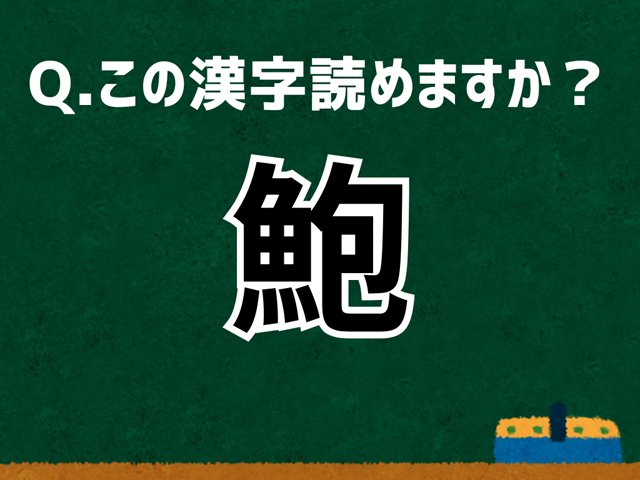

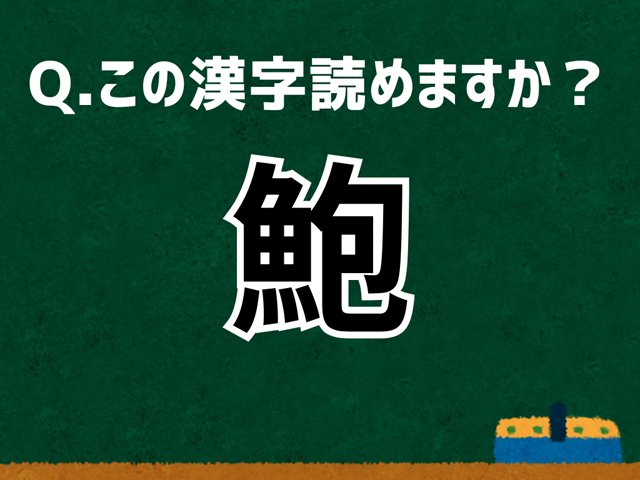

「鮑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.25 エンタメ -

スタプラ新星「RE-GE」始動にファン複雑―― AMEFURASSHIら“解散発表”から2カ月、素直に祝えない理由

2026.02.19 芸能

合わせて読みたい

-

小泉今日子「還暦休業」の衝撃!高市政権の対抗馬で出馬か

2026.02.23 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

江川卓が巨人監督に急浮上! 46年前に交わした「監督就任の密約」を元敏腕記者が衝撃暴露

2026.02.24 スポーツ -

.jpg)

消費税減税5兆円の穴埋めは「宗教課税」!? 高市首相が握る反逆・公明党の“アキレス腱”

2026.02.25 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

横綱優勝できない豊昇龍に2つの「致命的欠点」

2026.02.25 スポーツ -

布袋寅泰の妻・山下久美子に「好きな人がいるの」と相談した今井美樹のあざとさ【美女たちの不倫履歴書10】

2023.05.06 芸能 -

「音の幹の太さこそが歴史」LUNA SEA真矢さん死去。病魔と闘い続けた56年、ドラマーとしての誇りを貫いた最期

2026.02.24 芸能 -

「鮑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.25 エンタメ -

スタプラ新星「RE-GE」始動にファン複雑―― AMEFURASSHIら“解散発表”から2カ月、素直に祝えない理由

2026.02.19 芸能