【難読漢字よもやま話】「御御御付」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.09.22

エンタメ

【漢字の由来と語源】

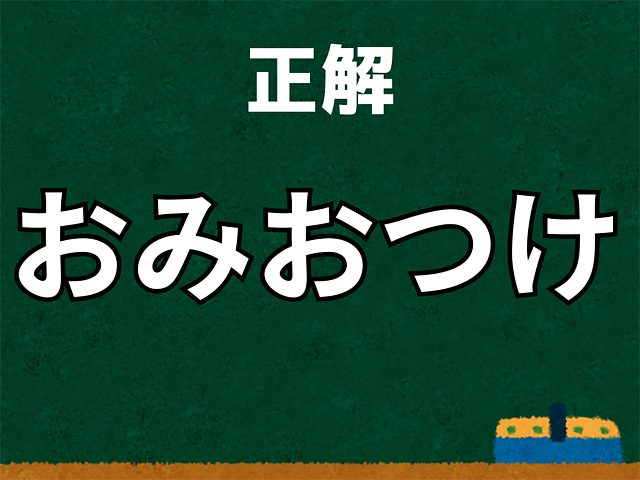

味噌汁の丁寧な言い方である「おみおつけ」は、「お(丁寧語)」+「み(御味=味付けされたもの、特に味噌)」+「おつけ(御付=ご飯に添える汁物)」の意味で、それぞれの要素の頭に丁寧語の「御」や、その要素の一部として「御」の字が当てられたため、結果的に「御御御付」という表記になりました。

これは、非常に丁寧で上品な表現を重んじた平安時代の女房言葉の特徴を象徴しています。

ただ、現代では「おみおつけ」という言葉自体は使われることがありますが、この「御御御付」という漢字表記を見ることはなかなかありません。

【おみおつけに関する豆知識】

●普及したのは室町時代から

味噌自体は奈良時代から存在しましたが、現在のように味噌を溶いて汁物として飲むことが庶民に広まったのは、具材と一緒に煮込む調理法が確立された室町時代末期から安土桃山時代にかけてと言われています。

●「朝の味噌汁は医者いらず」

昔から言われていることわざで、朝に温かい味噌汁を飲むことで体が温まり、栄養を補給し、健康を保つ効果があると考えられていました。発酵食品である味噌の栄養価の高さが古くから注目されていたのです。

●沸騰させると風味が落ちる

味噌汁を温める際や煮込む際に沸騰させすぎると、味噌の香りが飛んでしまい、風味が損なわれると言われています。味噌は火を止める直前に入れるのが美味しく作るコツです。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

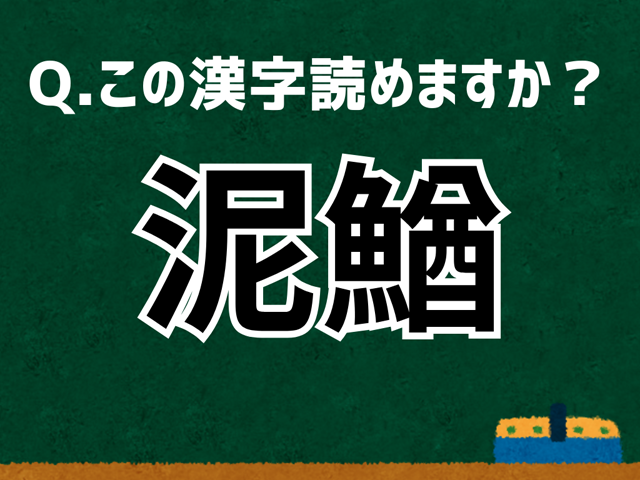

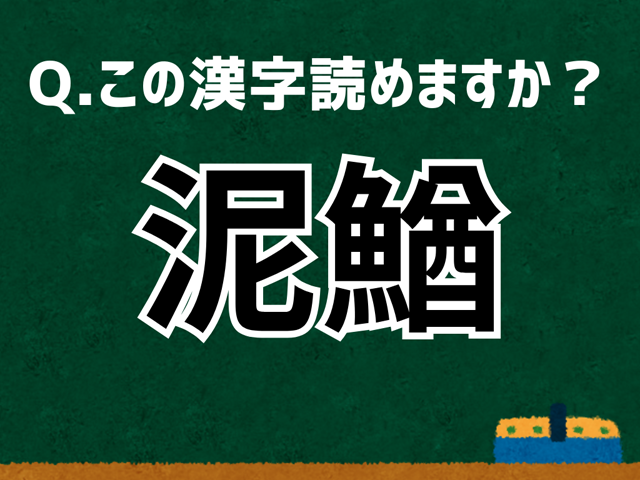

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18