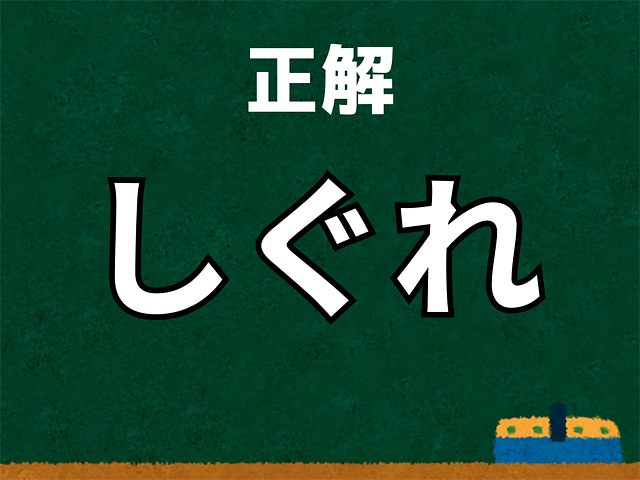

【難読漢字よもやま話】「時雨」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.09.17

エンタメ

この言葉は、晩秋から初冬にかけて降ったりやんだりを繰り返す、通り雨(一時的な雨)のこと。

さっと降ってすぐにやみ、また晴れ間が見えることもあるのが特徴ですが、この季節限定の言葉であり、夏の夕立や通り雨は通常「時雨」とは呼びません。

この漢字が難読とされるのは、それぞれの漢字の一般的な読み方では「しぐれ」とは読まないからですが、「しぐれ」という語源には諸説あります。

最も有力とされるのは「過ぎる(すぎる)」+「降る(ふる)」が変化した説。「通り過ぎる」の「過ぎる(sugiru)」の音が変化して「shigu」となり、それに「降る(furu)」の「re」が結びついて「しぐれ(shigure)」になったと考えられています。

【時雨に関するトリビア】

●古代では「夏の夕立」も指した

現代において時雨は晩秋から初冬にかけての季語として知られ、しっとりとした風情を伴いますが、平安時代以前の和歌では、夏から秋にかけての激しい「夕立」を指す言葉としても使われていました。時代が下るにつれて、その意味が限定されていった歴史があります。

●実は多様な種類がある

一口に時雨と言っても、その降り方や時間帯、降る場所の偏りによってさまざまな呼び名があります。「村時雨(むらしぐれ)」は、ある村では降っているのに隣の村では降っていないような局地的な時雨を指し、「片時雨(かたしぐれ)」は空の一部だけが雨模様である様子、「小夜時雨(さよしぐれ)」は夜に降る時雨を指します。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”

2026.02.02 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”

2026.02.02 芸能