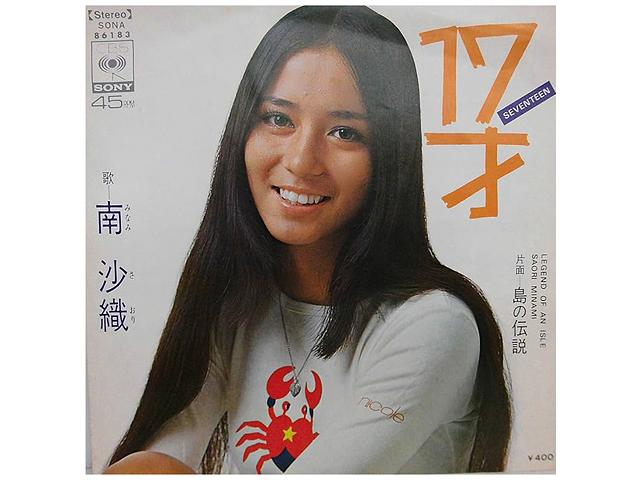

アイドルポップスの原点・南沙織『17才』は「かわいい」+「少女の素」をまるごと詰め込んだ歌だった

南沙織『17才』作詞:有馬三恵子、作曲:筒美京平、編曲:筒美京平、1971年6月1日発売

装飾を一切排したことが成功の要因

日本アイドルポップスの源流。「この曲からアイドルポップスが始まった」と一般によく言われる曲です。

こういう話、そもそも「アイドル」の定義からして異論反論が来そうなものなのですが、この曲をアイドルポップスの起点とすることへの反対意見など聞いたことがありません。そのぐらい歴史の転換点として、誰もが認める1曲なのだと言えます。

では、ここで「アイドルポップス」を私なりに定義してみましょう。

メインターゲットはハイティーン(10代後半。ただしピンク・レディーの登場でローティーンまで広がる)、歌(唱力)は魅力の単なる一要素で職業作家による作詞、作曲、編曲も然り。ルックスやファッション、ダンスも含めた、トータルの商品性で勝負する音楽。

メロディはとにかくポップかつシンプル、歌詞は若さをベースとしたラブソングが中心。テレビの歌番組を告知媒体として、シングル盤の販売で回収するシステムの音楽――とでも言えばいいでしょうか。

さてこの『17才』、筒美京平のポップなメロディーはもちろん素晴らしい。リン・アンダーソン『ローズ・ガーデン』(’70年)が元ネタなのは有名ですが、私に言わせれば『ローズ・ガーデン』よりこちらの方がいい。

また、実にキャッチーなイントロは、日本アイドルポップス降臨の前奏曲のようにも聴こえます。

しかし、です。この曲の魅力の根幹はタイトルだと、思うのです。

『17才』――この曲は、まずタイトルから作られたらしい。言葉をひらめいたのはCBSソニーの有名プロデューサー・酒井政利。「じゅうななさい」。「歳」ではなく「才」。英語読み「セブンティーン」にするだけでも装飾過剰だと、彼は思ったといいます。

そうです。装飾を一切排した、素のキャラクターで勝負したこと。これこそが『17才』、ひいては南沙織成功の最大の要因だったのでした。

【スージー鈴木の週刊歌謡実話】アーカイブ

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

大竹しのぶVS中村晃子『恋人奪われた怨念!大竹の挨拶にプイと横向く中村』【週刊実話お宝記事発掘】

2022.08.13 芸能 -

永田町が大激震!高市首相が断行する「スパイ防止法」は“中国封じ”の最終手段か

2025.12.15 -

新人採用見送り! TBSで信頼集める“二刀流”日比麻音子アナの「実力」と「スキャンダル回避力」

2025.12.15 芸能 -

ファスナー全開から火炎ギターまで! 紅白歌合戦に刻まれた「放送事故寸前」の衝撃ハプニング史

2025.12.15 芸能 -

歪んだ狂気が5歳児を生きたまま川へ…「功明ちゃん事件」に残る県警の失態と北関東連続殺人との関連性

2025.12.15 -

【難読漢字よもやま話】「絢爛」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.15 エンタメ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

日向坂46“空席祭り”が示した痛烈な現実 世代交代はなぜ進まないのか?

2025.10.03 芸能 -

テレ朝「ポスト弘中」争奪戦が勃発!震源地はボディーラインで話題の森山みなみVS熱愛発覚の斎藤ちはるアナ

2025.12.14 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

大竹しのぶVS中村晃子『恋人奪われた怨念!大竹の挨拶にプイと横向く中村』【週刊実話お宝記事発掘】

2022.08.13 芸能 -

永田町が大激震!高市首相が断行する「スパイ防止法」は“中国封じ”の最終手段か

2025.12.15 -

新人採用見送り! TBSで信頼集める“二刀流”日比麻音子アナの「実力」と「スキャンダル回避力」

2025.12.15 芸能 -

ファスナー全開から火炎ギターまで! 紅白歌合戦に刻まれた「放送事故寸前」の衝撃ハプニング史

2025.12.15 芸能 -

歪んだ狂気が5歳児を生きたまま川へ…「功明ちゃん事件」に残る県警の失態と北関東連続殺人との関連性

2025.12.15 -

【難読漢字よもやま話】「絢爛」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.15 エンタメ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

日向坂46“空席祭り”が示した痛烈な現実 世代交代はなぜ進まないのか?

2025.10.03 芸能 -

テレ朝「ポスト弘中」争奪戦が勃発!震源地はボディーラインで話題の森山みなみVS熱愛発覚の斎藤ちはるアナ

2025.12.14 芸能