【難読漢字よもやま話】「団栗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.09.04

エンタメ

.png)

「団栗」の語源には、いくつかの説があります。一つは単純に、丸い形をした栗であることから名付けられたという説です。

二つ目は地面を転がる様子から、「転(ころ)栗」が転じて「どんぐり」になったという説です。

また、昔は子供や幼いものを「どん」と呼ぶことがあり、「栗」の幼名として「どんぐり」と呼ばれるようになったという説もあります。

【縄文時代には主要食料だった!】

日本の縄文時代(約1万年前~2300年前)、どんぐりは栗や栃の実と並ぶ主要な食料の一つでした。

そのままではタンニンという渋み成分(アク)が強いため、水にさらしたり煮沸したりしてアク抜きをしてから、粉にしてパンのようなものを作ったり、煮て食べたりしていました。

多くの遺跡からはどんぐりを調理した痕跡や貯蔵穴が見つかっています。特にブナ科のシイ、カシ、ナラなどの実は栄養価も高く、安定して採取できるため、重要な植物資源でした。

ところが、弥生時代に稲作が普及すると、米が主食の座を占めるようになり、どんぐりは次第に主食としての利用が減少していきました。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

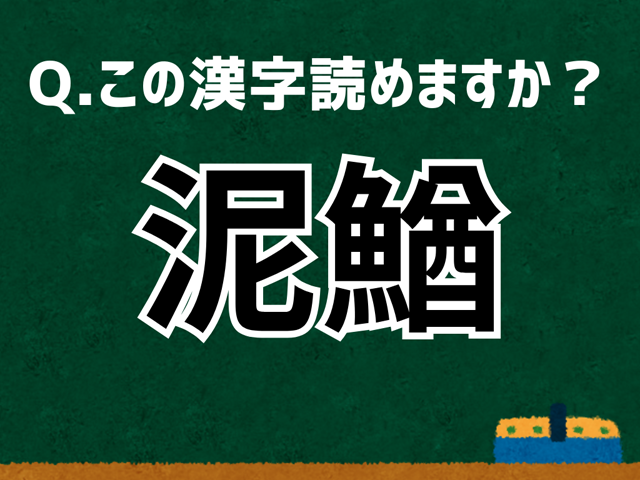

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18