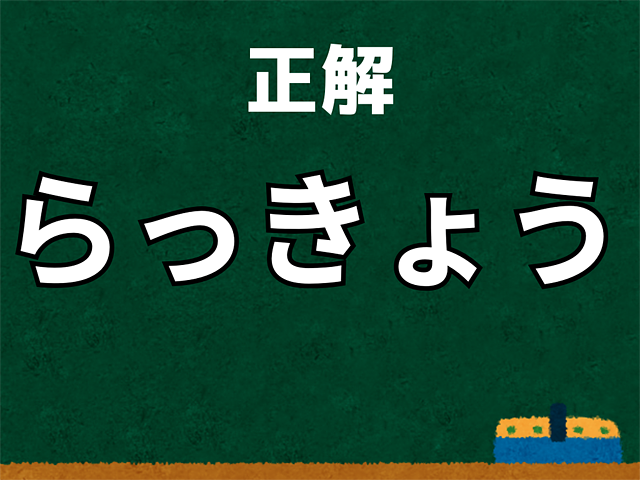

【難読漢字よもやま話】「辣韮」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.08.21

エンタメ

「辣」は「からい」という意味、「韮」は「ニラ」という意味で、どちらも香味野菜を表す漢字です。

また「辣韮」という漢字は、もともとらっきょうが中国から伝来したため、中国語の「辣韭(ラーチウ)」の音に漢字を当てたもの(当て字)と考えられています。

【わが国におけるらっきょうの歴史】

らっきょうが日本に伝わった時期は非常に古く、奈良時代から平安時代には中国から薬用植物として渡来していたと考えられています。

当初は食用というよりは、薬草として利用されることが主でした。例えば、民間療法で胃腸の不調や解毒などに使われていた記録があります。

飢饉時の非常食としても重宝されましたが、江戸時代に入ると栽培が本格化し、次第に庶民の間でも食べられるようになりました。

特に、保存がきく漬物としての利用が広まり、甘酢漬けや塩漬けなどが作られるようになりました。カレーライスの付け合わせとして定番となったのは、明治以降に洋食文化が日本に根付いてからです。

合わせて読みたい

-

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

『ゴッドタン』悪行暴露された元アイドルの女芸人は誰?ペットヒントに特定班動く

2022.12.17 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

日向坂46“空席祭り”が示した痛烈な現実 世代交代はなぜ進まないのか?

2025.10.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

世界的レゲエ歌手のジミー・クリフさんとたこ焼き屋で~島田洋七『お笑い“がばい”交遊録』

2023.12.06 芸能 -

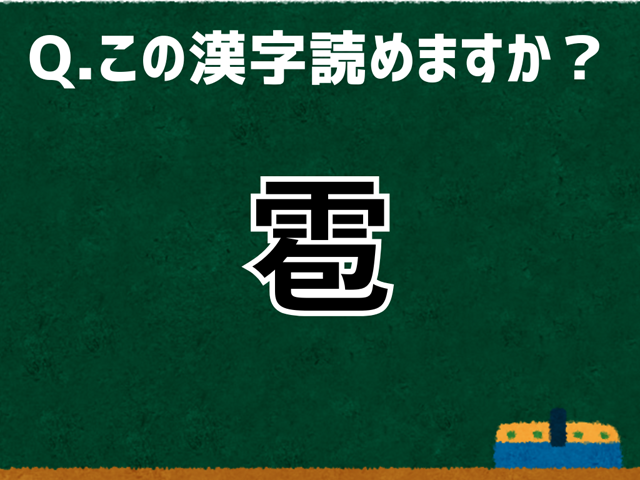

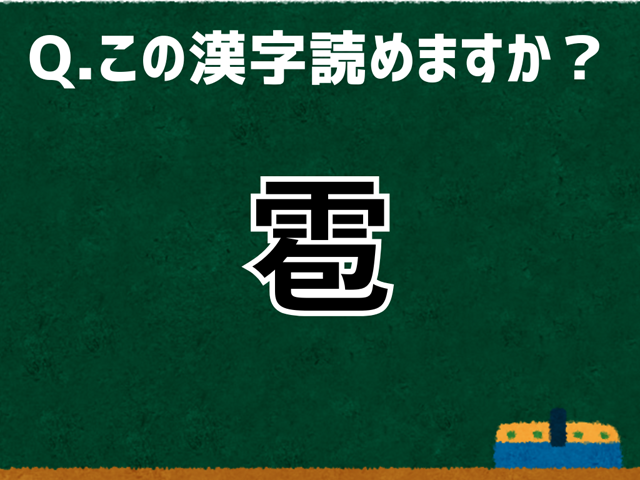

【難読漢字よもやま話】「雹」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.06 エンタメ -

東京23区の賃貸マンション家賃25万円時代へ 富裕層には40万円前後の物件が人気

2025.12.06 -

「野球選手に再挑戦の場を与えたい」アスリートの血糖値を解析してパフォーマンスを向上させる“血糖値おじさん”の大きな理念

2025.12.06 エンタメ -

阪神、外国人ショート加入で戦々恐々「リス虎ショー」勃発

2025.12.06 スポーツ

合わせて読みたい

-

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

『ゴッドタン』悪行暴露された元アイドルの女芸人は誰?ペットヒントに特定班動く

2022.12.17 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

日向坂46“空席祭り”が示した痛烈な現実 世代交代はなぜ進まないのか?

2025.10.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

世界的レゲエ歌手のジミー・クリフさんとたこ焼き屋で~島田洋七『お笑い“がばい”交遊録』

2023.12.06 芸能 -

【難読漢字よもやま話】「雹」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.06 エンタメ -

東京23区の賃貸マンション家賃25万円時代へ 富裕層には40万円前後の物件が人気

2025.12.06 -

「野球選手に再挑戦の場を与えたい」アスリートの血糖値を解析してパフォーマンスを向上させる“血糖値おじさん”の大きな理念

2025.12.06 エンタメ -

阪神、外国人ショート加入で戦々恐々「リス虎ショー」勃発

2025.12.06 スポーツ