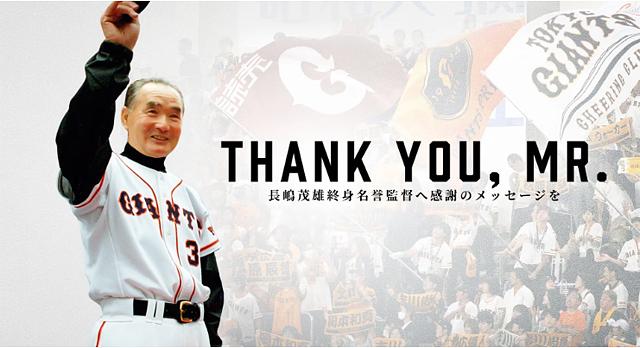

長嶋茂雄リハビリ取材6459日の死闘「最初の頃は命を懸けるような歩き方だった」

プレー同様、リハビリでも夢と希望を失わず、一筋の光を射し続けたミスター長嶋茂雄。野球の伝道者として松井秀喜と大谷翔平の2人にバトンを託した。筆者の吉見健明氏は21年間、ミスターのリハビリ動静を追い続けた。そこから見えてきた“全記録”の後編をお届けする。

【リハビリ秘話 前編(1)】「死去した時間、慈恵医大病院の前に立っていた」リハビリを追い続けたジャーナリストが語る“長嶋茂雄”という男

アテネ五輪は長嶋茂雄の集大成となるはずだった

1991年、私は大阪スポニチを退社しフリーの野球記者として再出発した。記者時代のように試合に足を運ぶ機会は減ったが、球界の動きや選手たちの生の声をより深く、より自由に取材するようになった。

その翌年オフ、12年の長い浪人生活を経て長嶋茂雄の巨人監督復帰が決まった。立場こそ違えど、長嶋への取材は変わらず特別な瞬間だった。

背番号『33』を背負った長嶋は、「10.8決戦」(1994年)、「メークドラマ」(1996年)、背番号『3』に変更した2000年は「ON対決」など数々の伝説を残した。松井秀喜を4番打者に育て上げたのも同時期だ。

長嶋は2001年を最後に勇退したが、巨人への、野球への、そしてファンへの思いと情熱は消えることはなく、精力的に活動を続けていた。

とりわけ、2004年のアテネオリンピックに向けた野球日本代表チームでプロ経験者として初の代表監督となったことは、長嶋にとって一つの集大成となるはずだった。

このアテネのチームには私の紹介でクセ盗みの天才・柴田猛がスタッフ入りしており、側近から「長嶋さんが感謝している」と伝え聞いて小躍りしたことを覚えている。しかし、日本代表チームを率いて世界と戦う夢は叶わなかった。

長嶋は倒れても長嶋だった

五輪開催を目前に控えた2004年3月、長嶋は脳梗塞で倒れてしまう。知り合いのスポーツ紙デスクから一報を聞かされた瞬間、筆者は呆然と立ち尽くしてしまった。

都内の病院に緊急搬送された長嶋は幸い一命をとりとめたが、右半身不随、言語障害という後遺症が残ることになった。

だが、倒れてもなお長嶋だった。意識を取り戻すと笑顔で周囲に気を配りながらも、「リハビリをやる」と宣言したという。このときから壮絶な闘病の日々が始まったのだ。

長嶋が入院したその日から私の取材も始まった。当然ながら病室には入れないため、毎朝、病院に通って人の動きを手掛かりに動向を追った。

ほどなく退院情報が流れたが、1カ月以上、一切の動向が掴めず闇雲に病院と自宅の周囲を往来するだけだった。

しばらくして、ようやく自宅近くの多摩川台公園でリハビリをしているという情報を掴んだ。

翌朝、足を運ぶと確かにそこに長嶋の姿があった。利き手の右手の自由を失い、言葉も不自由になった状態でのリハビリは想像を絶するものだった。

坂道の上り下りや鉄の棒を使った素振り。最初の頃はまるで一歩一歩、命を懸けるような歩き方だったことをよく覚えている。【一部敬称略】

【リハビリ秘話 後編(2)】へ続く

「週刊実話」8月7日号より

吉見健明

1946年生まれ。スポーツニッポン新聞社大阪本社報道部(プロ野球担当&副部長)を経てフリーに。法政一高で田淵幸一と正捕手を争い、法大野球部では田淵、山本浩二らと苦楽を共にした。スポニチ時代は“南海・野村監督解任”などスクープを連発した名物記者。『参謀』(森繁和著、講談社)プロデュース。著書多数。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

「毳毳しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.04 エンタメ -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

世界的バレリーナ志望が「ポールダンサー」に! 莫大な仕送りを無駄にした箱入り娘の“転身劇”

2026.02.05 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

北川景子の背中ぱっくりドレスが衝撃! 40歳を前に進める「究極の肉体記録」

2026.02.05 芸能 -

【激震!】水卜麻美アナが日テレ退社へ加速 後輩・岩田絵里奈のフリー転身で業務が激化

2026.02.05 芸能 -

『嵐』ラストアルバム発売か 参加がウワサされる超大物アーティストたち

2025.07.06 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

「毳毳しい」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.04 エンタメ -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

世界的バレリーナ志望が「ポールダンサー」に! 莫大な仕送りを無駄にした箱入り娘の“転身劇”

2026.02.05 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

北川景子の背中ぱっくりドレスが衝撃! 40歳を前に進める「究極の肉体記録」

2026.02.05 芸能 -

【激震!】水卜麻美アナが日テレ退社へ加速 後輩・岩田絵里奈のフリー転身で業務が激化

2026.02.05 芸能 -

『嵐』ラストアルバム発売か 参加がウワサされる超大物アーティストたち

2025.07.06 芸能