日本が消費税減税できない理由はない! コロナ期は91の国と地域が減税を実施

2025.07.19

.jpg)

消費税廃止や減税を訴える野党と、堅持しようとする自民党の熾烈な街頭演説が火花を散らしているが、今年1月に亡くなった経済アナリストの森永卓郎氏は、消費税減税を提案してきた。

週刊実話2023年10月5日号掲載「消費税で景気対策」より ※肩書きなどは当時のもの

「賃金と物価の好循環を実現する」戦略は失敗に終わった

これまで政府はデフレ脱却の基準について、(1)消費者物価上昇率が2%超、(2)GDPデフレーターがプラス、(3)需給ギャップがプラス、(4)単位労働コストがプラスという4条件を継続的に満たすことだとしてきた。

4〜6月期のGDP速報が発表されると、この4条件がすべて満たされており、デフレ脱却への期待が高まったところに、衝撃の数字が発表された。

7月の家計調査で、物価を調整後の消費支出が5.0%の減少と、2年5カ月ぶりに大きな減少となったのだ。

費目別に見ると、特に減少率が大きかったのは、教育費の▲19.8%と住居費の▲18.6%だ。

塾の費用や家賃を思い切り削減しなければならない窮状に、家計が追い込まれていることになる。

もちろん、その理由は物価高に伴う実質所得の減少だ。

毎月勤労統計によると、7月の実質賃金は前年比▲2.5%の大きな減少となっている。

7月はボーナスの支給月なので、ボーナスが増えればプラスになるとの観測もあったが、実際には、実質賃金は16カ月連続のマイナスとなり、減少率も6月の▲1.6%から拡大した。

岸田文雄総理は、これまで「賃金と物価の好循環を実現する」としてきたが、その戦略は、完全に失敗に終わった。

こうなったら、国民生活を圧迫している物価高を何とかするしかない。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

広瀬すず、横浜流星と急接近か 山﨑賢人と破局後の新恋人候補

2026.01.16 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

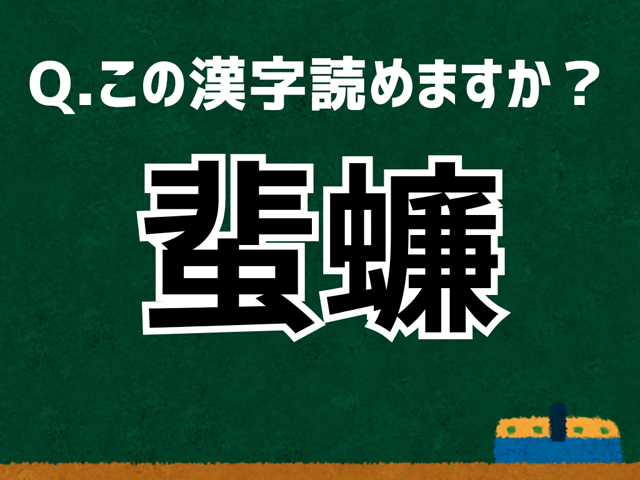

【難読漢字よもやま話】「蜚蠊」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.17 エンタメ -

【深淵ホラー劇場:映画界が封印した『G級の神々』】#4 【召喚】アミカス復活! 黒い淑女メーガンがイギリスに戦慄を与える!

2026.01.13 エンタメ -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉

2022.08.17 芸能 -

「既婚者マッチングアプリ」の危険性とは?

2026.01.17 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

広瀬すず、横浜流星と急接近か 山﨑賢人と破局後の新恋人候補

2026.01.16 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

【難読漢字よもやま話】「蜚蠊」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.17 エンタメ -

【深淵ホラー劇場:映画界が封印した『G級の神々』】#4 【召喚】アミカス復活! 黒い淑女メーガンがイギリスに戦慄を与える!

2026.01.13 エンタメ -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉

2022.08.17 芸能 -

「既婚者マッチングアプリ」の危険性とは?

2026.01.17 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能