日本人は「食」に対して保守的だった 日中戦争、太平洋戦争の国策“節米運動”と“国策炊き”

2025.07.20

戦時中に注目されたのがスルメイカ

また太平洋戦争中は、肉は手に入るかどうか、卵も配給は2人で1個、しかも、やがて粉末の乾燥卵になってしまうと、頼みとなる主たるタンパク源は魚介類しかない。

魚介類の配給は3〜4日に1度、並んで手に入るのはようやく1人100グラム前後で、イワシのような小魚なら1人1〜3尾、切り身なら5人で3切れ程度しかない。そんな中で庶民に注目されたのがイカ(スルメイカ)である。

昭和に入って動力船の性能が上がり漁獲高が伸びたイカは、日本近海で豊富に獲れ、調理の用途も広い優秀な食材として知られる。

しかし、当時は冷凍技術が発達していないため、新鮮なイカが店先に並ぶのはまれで、基本的には火を通してあった。

それを大勢で食べられるように、小さく切るか、すり身にして調理するのだが、スルメやノシイカの形で配給されることもあり、その場合は乾燥させ、非常食として重宝された。

また、貝類は殻を外して“むき身”で配給された。貝の種類は主にアサリやハマグリだが、地域によってご当地名産の貝が地産地消されていた。

殻を外すのは輸送時の重さを軽減するためで、下ごしらえが軽減されるむき身の貝は、主婦にとって便利な食材だった。

しかし、戦争が長期化すると魚介類も価格統制が始まり、これらの統制は市場の経済活動を沈滞させただけでなく、かえって生鮮食料品の品不足と価格の高騰を招いた。結果、闇取引を増長させる皮肉な結果をもたらせたという。

『戦時下日本のリアル』第1章「戦時下の食生活」より一部抜粋

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

ツッパリでも純愛でもない!?『北ウイング』が切り開いた中森明菜“アダルト路線”の衝撃

2026.01.17 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

球界関係者があ然! 現役引退・澤村拓一が描く「筋肉二刀流」のセカンドキャリア

2026.01.18 スポーツ -

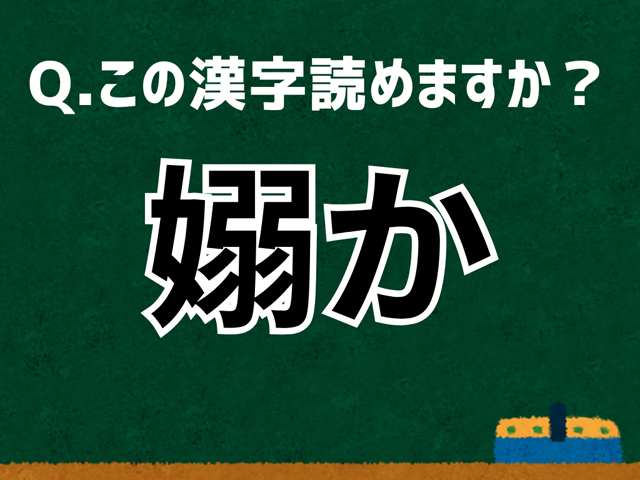

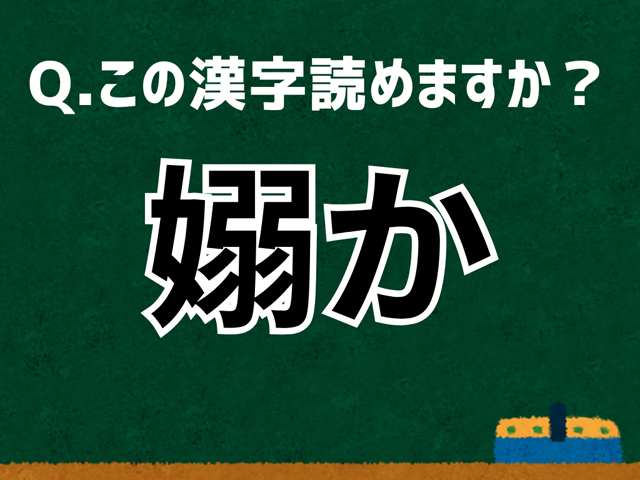

「嫋か」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.18 エンタメ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

ツッパリでも純愛でもない!?『北ウイング』が切り開いた中森明菜“アダルト路線”の衝撃

2026.01.17 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

球界関係者があ然! 現役引退・澤村拓一が描く「筋肉二刀流」のセカンドキャリア

2026.01.18 スポーツ -

「嫋か」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.18 エンタメ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能