「偉大な政治家は、すべからく風見鶏!」巧妙な立ち回りで出世の階段を駆け上がった中曽根康弘の“政界処世術”

反主流派から主流派へ“八艘跳び”

しかし、激しい権力闘争の後遺症ともいえる昭和55(1980)年5月16日の政変では、反主流派を改め主流派へ転身と、かの源義経の“八艘跳び”も真っ青の身軽さを発揮してみせた。

もっとも、中曽根「風見鶏」による「政界遊弋史」には、当時、中曽根派の幹部だった宇野宗佑(のち首相)が、筆者に“助け舟”を出していたものである。

「中曽根さん自身は、『偉大な政治家は、すべからく偉大な“風見鶏”である』と言い切っている。政治家たる者、その時々で柔軟な対応をしていくのは、ごく自然なことで、実力者といわれる政治家は何らかの意味で、皆『風見鶏』ということです。まぁ日本人は伝統的な農耕民族でもあるし、種まき、収穫のときは、風向きや天候の具合をつかまえなければならない。なので、本質的に『風見鶏』でなけりゃいかんわけですナ」

中曽根は大平政権、鈴木善幸政権のあと、かつての角福総裁選で田中支持に回った経緯が生きて、ついに悲願である首相のイスにすわった。

その田中は、のちに中曽根という政治家を次のように評していた。まずは“公式発言”である。

「日本の政治家は、ことごとくしゃべるなかれという東洋思想を持っておって、利口な人ほどしゃべらない。しゃべるのは馬鹿だとは言わんが、そういうなかにあって中曽根君はビシッと一言で言う。だから、外国からも評価されている」

しかし“私的発言”では、むしろその本質をズバリと指摘していた。

「中曽根というのは、遠目の富士山。近づけば瓦礫の山だ」

晴れた日に遠くから眺める富士山は、たしかに美しい。

しかし、近くで見る富士山は黒い火山岩が露出し、登山者が捨てたビンやカンが散らばっている。

まさに瓦礫の山にも似ており、この“遠近差”が政治家・中曽根の本質だと看破したのであった。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝

2024.10.20 芸能 -

.png)

侍ジャパン大谷限定ボトル投入の伊藤園が恐れる、高齢顧客の視聴離れの大誤算

2026.02.16 スポーツ -

小平奈緒が長野県でカフェをはじめたワケ “職場”の隣で恩返し

2025.08.21 スポーツ -

鈴木保奈美 23年目の離婚は「人生奪還」の狼煙! 還暦前に放つ、眩しすぎる独り立ち

2026.02.15 芸能 -

芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機

2026.02.12 芸能 -

高市早苗首相を襲う「健康不安説」

2026.02.16 -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり

2026.02.14 芸能 -

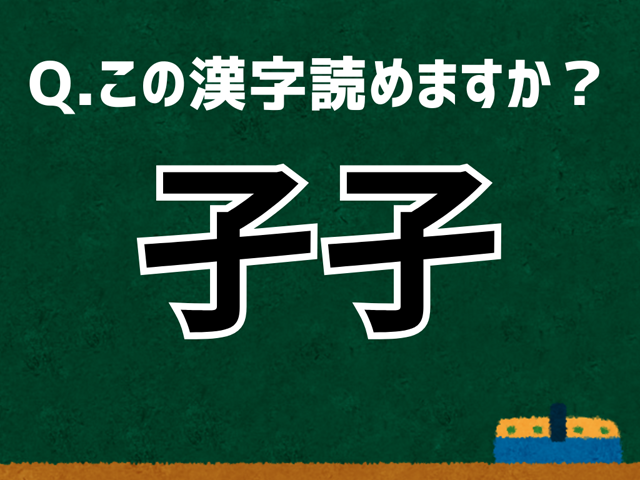

「孑孑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.16 エンタメ -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念

2026.02.16 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝

2024.10.20 芸能 -

.png)

侍ジャパン大谷限定ボトル投入の伊藤園が恐れる、高齢顧客の視聴離れの大誤算

2026.02.16 スポーツ -

小平奈緒が長野県でカフェをはじめたワケ “職場”の隣で恩返し

2025.08.21 スポーツ -

鈴木保奈美 23年目の離婚は「人生奪還」の狼煙! 還暦前に放つ、眩しすぎる独り立ち

2026.02.15 芸能 -

芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機

2026.02.12 芸能 -

高市早苗首相を襲う「健康不安説」

2026.02.16 -

デヴィ夫人「書類送検」でテレビ界追放へ!34年前の実刑判決など暴行歴の過去あり

2026.02.14 芸能 -

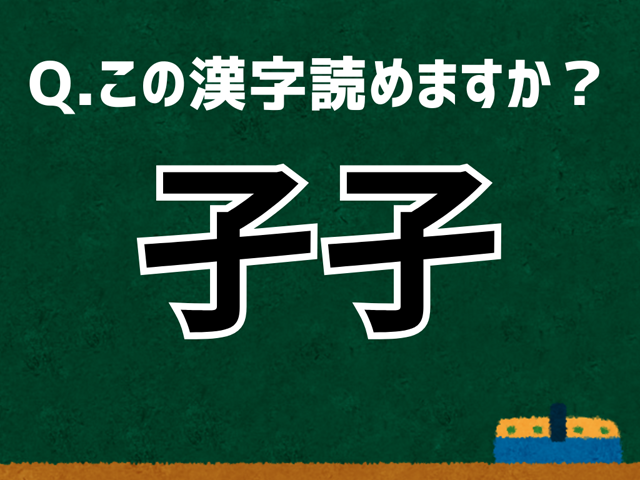

「孑孑」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.16 エンタメ -

米倉涼子「不起訴」で復帰も…木下グループ支援に囁かれる“失敗”の懸念

2026.02.16 芸能