野村克也「王や長嶋はヒマワリ。私なんかは日本海の海辺に咲く月見草だ」〜心に響くトップアスリートの肉声『日本スポーツ名言録』――第31回

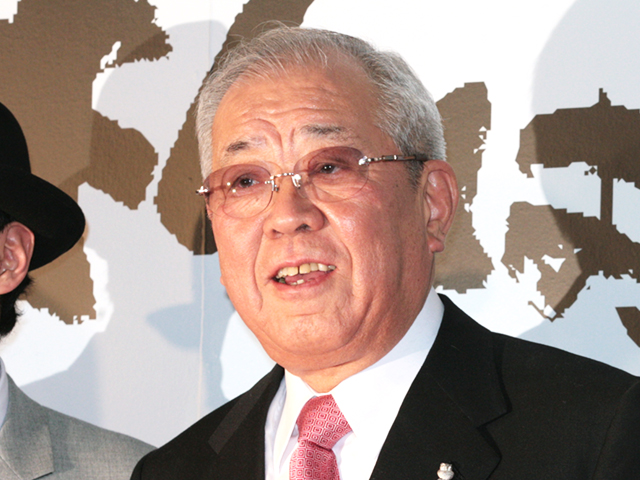

選手として、また監督として、日本プロ野球界に大きな足跡を残した野村克也。弱者の視点から理想と現実のギャップをぼやきつつ、その実、徹底してチームの強化に努めた姿勢は、野球ファンに限らず多くの人々に影響を与えてきた。

【関連】伊達公子「みんな口をそろえて言うんですよ。ユー・アー・クレイジーって」~心に響くトップアスリートの肉声『日本スポーツ名言録』――第30回 ほか

2019年のシーズンオフ、福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也が背番号を「62」から「19」に変更した。同球団の捕手で「19」といえば、かつての野村克也の代名詞である。

かねてから甲斐を高く評価して「次は君に『19』をつけてもらいたい」と伝えていたそうで、野村が前身の南海ホークスを退団した1977年以来、43年ぶりに背番号「19」が受け継がれることになった。

正統な後継者を見つけて安心したわけでもなかろうが、野村は年が明けた2月11日、19番を背負った甲斐のプレーを見ることなく84歳で亡くなった。

野村が甲斐に一段と目を掛けていたのは、捕手としての能力の高さはもちろんながら、テスト生と育成ドラフト出身という球歴、母子家庭で育ったことなどを自身に重ねたところもあったのだろう。

“8年連続”計9回の本塁打王の記録

貧乏暮らしから抜け出すためにプロ野球選手を志した野村は、高校卒業後の1954年にテスト生として南海に入団。シーズン後に一度は戦力外を通告されたが、秋季キャンプ中の事故などでチームに捕手不足が生じたため残留となった。そこから肩の弱さを克服するためにトレーニングを重ね、3年目には一軍に定着。4年目の1957年には持ち前の打撃力を発揮して本塁打王に輝いた。

強打堅守のリーグを代表する捕手として実績を重ねた野村は、65年には戦後初の三冠王を獲得。捕手としての打撃三冠はメジャーでも前例のない偉業であった。監督としての「ID野球」や「相手投手のクセ読み」ばかりが強調されがちだが、純粋に打者としての能力に秀でた存在だったのだ。

だが、当時は極端なまでの「巨人偏向報道」が当たり前。世間の注目は、相変わらず王貞治や長嶋茂雄に集まっていた。

野村はこの年を含めて1961年から8年連続、計9回の本塁打王に輝き、そのうち6回は打点王との二冠。日本プロ野球史に名を成す屈指の強打者でありながら、いま一つそのイメージが薄いのは、やはり王と長嶋の陰に隠れてしまっていたところが大きい。

こうした状況をよく表したのが、75年5月22日、監督兼4番、捕手として出場した日本ハム戦で通算600号のメモリアルアーチを放ち、試合後に記者から感想を問われた際のセリフだろう。

「自分がこれまでやってこれたのは王や長嶋がいたからだ」といったんは王、長嶋を持ち上げながら、野村は続けて「彼らはいつも人の目の前で華々しい野球をやり、こっちは人の目に触れないところで寂しく野球をやってきた。花の中にはヒマワリもあれば、人目につかないところでひっそりと咲く月見草だってある。王や長嶋はヒマワリ。それに比べれば、私なんかは日本海の海辺に咲く月見草だ。自己満足かもしれないが、そういう花もあっていいと思ってきた」と語った。

常に“日陰者”という意識で

これは事前から用意していたもので、太宰治の『富嶽百景』の一節、「富士には月見草がよく似合う」を意識した言葉であったという。そこには単に自分が日陰者だという自虐だけでなく、日本一の富士山に似合う月見草=野村こそが日本一だという強い自負心を込めていた。ちなみに、野村はこのセリフを考える際、沙知代夫人に「月見草の真逆の光り輝く花は何か?」と尋ねたところ「ヒマワリ」と答えたことで、王と長嶋をヒマワリに例えたのだという。

現役時代の野村が、強者や恵まれた者に対する強烈な嫉妬心や私怨を原動力としていたことは、本人もインタビューなどでたびたび口にしていることだ。

いわゆる「自分磨き」とは根本が異なり、テスト生のときにはレギュラー選手、レギュラーを獲得してからはセ・リーグ、中でも巨人を倒して自分がのし上がることを目指し続けた。これは監督になってからも同様で、弱小チームを率いてどうやって強豪を倒すかを考え、実践してきた。

解説者としても、天才型の選手に対しては「あいつは何も考えとらん」といったことをしばしば口にして、ヤクルト監督に就任した頃からは、野村特有の「ぼやき節」として世間に定着することになった。

他者から見れば、野村もまた恵まれた天才の一人であり、本人にもその意識はあったろう。しかし、生来の性格によるものだろうか、常に「自分は日陰者」との意識を持ち続け、弱者の視点で「もっと上」を目指し続けた。

沙知代夫人との不倫関係は、前妻が南海電鉄の社長令嬢だったこともあり、監督をクビになり球団から放出される原因にもなった。

だが、手前勝手にチーム事情にまで口を出すやたら勝気で前向きな沙知代夫人に、自分にはない「ヒマワリ」のような輝きを感じ、そこに憧れを抱いていたのかもしれない。

《文・脇本深八》

PROFILE●1935年6月29日生まれ〜2020年2月11日没。京都府出身。1954年にテスト生として南海に入団し、のちにロッテ、西武に移籍。引退後はヤクルト、阪神、楽天で監督を務め、数々の名選手を育て上げた。

合わせて読みたい

-

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑

2025.06.14 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

江夏豊の伝説、江川卓の「禁断トレード」…球界を震撼させた衝撃の“3大移籍劇”の内幕

2026.02.02 スポーツ -

テレビ各局「次期看板女子アナ候補」4名 『DayDay.』担当“ポスト水卜麻美”日テレ・黒田みゆアナが一歩リード

2024.05.22 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

【豊臣兄弟!トリビア】住宅メーカーもあ然! 伝説の「墨俣一夜城」築城に秀長が持ち込んだ“驚愕の建築革命”

2026.02.02 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

老後資産が2000万円に届かない! 60代が物価高を生き抜く「賢い食費節約術」

2026.02.02

合わせて読みたい

-

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑

2025.06.14 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

江夏豊の伝説、江川卓の「禁断トレード」…球界を震撼させた衝撃の“3大移籍劇”の内幕

2026.02.02 スポーツ -

テレビ各局「次期看板女子アナ候補」4名 『DayDay.』担当“ポスト水卜麻美”日テレ・黒田みゆアナが一歩リード

2024.05.22 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

【豊臣兄弟!トリビア】住宅メーカーもあ然! 伝説の「墨俣一夜城」築城に秀長が持ち込んだ“驚愕の建築革命”

2026.02.02 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

老後資産が2000万円に届かない! 60代が物価高を生き抜く「賢い食費節約術」

2026.02.02