大仁田厚に「チケット持ってますか?」~一度は使ってみたい“プロレスの言霊”

タレントや作家、ミュージシャンらも「ファン」を公言し、社会現象とまで言われた第2次UWFは、PRIDEなど総合格闘技の原点となっただけでなく、この世に〝邪道〟大仁田厚を生み出すきっかけにもなっていた。

【関連】ジャイアント馬場「シューティングを超えたものがプロレスだよ」~一度は使ってみたい“プロレスの言霊” ほか

1988年5月に東京・後楽園ホールで旗揚げすると、たちまち人気爆発となった第2次UWF。旗揚げから6戦目、同年暮れの大阪府立体育館大会が開催される頃には、一般メディアにも取り上げられるなど従来のプロレスの枠を超える一大ブームの様相を呈していた。

そこに現れたのがUWFへの挑戦状を携えた大仁田厚。しかし、これを出迎えたUWFの神新二社長は、「チケット持ってますか?」とあしらって、挑戦状には見向きもせずに大仁田を追い返した…。

当時、この神社長の対応については「UWFのプライドを表明したもの」と肯定的に見る向きが多かった。つまり「UWFは既存のプロレスとは別物なのだ」というわけである。

反して、大仁田には「UWF人気に乗っかろうとした売名行為」「一度は引退した大仁田が前田日明に挑戦するなどとは噴飯もの」として、批判的な目が向けられることになった。

大仁田厚は単なる“メッセンジャー役”だった!?

しかし、そのような評価はやや実情とは異なる。まず、大仁田は自主的に挑戦しようとしたわけではなかった。85年1月、膝の粉砕骨折により最初の現役引退となった大仁田は、全日本プロレス退団後、いくつかの職業を経てジャパン女子プロレスでコーチを務めるようになっていた。

そのジャパン女子の企画運営に協力していたのが、新日本プロレス営業本部長時代に〝過激な仕掛け人〟として鳴らした新間寿氏である。

当時の新間氏は、ジャパン女子に関与しながら『世界格闘技連合』なる新団体の設立を構想しており、この団体構想を世間に知らしめるための打ち上げ花火にしようとしたのが、かつて自らが設立したUWF(第1次UWF)と世界格闘技連合軍の対抗戦だった。

人気絶頂のUWFと絡めば、新団体旗揚げの宣伝としては文句ない。そこで新間氏が、自身の名代として大仁田に、UWFへのメッセンジャー役を依頼したというのが、実際のところであった。

大仁田来訪時に対応したのは、当時、UWFの若手社員で、のちに格闘技興行への外国人選手ブッキングで活躍する川崎浩市氏で、そのときのことをインタビューで明かしている。

関係者受付に現れて入場を求める大仁田に対し、UWF入社以前はさほどプロレス好きではなかったため、大仁田の顔を知らなかったという川崎氏がこれを断ると、何度かの押し問答の末に一度は諦めて帰ろうとしたという。

のちの大仁田が、長州力やアントニオ猪木に対戦を迫ったときのしつこさから考えると、あまりにあっさりとした態度のようにも見えるが、大仁田にしてみれば「新間氏のお使い」にすぎず、そんなことで揉めるのは面倒くさいとの気持ちもあったのかもしれない。

そうして大仁田が引き上げようとしているところに、「大仁田来訪」を聞きつけた神社長が記者連中を引き連れてやって来て、ここで「チケット~」と言い放ったのだという。記者たちの前で改めて「UWFは普通のプロレスとは違う」という意気を示そうというのが、神社長の本意であっただろうか。

対抗戦アングルを企画した新間氏の誤算は、予想外に神社長が団体運営の実権を握っていたことだった。

仮に前田あたりがこの件を知っていたならば、本来は義理堅い性格であるだけに、展開は違っていたかもしれない。新間氏からの挑戦を受け入れるかどうかは別にしても、業界の先輩である大仁田の顔を立てて、その言葉を聞くぐらいはしただろう。

神社長からの屈辱をバネにFMWを旗揚げした大仁田厚

いずれにしても神社長の極めて個人的な主張によって、「チケット~」の言葉が発せられたことは確かなようだ。結局、そうした神社長の独善的な態度は、次第に選手たちとの間に軋轢を生み、栄華を極めたかに見えた第2次UWFはわずか3年半ほどの活動期間で解散することとなる。一方の大仁田は、このときに神社長から受けた屈辱をバネにして、FMWを旗揚げ。当初、やはりUWFへの対抗心があったのか、異種格闘技路線を取り入れていたが、ほどなくデスマッチ路線へと転換したことで、大仁田もまた〝涙のカリスマ〟としてブレークすることになる。

さらに、大仁田はそれから28年の時を経た2016年2月、UWF軍を名乗る長井満也を相手に「チケット持ってますか?」のパロディーも仕掛けている。

なお、神社長はUWF解散後、長きにわたって表舞台から離れていたが、現在は人材育成コンサルタント会社の代表を務めているようである。

《文・脇本深八》

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

阪神・佐藤輝明“電撃引退”へ 交渉決裂間近で目指す“浪人メジャー移籍”というウルトラC

2026.01.22 スポーツ -

師匠が落語家だと知らずに弟子入り!? 林家きく姫が語る“波乱と波乗り”の40年

2026.01.27 芸能 -

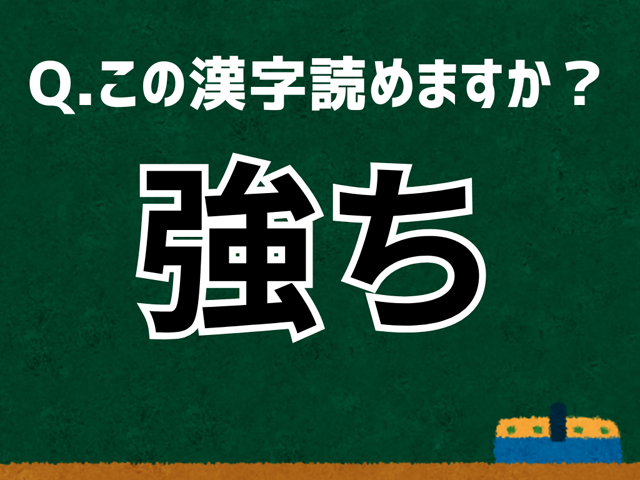

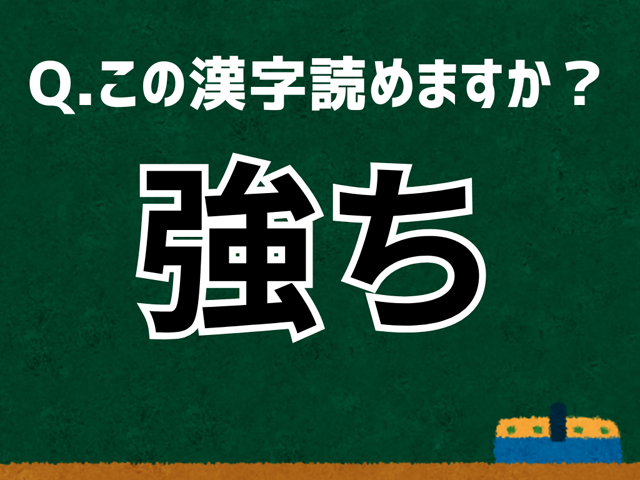

「強ち」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.01.28 エンタメ -

【ミラノ五輪】好調・高梨沙羅をまたも待ち受けるスキージャンプ「魔のスーツ規定」の不都合な真実

2026.01.28 スポーツ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

広瀬すず、横浜流星と急接近か 山﨑賢人と破局後の新恋人候補

2026.01.16 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

“久米イズム”ぴったしカン・カン 有働由美子『報ステ』次期MC構想

2026.01.28 芸能 -

NHK和久田麻由子が日テレ電撃移籍へ!岩田絵里奈アナは割を食い退社か

2026.01.28 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

阪神・佐藤輝明“電撃引退”へ 交渉決裂間近で目指す“浪人メジャー移籍”というウルトラC

2026.01.22 スポーツ -

師匠が落語家だと知らずに弟子入り!? 林家きく姫が語る“波乱と波乗り”の40年

2026.01.27 芸能 -

「強ち」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.01.28 エンタメ -

【ミラノ五輪】好調・高梨沙羅をまたも待ち受けるスキージャンプ「魔のスーツ規定」の不都合な真実

2026.01.28 スポーツ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

広瀬すず、横浜流星と急接近か 山﨑賢人と破局後の新恋人候補

2026.01.16 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

“久米イズム”ぴったしカン・カン 有働由美子『報ステ』次期MC構想

2026.01.28 芸能 -

NHK和久田麻由子が日テレ電撃移籍へ!岩田絵里奈アナは割を食い退社か

2026.01.28 芸能