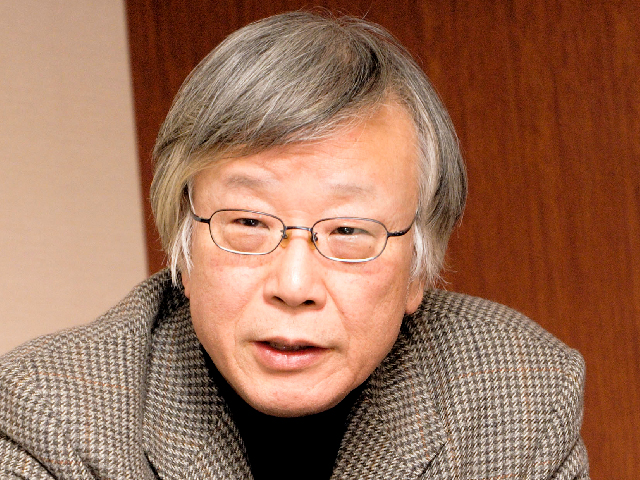

作家・宮崎学さん追悼…最期まで権力に斬り込み続けた『突破者』の信念

「だいぶ後になって、当時の捜査員が『宮崎学は最初から論外だった』とか、マスコミに言い出してね。サツミ(殺人未遂)でパクられたらエライことだから、こっちは弁護士に相談して必死だったのに…。バカにしてるよね」

【関連】作家・宮崎学さん死去――最期まで“裏社会”を追い続け執筆に意欲的だった… ほか

グリコ・森永事件に関与した「キツネ目の男」と疑われたこともあった宮崎学さんは、生前、周囲にこう本音を明かしていたという。時効成立までは、最悪の事態に備えてホテルを転々とする生活を送ったが、作家としてのデビュー著書『突破者-戦後史の陰を駆け抜けた五十年』を生むにあたっては、この経験も生きたようだ。

終戦直後に生まれ、激動の時代を駆け抜けた宮崎さん。その76年の生涯は、日本の権力支配に疑問を抱き、声を上げ続けた唯一無二のものだった――。

日本が終戦を迎えた年の1945年10月、京都の名門ヤクザ組織である会津小鉄傘下の組長で、解体業を営む父親と、教育熱心な母親との間に生を受ける。父親は羽振りが良く裕福な家庭で、末っ子だった宮崎さんは母に甘えながら、兄、姉たちとともに十数人の組員と1つ屋根の下で生活していたという。

留守がちな父に代わって、朝早くから夜遅くまで働きながら大所帯を切り盛りした母は、子供たちの教育にもひと際、熱心だった。

「俺は卒業できていないけど、俺を含めて4人の子供たちを全員、大学に進学させたのが、おふくろの自慢だった。おふくろが子供のころは貧しくて、勉強したくてもできなかったから」

学生運動に明け暮れ大学は除籍

母との思い出をこう振り返る一方で、暴力革命を目指す土台は幼少期に作られていった。なぜならば、父の組織には在日韓国人や被差別部落の出身者など、差別と貧困の中で育ってきた組員が多く所属しており、「社会の底辺の民」の複雑な身の上を子供のころから目の当たりにしていたためだ。そうした「日常」の中、当時は珍しい存在の幼稚園に女中の送迎で通い、小学校を経て地元の名門中学校に入学。思春期もあってか、外での喧嘩が絶えずエスカレートしていき、案じた両親が京都大学に通う近所の学生を家庭教師として付けたのだが、この出会いが宮崎さんの〝覚醒〟につながった。教師はいわゆる「マルクスボーイ」と呼ばれた共産主義者で、マナブ少年もその洗礼を受け、革命を夢見るようになったのだ。

学生運動に従事するためだけに猛勉強し、京都を離れて早稲田大学第二法学部(二法)に入学。日本共産党の青年組織・日本民主青年同盟の超武闘派として、全学共闘会議と文字通りの死闘を繰り広げることになる。学内で「二法の宮崎」を知らない者はいなかったといわれ、右翼学生でのちに新右翼団体の一水会代表となる鈴木邦男氏や、東大の本郷学生隊長として安田講堂に立てこもった島泰三氏(現在は動物学者)など、多くの元学生たちがその凄まじさを証言している。

しかし、学生運動に明け暮れた宮崎さんは、一単位も取らずに大学を除籍になり、度が過ぎて共産党からも除名されてしまう。

その後、20代半ばで『週刊現代』の記者になり、株式関連を担当。原稿の書き方を叩き込まれたという。5年ほど経ってからは実家の解体業経営を手伝ったが、豪華な社員旅行などによる放漫経営に加え、企業恐喝事件で指名手配されたことを受け、25億円の負債を抱えて倒産。恐喝事件は処分保留となったため30代後半で再び上京し、「愚連隊の神様」として知られる万年東一氏のもとで仕事を手伝った。

50歳で自叙伝を執筆…

公私共に交流があり、宮崎さんの家族は万年氏に対して「不良には見えず、普通のおじさん」という印象を抱いていた。また、万年氏は右翼団体を率いていたが、左翼の宮崎さんとはなぜか馬が合い、下戸の2人はよくパフェやあんみつなどを食べながら、話に花を咲かせていたという。38歳となった84年3月、大手菓子メーカー・江崎グリコ社長の誘拐事件に端を発する企業恐喝を中心としたグリコ・森永事件が発生。関西圏のスーパーなどに、青酸を入れた菓子がバラまかれ、社会を震撼させた。宮崎さんは捜査員が目撃した「キツネ目の男」と顔や体格が似ていたことから、警察の事情聴取を受けた。

アリバイもあり、逮捕されることはなかったが、宮崎さんを支えたスタッフの荒井敬衣さんは、「逮捕や身柄拘束はお金と時間の壮大な無駄ですから、仮に不起訴になってもダメージは大きい。著名人で『俺はパクられない』と豪語した人たちは、ほとんどがノーガードで、たいてい逮捕されていました。その点、宮崎はかなり予防線を張って気を付けていました」と語る。

そのグリコ・森永事件も、2000年2月に殺人未遂を含むすべての関連事件の公訴時効が成立。警察庁広域重要指定事件では、初の未解決事件となっている。

50歳のとき、自らの経歴を書いた単行本『突破者』を発表。大学時代の友人が経営する小さな出版社から発売し、広告宣伝を一切行わなかったにもかかわらず、96年の発売から1年足らずで15万部を売り上げた。

「キツネ目の男」と疑われたことについても、宮崎さんは「今思えば、この経験も本に書けたので良かった」と振り返っていたという。また、この本は「死ぬ前に1冊くらいは、自分の人生について書いておこうと何となく思って書いたもの」だった。作家人生を決定付けた著書であり、宮崎さんはグリコ・森永事件の犯人「かい人21面相」には感謝すらしていたそうだ。

「突破者」とは関西では「とっぱもん」といわれ、「無茶をする者」を意味する。それはまさに、警察など権力への批判や裏社会の取材を続けてきた宮崎さんの生き方そのものといえる。

亡くなる当日まで新刊の準備を…

交遊関係も広く、東大自治会委員長で安保闘争に加わっていた学者の西部邁氏、漫画家の青木雄二氏や元弁護士の田中森一氏、討論番組『朝まで生テレビ』で暴対法や暴排条例について議論した田原総一朗氏などとは共著も出版。また、早大では弁護士の丸山和也氏と同じクラスで、他にジャーナリストの大谷昭宏氏、朝倉喬司氏、評論家の呉智英氏なども同世代だ。「元外交官で作家の佐藤優さんや、ジャーナリストの魚住昭さんなどとも親しく、世代が違う友人も多かったですね」(前出・荒井さん)

ヤクザ業界では三代目工藤會・溝下秀男会長との対談本を出版し、会長が亡くなるまで任俠について議論を重ねていた。昨年には、指定暴力団トップとして史上初の死刑判決を受けた五代目工藤會・野村悟総裁の裁判を見守り、司法のあり方に異議を唱えた。

宮崎さんのエネルギーは留まるところを知らず、亡くなる当日まで新刊の発表に向けて準備を進めていたほどだ。

3月30日、電話でやりとりしたという荒井さんは、こう振り返る。

「あの日も新刊の打ち合わせをしました。甘党なので『チョコレートが食べたい』と言っており、体調不良の中にあっても普段通りの宮崎でした。ですので、これが最後の会話になるとは思っておらず、火葬を終えた今も亡くなったという実感がないです」

時代を駆け抜けた突破者。その息遣いは残り続ける。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

その数3000人以上! 高校球児を取材し続けるスポーツ記者“ユキネー”の原点

2026.02.10 エンタメ -

高市政権への処方箋か カナダ首相が「脱・米国依存」宣言で築く“新世界秩序”の衝撃

2026.02.20 -

熱狂の陰で“何か”が動く? 蝶野正洋が語る五輪の裏側と政治の思惑

2026.02.20 -

【伊東市・田久保前市長】“卒業証書”提出拒否で異例の家宅捜索。市民の「呆れ」が頂点に達した理由

2026.02.19 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

スタプラ新星「RE-GE」始動にファン複雑―― AMEFURASSHIら“解散発表”から2カ月、素直に祝えない理由

2026.02.19 芸能 -

「イントロで震えた」稲葉浩二『タッチ』に音楽&野球ファンが沸騰! 2026年WBC、魂のテーマ曲が解禁

2026.02.20 スポーツ -

なぜ主力選手が次々と退団するのか? 蝶野正洋が語る新日本プロレスの契約“裏事情”

2026.02.17 -

高梨沙羅のメイク論争に終止符か。メダル獲得でアンチ一掃、バラエティー進出へオファー殺到

2026.02.20 スポーツ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

その数3000人以上! 高校球児を取材し続けるスポーツ記者“ユキネー”の原点

2026.02.10 エンタメ -

高市政権への処方箋か カナダ首相が「脱・米国依存」宣言で築く“新世界秩序”の衝撃

2026.02.20 -

熱狂の陰で“何か”が動く? 蝶野正洋が語る五輪の裏側と政治の思惑

2026.02.20 -

【伊東市・田久保前市長】“卒業証書”提出拒否で異例の家宅捜索。市民の「呆れ」が頂点に達した理由

2026.02.19 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

スタプラ新星「RE-GE」始動にファン複雑―― AMEFURASSHIら“解散発表”から2カ月、素直に祝えない理由

2026.02.19 芸能 -

「イントロで震えた」稲葉浩二『タッチ』に音楽&野球ファンが沸騰! 2026年WBC、魂のテーマ曲が解禁

2026.02.20 スポーツ -

なぜ主力選手が次々と退団するのか? 蝶野正洋が語る新日本プロレスの契約“裏事情”

2026.02.17 -

高梨沙羅のメイク論争に終止符か。メダル獲得でアンチ一掃、バラエティー進出へオファー殺到

2026.02.20 スポーツ