短期集中連載『色街のいま』第4回「尼崎・かんなみ新地」~ノンフィクション作家・八木澤高明

個人的に衝撃的なニュースを見たのは、昨年の11月のことだった。兵庫県尼崎市にある色街「かんなみ新地」が、警察と市から営業をやめるように言われ、約70年続いた歴史に幕を閉じたというものだった。

【関連】短期集中連載『色街のいま』第3回「横浜・若葉町」~ノンフィクション作家・八木澤高明ほか

現代は、次々に色街が消えゆくご時世だ。とはいえ、あまり急な出来事だったので、にわかに信じ難かった。

すでに営業を終えてから3カ月近くになる。それでも私は実際どうなっているのか、この目と耳で確かめるために、かんなみ新地へと向かうことにした。

私がかんなみ新地を最後に訪ねたのは、今からもう3年以上前、2018年の夏のことだった。甲子園球場からほど近いこともあり、秋田・金足農業の試合を見てから足を運んだ。

新地には、日焼けした短パン姿の甲子園見物帰りの若者たちがぞろぞろと歩いていたことを覚えている。派手な原色のネオンが道路を照らし、遣り手のおばちゃんらが男たちに「もう決めてやぁ」、「何周歩いてんねん」だとか、遠慮なしに声をかけていた。その時、私が話を聞いた女性は20代でセーラー服を着ていて、貯金が趣味だと言っていた。

往時は夏祭りのような雰囲気を漂わせていたその場所に来てみると、建物は闇に溶け込んでいて、客の男の姿も、遣り手のおばちゃんも若い女性たちの姿もなかった。目の前に広がるわびしい景色を見て、もうなくなってしまったということを実感した。

人けのない新地を歩いていると、缶ビール片手に自転車を漕いできた60代と思しき男性が通りかかった。

私は気安く、「もうやってないんですね?」と声をかけてみた。

「そうや。尼崎市長と兵庫県警に潰されたんや」

男性は、そんなことも知らないのかという顔をして言葉を続けた。

「(新地は)小さい頃からあった場所やから、なくなったのは寂しいな。警察でも役人でもないから詳しい理由は知らんけど、この周りにもマンションとかが建つようになって、そこに住む住民から、こんな場所があると怖いとか、苦情が入っていたみたいやな」

確かに、この新地の周辺に新築マンションが目につき、小学校も歩いて2、3分の場所にある。

ちなみに、かんなみ新地の周辺にあるアーケードの商店街は戦後の闇市から端を発していて、闇市に人が集まるようになると、色街は自然発生的に形成された。もともと、新地の周辺は混沌とした空気に包まれていたのだが、社会が安定化していくとともに、いつしか一部の地域の住民にとっては異質な存在となっていったのだろうか。

「いい潮時だったのかもしれませんね」

人けのない新地の中の細い路地を歩いていると、若い警察官の姿があった。何をしているのか、問いかけてみた。「犯罪が起きたりすると大変なので、交代で見回っているんです」

どうやら、自分たちで潰した尻拭いをしているようだった。新地の前の道路には、10分ぐらいの間隔で、警察官ばかりかパトカーまでが来て巡回していた。

まさに、もう二度と再開させないという、警察の意気込みが伝わってきた。そうした警戒態勢の中、かつて女性を置いた一軒の店に赤提灯がぶら下がっているのを見つけた。

「こんばんは」と声をかけてのれんをくぐってみると、店の中には中年女性の姿があった。

「もう女の子はいません。飲み屋さんをやっています」

彼女は、かつてここで売春に関わっていた女性なのだろう。そう思い、ドリンクを注文してから取材できないか尋ねてみた。すると彼女は、名前を出さないのならいいですよと了承してくれた。

やはり彼女もこの新地で売春していた女性で、25歳の時にこの街にやって来て、5年後にここで店を持ったという。20年、この街で生きてきたのだった。

「ここは、あんまりギスギスしていないところなので、女の子も働きやすかったと思いますよ。飛田(新地)とかは競争が激しいから、大変だと思います」

彼女の口調は関西弁でない。どこの出身かと尋ねると、九州だと言った。

以前から、摘発の噂はあったのだろうか。

「いや、そんなことはなかったんです。いきなりでしたね。11月1日にやめろと言われ、やめないとパクるぞと警察に言われたんです。それで一斉にやめることにしました。コロナが流行りだしてから店は閉めたきりで、私も女の子も昼の仕事をしていたので、いい潮時だったのかもしれませんね」

長年、この街で暮らしてきたということもあり、当然ながら悲しい思いもあったという。

「店の布団やらプラスチックケースを捨てるために道路に出していたら、20代の頃に働いていたお店のママが私のところに来て、『これからも頑張らなあかんで』と、声を掛けてくれたんです。そうしたら、なぜか涙が止まらなくなってしまいました」

人から後ろ指をさされることの多い街だったとしても、そこに生きてきた女性にとって、積み重ねた日々は掛け替えのないものなのだ。

八木澤高明(やぎさわ・たかあき) 神奈川県横浜市出身。写真週刊誌勤務を経てフリーに。『マオキッズ毛沢東のこどもたちを巡る旅』で第19回 小学館ノンフィクション大賞の優秀賞を受賞。著書多数。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

大人のおもちゃ登場でも話題 綾瀬はるか『ひとりでしにたい』の吹っ切れ演技で再評価へ

2025.06.27 エンタメ -

浜辺美波が葬祭プランナーを熱演! 映画『ほどなく、お別れです』が描く大切な人との最期の別れに涙腺崩壊

2026.02.01 エンタメ -

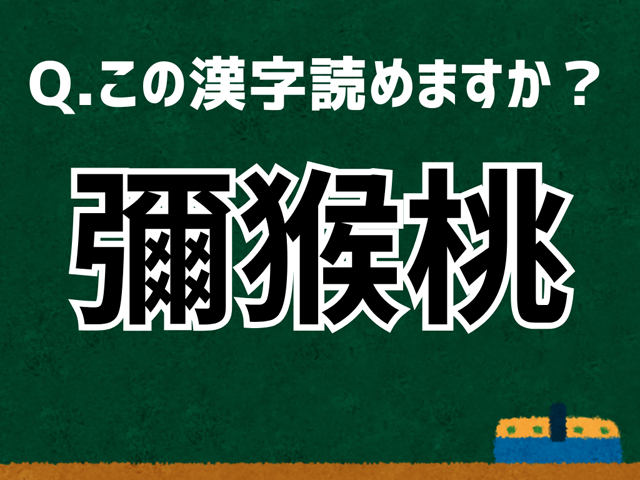

「彌猴桃」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.01 エンタメ -

年末年始休暇は離職の節目?「あけおめ退職者」が急増する理由

2026.02.01 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

大人のおもちゃ登場でも話題 綾瀬はるか『ひとりでしにたい』の吹っ切れ演技で再評価へ

2025.06.27 エンタメ -

浜辺美波が葬祭プランナーを熱演! 映画『ほどなく、お別れです』が描く大切な人との最期の別れに涙腺崩壊

2026.02.01 エンタメ -

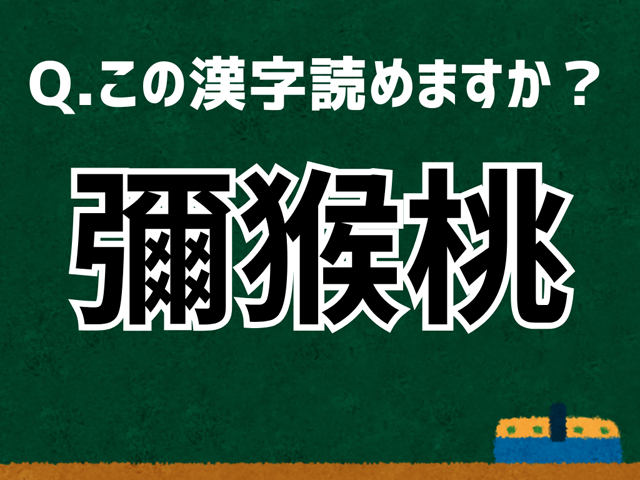

「彌猴桃」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.01 エンタメ -

年末年始休暇は離職の節目?「あけおめ退職者」が急増する理由

2026.02.01 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能