今もなお根強いファンを持ちながら、同時に強烈なアンチも抱える〝格闘王〟前田日明。

人気スターならではの宿命ともいえるが、そのように評価が分かれる原因の一端には、前田自身が内面に持つ複雑さもあったのではないか。

前田日明のアンチがよく言うことに「前田は真剣勝負をしたことがない」といったものがある。不穏試合としては、いまだに謎の多い1986年のアンドレ・ザ・ジャイアント戦や、リングス設立後の94年、ディック・フライにレッグロックで勝利した後、さらに背中を踏みつけて「10年ぶりにキレた」と話した試合などが有名だが、これらをどう捉えるかは議論の分かれるところだろう。

だが、総合ルールの試合をやっていないことで、格闘家としての前田の価値が下がるわけではない。

前田にとって重要だったのは「最強」を体現することであり、格闘技はそのための「手段」でしかない。八百長だなんだと白眼視されるプロレスよりは、格闘技路線のほうが強さを伝えやすいから、そちらを選んだというのが前田の格闘人生ではなかったか。

前田の最強への意志を明確に表した言葉が、「誰が一番強いのか決まるまでやればいいんだよ」だ。

87年の『第5回IWGP王座決定リーグ戦』は、優勝者が初代IWGPヘビー級王者に認定されることになっていたが、同大会で決勝戦にコマを進めたのはアントニオ猪木とマサ斎藤のベテラン勢だった。

前田がついに“大阪弁”を口に!

前田は斎藤との公式戦において、スーパー・ストロング・マシンに襲われて大流血し、以後のリーグ戦を欠場。決勝戦に際して前田は、同じく故障欠場していた藤波辰巳(現・辰爾)とともに、テレビ解説席に座っていた。

猪木が斎藤から勝利を挙げると、突然、リングに駆け上がった長州力が「藤波、前田、おまえら噛みつかないのか! 今しかないぞ、俺たちがやるのは!」と世代闘争をぶち上げた。

すると、マイクを握った前田は、「どうせやるんだったら、世代闘争に終わらんとな、誰が強いか、一番強いかね、決まるまでやりゃあいいんだよ、決まるまで!」と応じる。

前田にとっては、誰が強いかを決める個人闘争が第一であり、世代闘争のアングルなど必要ないというわけだ。この頃はリング上でのマイクで大阪弁を出すことを意識的に控えていた前田が、ついこれを口にしたことからも本気度が見て取れる。

なお、このときのセリフを「ごちゃごちゃ言わんと誰が一番強いか~」と記憶するファンも多いだろうが、「ごちゃごちゃ言わんと」の部分は後年のインタビューなどで話したものである。

こうして世代闘争に背を向けたかにも見えた前田だが、この半月後に開幕した『ビッグサマーファイトシリーズ』では、同じく新世代とされた木村健吾と何度かタッグを組んで、猪木や斎藤ら旧世代と闘っている。長州、藤波が新世代のトップに位置付けられ、前田は木村と並ぶ2番手に甘んじたとも言えよう。

プロレスや格闘技はあくまで「仕事」

このような前田の態度は先の言葉と矛盾するようだが、プロレスや格闘技をあくまで「仕事」と捉えるあたりも、また前田の特徴であった。

第1次UWFにおいては、あくまで格闘技化を目指す佐山聡に対し、前田は「格闘技化して試合数を絞れば、興行収入が減って選手たちが生活できない」と強く反発している。

新日復帰後もアンドレとの不穏試合や長州蹴撃事件から、危険人物の印象が強く、試合でもプロレスの範ちゅうを超えるような激しい打撃を繰り出していたが、基本的には団体の用意したストーリーに従っていて、自ら試合を壊すことはしなかった(アンドレ戦は相手が先に仕掛けてきたもの、長州蹴撃は事故的なものだった)。

リングス中継を担ったWOWOWでの放送打ち切りが決まると、ほどなくリングスを活動停止にしており、格闘技への理想と仕事としての安定を同時に求める姿勢がうかがえる。

格闘家として最強を目指すことは大事だが、同時にそれを仕事としてメシを食っていくことも大事だというのが、前田なりの格闘哲学なのだろう。

それでいてリングの内外を問わず激高しやすい性格でもあり、そんな堅実さと無謀さが併存する複雑な内面性こそが、実は前田の魅力を形作っているのかもしれない。

なお、最近の前田は自身のYouTubeチャンネルを開設して、格闘界の秘話から日本における都市伝説、自ら腕を振るう料理作りなど、多岐にわたる内容の動画をアップしている。

《文・脇本深八》

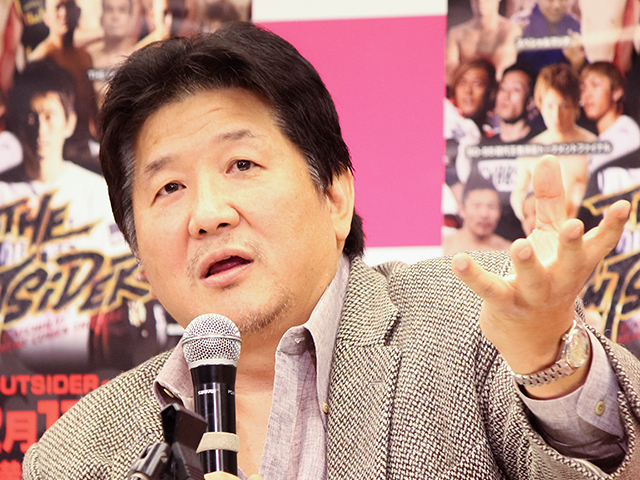

前田日明

PROFILE●1959年1月24日生まれ。大阪府大阪市出身。身長192センチ、体重115キロ。 得意技/キャプチュード、フライング・ニールキック、裏アキレス腱固め。

あわせて読みたい

- [New] 松本人志の復帰に暗雲漂う 吉本興業とテレビ局が「親松本」排除の動き

- [New] 朝ドラ完走の趣里、2024年はお休みの年?私生活は水谷パパも「本人任せ」

- [New] 太川陽介『バス旅』うっかりミス頻発!始発バス乗れず4連敗…「いよいよ引退か」

- [人気] 『美女ざんまい』タレント・婚活トレーナー/荒木久美子インタビュー~お立ち台の女王が“婚活の女王”に!?~

- [人気] 俺の嫁さん~宝くじに当たったような人生だった~島田洋七『お笑い“がばい”交遊録』

- [話題] 太川陽介『バス旅』うっかりミス頻発!始発バス乗れず4連敗…「いよいよ引退か」

- [話題] 朝ドラ&大河出演への近道は…NHK“フルオープン女優”びいきともっぱらのウワサ