慶応義塾に何ら含むところはないが、例の校章の由来になった〝ペンは剣よりも強し〟。あれはいただけない。

言わんとする理念は理解できても、〝柔よく剛を制す〟の類とは違ってどうも優等生の綺麗ごと臭がほのかに香るのは筆者の僻目か。だったらもっと率直に踏み込んで〝ペンは剣なり〟と言い切られた方が、いっそ清々しい気がする。

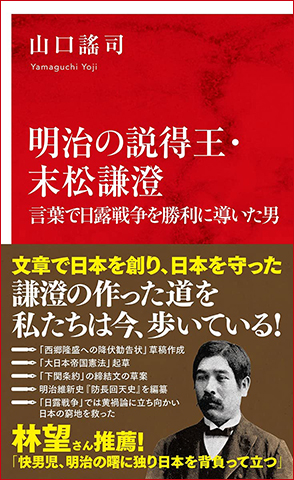

実際に明治大正の世を、筆を剣にして闘った男が末松謙澄。新聞記者から出発した彼だが、伊藤博文の知遇を得てから迎えた西南戦争の大詰めで薩軍の総大将、西郷隆盛への降伏勧告文を起草。もちろん名義は彼でなく長州閥の重鎮・山県有朋とはいえ、これが声涙ともに下るといった息遣いながら、なお格調の高さと威厳を失わない見事さ。しかもその時、弱冠22歳と聞けば、やはり精神の背骨に漢学を叩き込まれた世代の遙かさに嘆息せざるを得ない。

明治の国難を救った知られざる偉人

『三国志』で有名な蜀漢の劉備の死後、その重臣諸葛孔明が魏との決戦に軍を率いて出兵する許しを後継皇帝に求めた際に書かれた『出師之表』。その文章を一読するやいなや感激して泣かぬ者は男児ではない、と評された時代。

足尾銅山の鉱毒に苦しむ谷中村の農民の姿に、義憤を感じて悶え抜いた揚げ句、命がけで明治天皇への直訴を決意した田中正造が、訴状の執筆をのちに処刑される社会主義者、幸徳秋水に依頼した時代。人と言葉の関係に鋭利な緊張感と信頼が保たれていた時代が、謙澄の人生の背景に浮かぶ。

イギリス留学中に『源氏物語』を英訳したかと思えば演劇改良運動に取り組み、日露戦争が勃発すればスポークスマンとして黄禍論の非を糺し続けた彼。幕府側の小倉藩出身なのに毛利家の歴史書『防長回天史』に携わるのも数奇な運命だ。

(居島一平/芸人)

あわせて読みたい

- [New] 『護られなかった者たちへ』/10月1日(金)より全国公開〜やくみつる☆シネマ小言主義

- [New] 『「全裸監督」の修羅場学』著者:村西とおる〜話題の1冊☆著者インタビュー

- [New] 『死る旅』著者:松原タニシ〜話題の1冊☆著者インタビュー

- [人気] 『スーパー戦闘 純烈ジャー』/9月10日(金)より全国公開〜LiLiCo☆肉食シネマ

- [人気] 『知らないと恥をかく 世界の大問題12 世界のリーダー、決断の行方』著者:池上彰〜話題の1冊☆著者インタビュー

- [話題] 『マイ・ダディ』/9月23日(木)より全国公開〜LiLiCo☆肉食シネマ

- [話題] 『サメ映画大全』著者:知的風ハット~話題の1冊☆著者インタビュー

- [話題] 『フリー・ガイ』/8月13日(金)より全国公開中~LiLiCo☆肉食シネマ