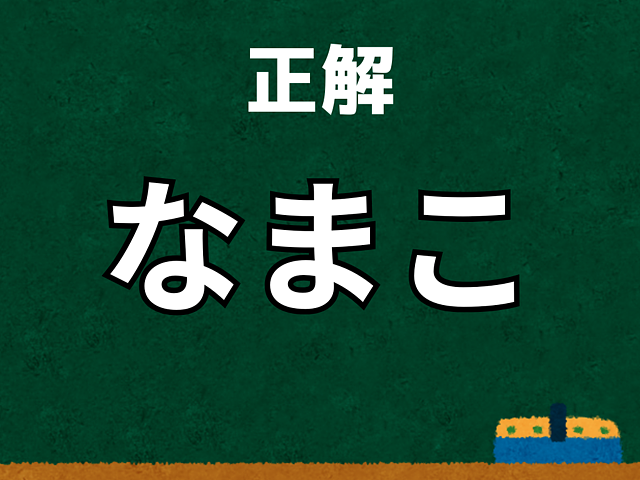

【難読漢字よもやま話】「海鼠」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.11.27

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「なまこ」という言葉は古い日本語で、平安時代頃の文献(例:『和名類聚抄』)にすでに登場します。語源については諸説あり、なまこの柔らかく生々しい質感を反映した「生(なま)+子(こ)」から来ているという説。古語の「なまく」(柔らかくぬるぬるしたもの)を意味する言葉から転じたという説などがあります。

漢字については海に生息し、その形状がネズミに似ていることから名付けられたという説が有力です。特に、乾燥したなまこが丸まって小さくなる様子がネズミに似ているとされたようです。

ちなみに、中国ではなまこのことを「海参(かいしん)」とも書きます。これはなまこが朝鮮人参に似た滋養強壮効果を持つと信じられていたためだそうです。

【知っておくと鼻が高い! なまこの豆知識】

●腸を吐き出す防御力と驚異の再生能力

敵に襲われると、腸や内臓を体外に吐き出して相手を絡め取ったり、威嚇したりします。吐き出した臓器は再生可能で、数週間で元通りになります。

また、体の一部を失っても再生できます。例えば、半分に切られても両方が生き残り、新しい体を形成する種もいます。そのため、生物学的研究の対象ともなっています。

●食用&薬用としての人気

アジア諸国、特に中国や日本では高級食材として人気。乾燥させた「干しなまこ」は中国で漢方薬としても使われていますが、古代エジプトでも紀元前から薬用として使われていた記録があります。現代ではコラーゲン豊富な食材としても知られています。

●呼吸は肛門から

なまこは肺やえらを持たず、肛門を通じて海水を取り入れて酸素を吸収します。「肛門呼吸」と呼び、ユニークな進化の例として知られています。

●多様な生息地

浅瀬から深海(数千メートル)まで生息し、約1700種以上が存在します。深海種には光るものや浮遊するものもいて、多様性が高いのです。

●海洋の掃除屋

海底の有機物を食べ、分解して栄養を循環させる役割を果たします。生態系で重要な「デトリタス食者(分解者)」として、海洋の健康を支えています。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

ツッパリでも純愛でもない!?『北ウイング』が切り開いた中森明菜“アダルト路線”の衝撃

2026.01.17 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

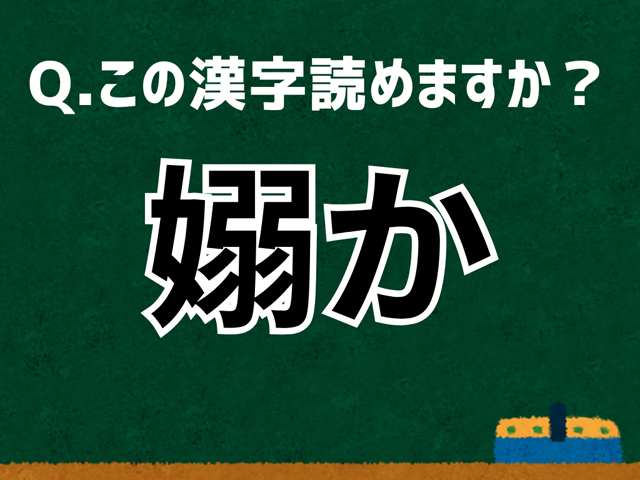

「嫋か」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.18 エンタメ -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

オルカン、S&P500はもう危険!? 20代で資産4億円を築いた投資家が語る投資の新戦略

2026.01.18 エンタメ -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

ツッパリでも純愛でもない!?『北ウイング』が切り開いた中森明菜“アダルト路線”の衝撃

2026.01.17 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

「嫋か」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.18 エンタメ -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

オルカン、S&P500はもう危険!? 20代で資産4億円を築いた投資家が語る投資の新戦略

2026.01.18 エンタメ -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能