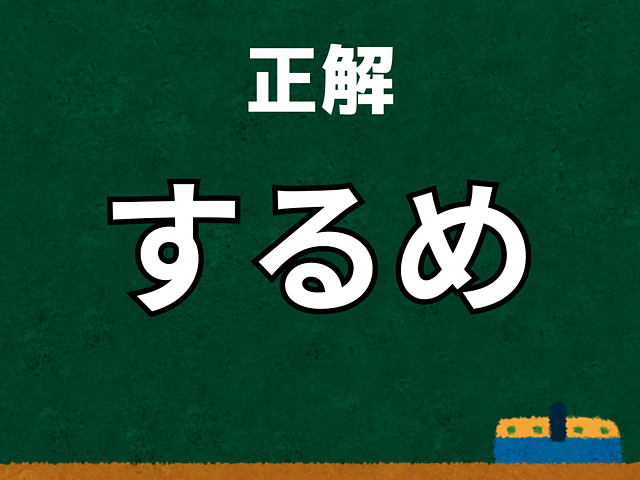

【難読漢字よもやま話】「鯣」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.11.26

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「するめ」の語源として有力なのは、次の二つの説です。一つは干したイカの色や質感が、墨(すみ)を磨ったときの黒くつやのある様子に似ているため、「磨墨(するすみ)」と呼ばれ、それが転じて「するめ」になったというもの。

もう一つは、するめは古くから結納品や婚礼の縁起物として用いられ、縁起を担いで「寿(ことぶき)」「留(とどまる)」「女(め)」という漢字を当てて「じゅるめ」と呼ばれていました。

これには「めでたいことが長く続き、良縁が留まり、妻(女性)がいて家庭が円満」という意味が込められており、非常に縁起の良い食べ物とされていました。この「寿留女」が後に「するめ」と発音されるようになったと言われているのです。

また、漢字については魚偏が魚介類を表し、「易」が易しい、変化しやすいという意味で、イカが加工によって姿を変えること、干物として保存が容易であることを表すために、「寿留女」から「鯣」に移り変わったとみられています。

【知っておくと鼻が高い! するめの豆知識】

●超高タンパク・低脂質の健康食品

するめは、イカの栄養が凝縮された食品。特にタンパク質が非常に豊富で、脂質は控えめです。また、肝機能をサポートするとされるタウリンや、新陳代謝を助ける亜鉛なども含まれており、健康的なおやつとしても注目されています。

●実は縄文時代からあった保存食

その歴史は非常に古く、縄文時代の遺跡からもイカを干した痕跡が発見されています。冷蔵技術がなかった時代からするめは貴重なタンパク源であり、長期保存が可能な食料として重宝されてきました。

●旨味成分の宝庫!

昆布のグルタミン酸、鰹節のイノシン酸と同様に、するめにはイカの旨味成分であるアミノ酸(特にグリシン、アラニンなど)が凝縮されています。噛めば噛むほど口の中に広がる深い味わいは、この旨味成分によるものです。

●天日干しと機械干しで風味が変わる

するめの製造方法は、太陽の光と風でじっくりと乾燥させる「天日干し」と、機械で温度・湿度を管理しながら乾燥させる「機械干し」があります。天日干しはイカ本来の旨味が凝縮され、独特の風味が生まれると言われています。

●海外では「日本のジャーキー」として大注目

近年、ヘルシー志向の高まりとともに、するめは海外でも「Japanese Jerky(日本のジャーキー)」として注目を集めています。高タンパク・低カロリーで添加物が少ないことから人気が出始めています。

●かつては物々交換の対象にもなった貴重品

江戸時代など、流通が発達していなかった時代には、するめはその保存性と栄養価の高さから、単なる食料以上の価値を持っていました。特に災害時などには貴重な備蓄品であり、地域によっては物々交換の対象として使われることもあったのです。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

北朝鮮が乱発する巨大ホテル群建設と巨大原子力潜水艦建造の「作り話」

2026.01.15 -

フリーアナウンサー・久米宏「こうした報道をした私たちの気持ちも分かってください」~物議を醸した『あの一言』大放言うらおもて~

2024.03.26 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

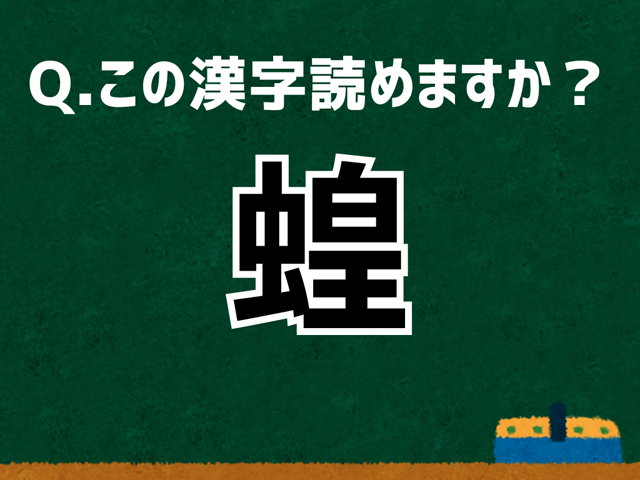

【難読漢字よもやま話】「蝗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.15 エンタメ -

「回転寿司はアミューズメントパーク」業界を30年見続けた評論家が語る回転寿司の魅力

2026.01.15 エンタメ -

WBC2026|東京ドーム一般チケットは1月15日発売! 日程・価格目安・“購入チャンスを広げる方法”を徹底整理

2025.12.20 スポーツ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

北朝鮮が乱発する巨大ホテル群建設と巨大原子力潜水艦建造の「作り話」

2026.01.15 -

フリーアナウンサー・久米宏「こうした報道をした私たちの気持ちも分かってください」~物議を醸した『あの一言』大放言うらおもて~

2024.03.26 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「蝗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.15 エンタメ -

「回転寿司はアミューズメントパーク」業界を30年見続けた評論家が語る回転寿司の魅力

2026.01.15 エンタメ -

WBC2026|東京ドーム一般チケットは1月15日発売! 日程・価格目安・“購入チャンスを広げる方法”を徹底整理

2025.12.20 スポーツ