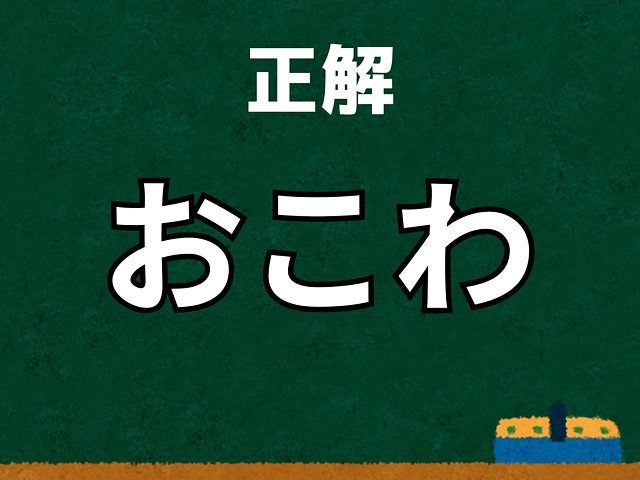

【難読漢字よもやま話】「御強」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.11.24

エンタメ

【漢字の由来と語源】

昔は、もち米を蒸したものを「強飯(こわいい)」と呼んでいました。これは、うるち米のご飯よりも固く、力が出る食べ物と考えられていたためです。この「強飯」に尊敬を表す「御(お)」をつけたことから「御強(おこわ)」という言葉が生まれたと言われています。

【知っておくと鼻が高い! おこわの豆知識】

●非常に古い歴史を持つ料理

日本書紀にも「強飯」という記述が見られるほど、おこわは非常に古くから食べられてきた日本の伝統食です。古来から神様へのお供え物や、お祝い事、お祭りなどの「ハレの日」の食事として重宝されてきました。

●代表格は「赤飯」

おこわの代表といえば「赤飯」ですが、これは小豆の色素が持つ「邪気を払う」力にあやかり、お祝い事や節目の行事に食べられてきました。地域によってはササゲを使うことも多いようです。

また、赤飯の他にも栗おこわ、山菜おこわ、きのこおこわ、鯛めしおこわなど、季節の食材や地域の特産品を使った非常に多くの種類が存在し、地域の食文化を反映しています。

●冷めてもおいしい

もち米は冷めても比較的硬くなりにくく、おいしさを保ちやすいのが特徴です。このため、お弁当やおむすび、お土産などにも適しており、持ち運びにも便利です。

●消化と腹持ちの良さが◎

もち米は消化されやすい一方、粘り気があるため、少量でも満腹感があり、腹持ちが良いとされています。昔は、力仕事をする人々の貴重なエネルギー源でした。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

北朝鮮が乱発する巨大ホテル群建設と巨大原子力潜水艦建造の「作り話」

2026.01.15 -

フリーアナウンサー・久米宏「こうした報道をした私たちの気持ちも分かってください」~物議を醸した『あの一言』大放言うらおもて~

2024.03.26 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

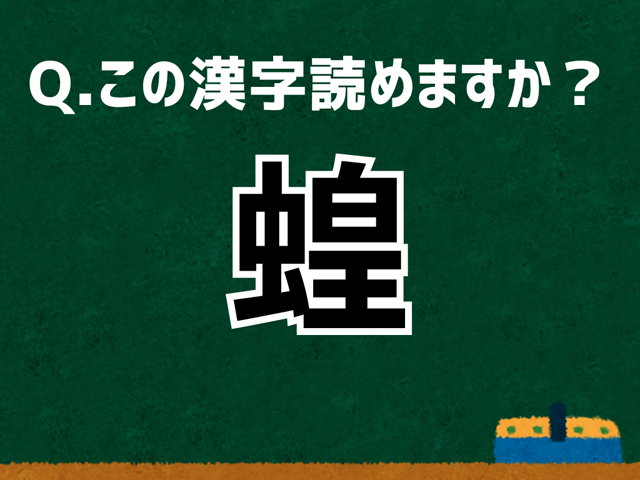

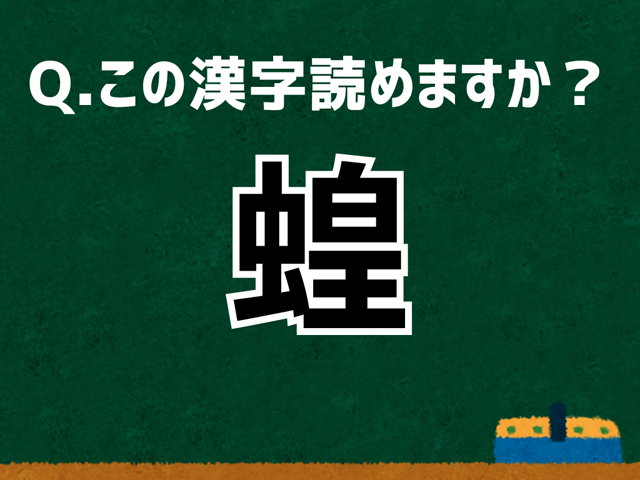

【難読漢字よもやま話】「蝗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.15 エンタメ -

「回転寿司はアミューズメントパーク」業界を30年見続けた評論家が語る回転寿司の魅力

2026.01.15 エンタメ -

WBC2026|東京ドーム一般チケットは1月15日発売! 日程・価格目安・“購入チャンスを広げる方法”を徹底整理

2025.12.20 スポーツ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

北朝鮮が乱発する巨大ホテル群建設と巨大原子力潜水艦建造の「作り話」

2026.01.15 -

フリーアナウンサー・久米宏「こうした報道をした私たちの気持ちも分かってください」~物議を醸した『あの一言』大放言うらおもて~

2024.03.26 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「蝗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.15 エンタメ -

「回転寿司はアミューズメントパーク」業界を30年見続けた評論家が語る回転寿司の魅力

2026.01.15 エンタメ -

WBC2026|東京ドーム一般チケットは1月15日発売! 日程・価格目安・“購入チャンスを広げる方法”を徹底整理

2025.12.20 スポーツ