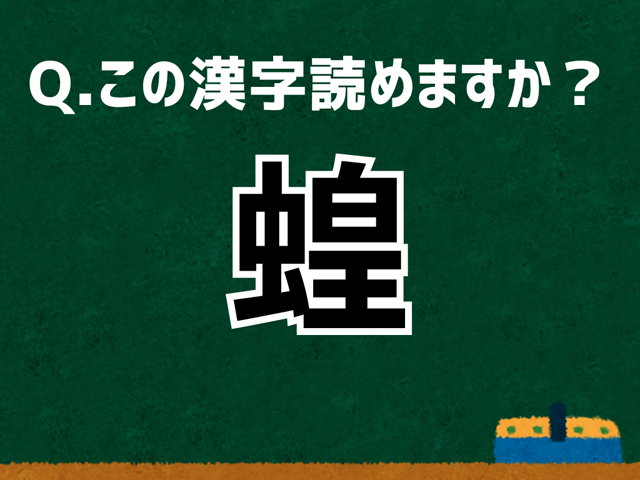

【難読漢字よもやま話】「蟒」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.11.22

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「うわばみ」という言葉は、「上(うわ)」+「食(は)む」の成り立ちが有力とされています。

「上(うわ)」は「大きな」「巨大な」という意味合いや、「上から覆いかぶさるような」という状況を、「食(は)む」は「食べる」「噛む」という意味で、これらが合わさることで「巨大なものを食らう蛇」、「上から襲いかかって獲物を食らう蛇」といった大蛇を指す言葉として定着しました。特に、その大きさから獲物を丸呑みするようなイメージと結びついています。

一方、漢字に関しては「虫(むしへん)」が昆虫や爬虫類などの生き物全般を表しており、旁(つくり)の「莽(ぼう)」は、「草木がぼうぼうと生い茂るさま」「広大で荒々しいさま」を表しています。

したがって、「蟒」は草木の中にいる「巨大で荒々しい性質を持つ蛇」、すなわち大蛇を表す字として使われるようになったようです。

【知っておくと鼻が高い! うわばみの豆知識】

●巨大な獲物を飲み込む「うわばみ」の秘密

アナコンダやニシキヘビなどの大型蛇(いわゆる「うわばみ」)は、大きな獲物を丸呑みするために、上下の顎の骨が固定されておらず、関節が非常に柔軟にできています。これにより、口を大きく開くことができます。

●消化に数週間かかることも

ただし、大型蛇が大きな獲物を丸呑みした場合、その消化には非常に時間がかかります。数日から長い場合は数週間かかることもあり、その間は身動きせず消化に専念します。

●日本神話にも登場!

古事記に登場するヤマタノオロチは、典型的な「うわばみ」です。8つの頭と尾を持ち、体長が8つの谷を覆うほど巨大で、スサノオノミコトが退治したという伝説があります。

●世界最大の「うわばみ」は!?

現存する蛇で世界最大級とされるのが、アミメニシキヘビやオオアナコンダです。これらの種には、全長が8メートルを超える個体も確認されています。

●酒豪が「うわばみ」なワケ

酒豪の人を「うわばみ」と呼びますが、これはスサノオノミコトがヤマタノオロチに酒を飲ませ、泥酔したところを退治したことに由来しているといいます。酒に目がくらんだこと、つまり酒好きが転じて酒豪を指すようになったようです。

●「うわばみ」として名をはせた武将

戦国武将には酒豪が多かったと伝えられますが、歴史的な大酒飲みとして知られているのが伊達政宗。1回の宴で大量の酒を飲んだとの逸話があり、当時から「うわばみ」と呼ばれていたといいます。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

北朝鮮が乱発する巨大ホテル群建設と巨大原子力潜水艦建造の「作り話」

2026.01.15 -

フリーアナウンサー・久米宏「こうした報道をした私たちの気持ちも分かってください」~物議を醸した『あの一言』大放言うらおもて~

2024.03.26 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「蝗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.15 エンタメ -

「回転寿司はアミューズメントパーク」業界を30年見続けた評論家が語る回転寿司の魅力

2026.01.15 エンタメ -

WBC2026|東京ドーム一般チケットは1月15日発売! 日程・価格目安・“購入チャンスを広げる方法”を徹底整理

2025.12.20 スポーツ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

北朝鮮が乱発する巨大ホテル群建設と巨大原子力潜水艦建造の「作り話」

2026.01.15 -

フリーアナウンサー・久米宏「こうした報道をした私たちの気持ちも分かってください」~物議を醸した『あの一言』大放言うらおもて~

2024.03.26 エンタメ -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「蝗」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.15 エンタメ -

「回転寿司はアミューズメントパーク」業界を30年見続けた評論家が語る回転寿司の魅力

2026.01.15 エンタメ -

WBC2026|東京ドーム一般チケットは1月15日発売! 日程・価格目安・“購入チャンスを広げる方法”を徹底整理

2025.12.20 スポーツ