スルメイカとクロマグロ“豊漁”に漁業関係者の悲喜こもごも

2025.10.11

スルメイカは主に日本海を含む北西太平洋に生息し、黒潮や対馬海流に乗って成長しながら北に向かって群れで長距離を移動する。

年間漁獲量は1970年代から2000年まで数十万トンで推移していたが、以降は減少傾向に転じていた。

「国の研究機関『水産研究・教育機構』は今年の夏以降、日本の漁場に来るスルメイカの量は日本海側で過去最低水準になり、全体としても低い水準の見通しを発表していた」(漁業ライター)

しかし、ふたを開けてみると、全国的にスルメイカは豊漁。9月1日に今季の底引き網漁が開始された福島県・相馬沖では漁獲量が昨年の約2.5倍。地元漁民からは「近年、こんなに獲れたことはない」と驚きの声が上がっている。

「相馬市の松川浦漁港では、9月第2週に1日の水揚げが40トンを超える日も出た。相馬双葉漁協の9月10日までの水揚げ量は約84トンで昨年同期の倍近く獲れています。三陸沖でも前年の倍以上の水揚げが確認されています」(全国紙記者)

【関連】サンマは豊漁、秋サケは不漁 明暗分かれる秋の味覚たち ほか

豊漁でクロマグロは漁獲枠めいっぱい

太平洋側のスルメイカ豊漁について、水産庁は’17年から続いていた黒潮の流れが大きく曲がる現象の黒潮大蛇行が今年4月に終息し、スルメイカの生息域の海水温などが成長に適した水準に下がった可能性があるとみている。

一方、クロマグロの餌にされて減少説がある石川県のスルメイカ漁には異変が起きていた。

「石川県ではクロマグロが予想を超える大漁なんですが、漁民は素直に喜べないのです」(地元関係者)

クロマグロには漁獲制限がある。今年度、石川県での大型マグロ(30キロ以上)の漁獲枠は65.6トン。7月末時点ですでに漁獲枠は92%に達しているのだ。

「今後、クロマグロが獲れても海に逃がさなければならない。スルメイカを餌にするクロマグロは“厄介者”でしかありません」(同)

庶民にとってはサンマに続くスルメイカの豊漁は大歓迎だが…。

「週刊実話」10月23・30日号より

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉

2022.08.17 芸能 -

開幕前に解任確定!? 生みの親・原辰徳氏にまで見限られた巨人・阿部監督の“四面楚歌”

2026.01.10 スポーツ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

「自信があるから産んだんです」略奪愛も辞さなかった恋多き女優・萬田久子の覚悟と代償

2024.11.10 芸能 -

幻に終わった大連立構想、政権発足から約1年で退陣…福田康夫に欠けていた“総理の器”

2026.01.10 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

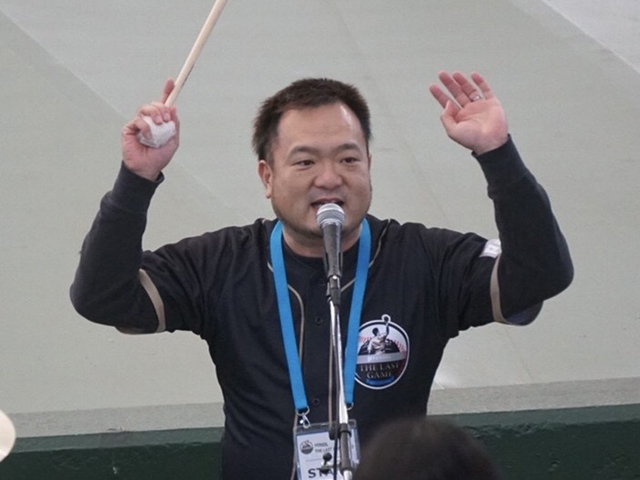

「応援は人生を代償にしてこそ美しい」プロ野球応援の革命児が栄光と挫折の末にたどり着いた真髄を激白!

2025.03.17 エンタメ -

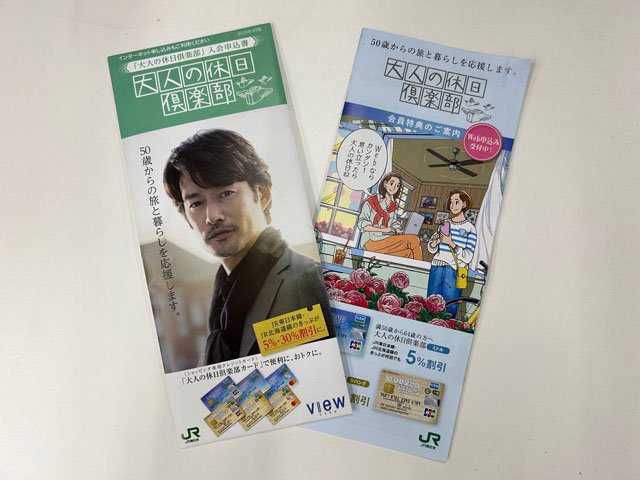

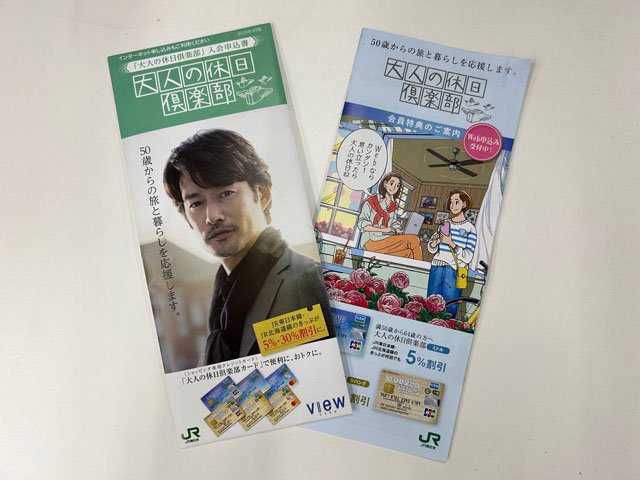

65歳以上はJR運賃30%オフ! 飛行機は直前予約OKで正規運賃の3分の1に! 年会費を払っても超お得

2026.01.10

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉

2022.08.17 芸能 -

開幕前に解任確定!? 生みの親・原辰徳氏にまで見限られた巨人・阿部監督の“四面楚歌”

2026.01.10 スポーツ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

「自信があるから産んだんです」略奪愛も辞さなかった恋多き女優・萬田久子の覚悟と代償

2024.11.10 芸能 -

幻に終わった大連立構想、政権発足から約1年で退陣…福田康夫に欠けていた“総理の器”

2026.01.10 -

三浦知良が引退できない理由は元不良次男が暴露した妻・りさ子の涙?

2025.07.29 スポーツ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

「応援は人生を代償にしてこそ美しい」プロ野球応援の革命児が栄光と挫折の末にたどり着いた真髄を激白!

2025.03.17 エンタメ -

65歳以上はJR運賃30%オフ! 飛行機は直前予約OKで正規運賃の3分の1に! 年会費を払っても超お得

2026.01.10