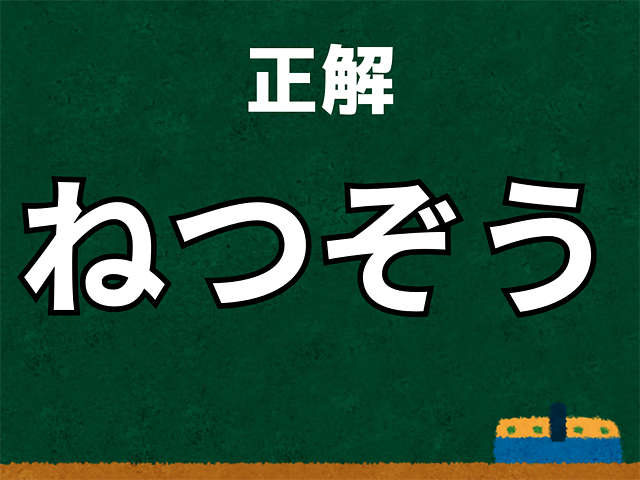

【難読漢字よもやま話】「捏造」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.10.29

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「捏造」という言葉は、「捏」と「造」という二つの漢字が組み合わさってできました。「捏(ねつ)」という字には、もともと「こねる」「まるめる」「でっちあげる」、「事実を歪めて作り上げる」というニュアンスがあり、「造(ぞう)」には「つくる」「こしらえる」「何かを新たに作り出す」という意味があります。

そのため、この二つが組み合わさることで、「事実ではないものを、まるで本物であるかのように、巧妙に作り上げること」という意味を表すようになったようです。

【捏造に関する豆知識】

●捏造が蔓延る原因はさまざまな欲にあり

捏造が行われる動機は、名声欲、金銭欲、承認欲求、特定の思想や政治的目的、注目を集めたいという個人的な願望など、多岐にわたる欲望にあります。

●類義語「虚偽(きょぎ)」との微妙な違い

「虚偽」は事実と異なること全般を指しますが、「捏造」は「意図的に、事実でないことを作り上げて、あたかも事実であるかのように見せかける」という悪意ある行為に焦点を当てています。

●人間の脳は記憶を捏造する?

人間の記憶は完璧ではなく、過去の出来事を都合よく改変したり、他人の話を聞いて自分の経験として記憶したりすることがあります。これは「虚偽記憶」と呼ばれ、無意識的な記憶の「捏造」とも言えます。

●歴史上のプロパガンダにも利用

過去には、特定の国家や政治体制の正当性を主張するため、あるいは敵対勢力を貶める目的で、歴史的事実が意図的に歪曲されたり、存在しない出来事が「捏造」されたりした事例が数多く存在します。

●近年、ネット社会では大増殖

インターネットやSNSの普及により、捏造された情報(フェイクニュースなど)が瞬く間に世界中に拡散され、多くの人がそれを信じてしまうリスクが高まっています。

また、最近ではAI技術を用いて、人物の映像や音声を巧妙に合成する「ディープフェイク」が問題となっています。これによるなりすましや詐欺被害が増え、対策が急務となっています。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

横綱大の里も顔負け 新弟子“旭富士”のスーパー怪物度

2025.11.21 スポーツ -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ

2025.09.03 スポーツ -

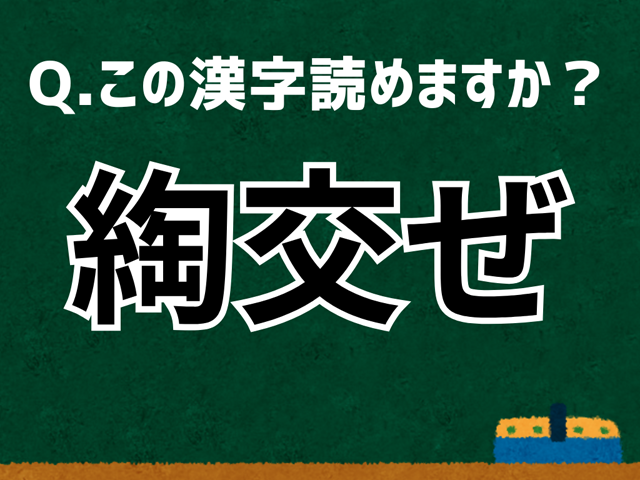

【難読漢字よもやま話】「綯交ぜ」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.21 エンタメ -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

巨人・阿部慎之助監督への“怨念”か…桑田真澄が新天地で画策する“古巣打倒”の復讐シナリオ

2025.12.21 スポーツ -

練習中にスマホいじり! 横浜DeNA東と山崎が怒りの告発、TBS時代へ逆戻りする“暗黒の兆し”

2025.12.20 スポーツ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

トヨタが高級車ブランド化で超富裕層を開拓

2025.12.21

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

横綱大の里も顔負け 新弟子“旭富士”のスーパー怪物度

2025.11.21 スポーツ -

坂本勇人“今季引退説”急浮上 巨人・新ショートの覚醒で世代交代へ

2025.09.03 スポーツ -

【難読漢字よもやま話】「綯交ぜ」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.21 エンタメ -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

巨人・阿部慎之助監督への“怨念”か…桑田真澄が新天地で画策する“古巣打倒”の復讐シナリオ

2025.12.21 スポーツ -

練習中にスマホいじり! 横浜DeNA東と山崎が怒りの告発、TBS時代へ逆戻りする“暗黒の兆し”

2025.12.20 スポーツ -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

トヨタが高級車ブランド化で超富裕層を開拓

2025.12.21