【難読漢字よもやま話】「阿る」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.10.21

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「阿る(おもねる)」の語源は、一説には仏教用語の「阿諛(あゆ)」から来ていると言われています。この言葉は相手の機嫌を取り、喜ばせることを意味する言葉です。これが転じて、人にへつらうことを言うようになったと考えられています。

また、漢字の由来については「阿」という漢字は「可」と、意味を表す「阝(こざとへん)」から構成されており、前者には「よい」「認める」といった意味があり、後者は「寄りかかる」「付き従う」といった意味合いを持ちます。

つまり「相手に寄りかかり、相手を良いと認める」というニュアンスを表しており、それが「へつらう」という意味につながったと考えられます。

【おもねるに関する豆知識】

●歴史的な有名例

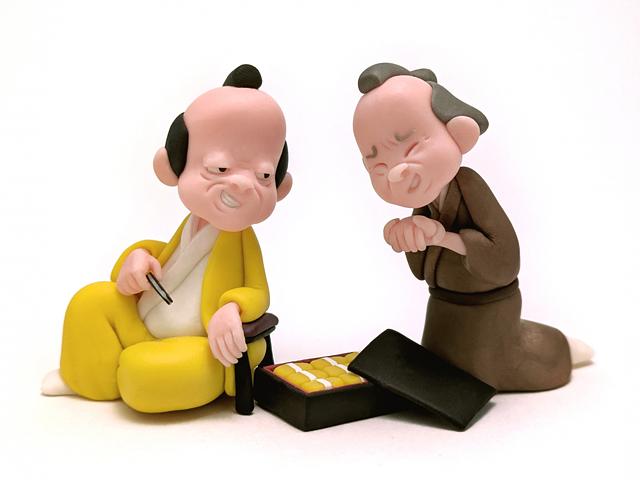

江戸時代の大名・徳川家康は、家臣たちから「おもねり」の対象として知られていました。家康の側近たちは彼の機嫌を取るためにさまざまな策を講じ、それが「家康の狸親父」イメージを生んだと言われています。

●「おもねる」行為の裏にある心理

「気遣い」や「配慮」とも似ていますが、これらは純粋に相手への思いやりが根底にあります。対して「おもねる」の裏にあるのは基本的に自己保身で、承認欲求、出世欲、あるいは相手への恐怖心などが存在します。まさに似て非なるものなのです。

●動物界にも存在する「おもねり」

チンパンジーなどの霊長類は、群れのリーダーに「おもねる」行動(毛づくろいや食べ物の分け前を譲る)を見せます。これは人間の「おもねる」と似ており、生物学で研究されています。

●負の影響

過度なおもねりは「イエスマン症候群」を引き起こし、創造性を阻害すると言われています。実際、企業研修で「おもねり」を避けるトレーニングが行われるほどです。

●現代は「おもねり」が花盛りかも?

SNS時代では「おもねる」が「いいね!」やリツイートで表現され、インフルエンサーへの「デジタルおもねり」が増えています。2020年代の新しいトレンドとして注目されています。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”

2026.02.02 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”

2026.02.02 芸能