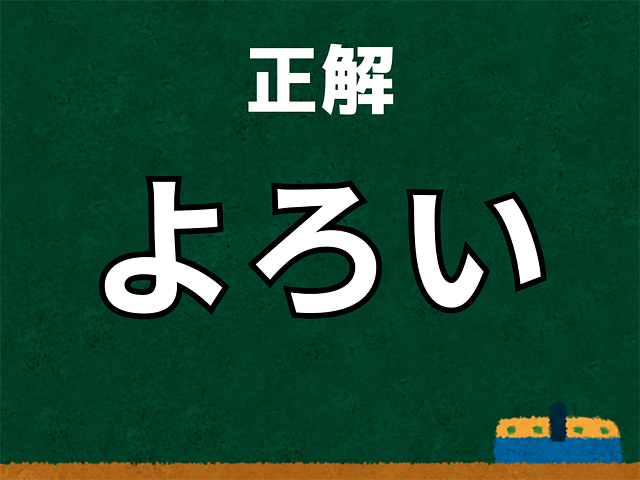

【難読漢字よもやま話】「鎧」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.10.16

エンタメ

【漢字の由来と語源】

鎧(よろい)は、武士が戦場で身を守るために着用した武具であり、その語源には諸説ありますが、有力なのは「よろふ(よろぶ)」という動詞に由来するという説です。「よろふ」は「身にまとう」「身を包む」という意味を持ち、それが名詞化したものが「よろい」になったと考えられています。

また「鎧」の部首である「金」は、金属製の武具であることを示しており、「豈(ガイ)は音を表すとともに、堅い殻で身を覆う様子を表していると言われています。

【よろいに関する豆知識】

●鎧は高価だった

騎士文化のあった中世ヨーロッパでは、鎧一式は現代の高級車に匹敵するほど高価でした。そのため、鎧を所有できたのは貴族や富裕な騎士に限られていました。また、日本の戦国時代でも鎧は高価だったため、貧しい雑兵は先祖代々の鎧を身に着けたり、戦場で亡くなった兵士から盗んだものを着用したりしていました。

●西洋の鎧は意外と動ける!

鎧は非常に重く、動きにくいと思われがちですが、実際には熟練した騎士は鎧を着用して走ったり、跳んだり、馬に乗ったり、アクロバティックな動きさえ可能でした。全身の重量が均等に分散されるよう設計されており、総重量も現代の兵士が背負う装備と大差ないこともありました(例:歩兵用の全身鎧で約20~30キロ)。

一方、日本の武士の甲冑の重さは種類や時代によって異なり、大鎧は20キロ以上、胴丸や腹巻は胴だけで5~10キロ程度、当世具足は10~15キロが一般的でした。そのため、戦国時代のフル装備の甲冑は50キロを超えるものもありました。

●トイレ事情は大変!

鎧を着たまま用を足すのは至難の業でした。特に西洋の全身を覆うプレートアーマーの場合、鎧の一部を外す必要がありました。戦場では命取りになりかねないため、簡易的な排泄口が付いた下着を着用したり、部分的に開閉できる構造になっていたりすることもありましたが、基本的には一度脱ぐのが普通でした。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

広瀬すず、横浜流星と急接近か 山﨑賢人と破局後の新恋人候補

2026.01.16 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

【深淵ホラー劇場:映画界が封印した『G級の神々』】#4 【召喚】アミカス復活! 黒い淑女メーガンがイギリスに戦慄を与える!

2026.01.13 エンタメ -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉

2022.08.17 芸能 -

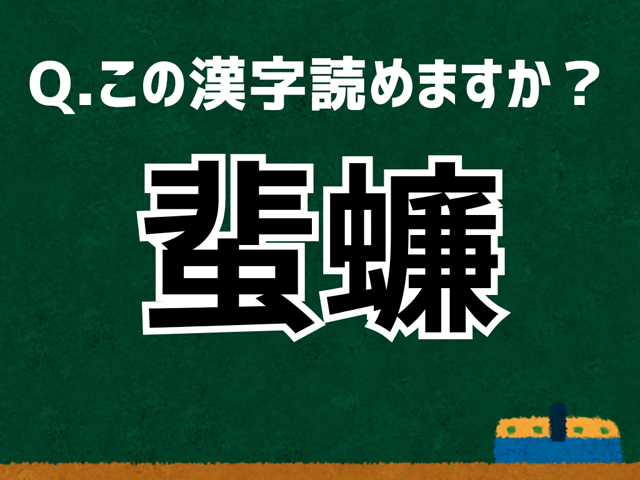

【難読漢字よもやま話】「蜚蠊」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.17 エンタメ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

永野芽郁が不倫騒動で違約金10億円! 事務所も激怒で“禁断の果実”解禁か

2026.01.15 芸能 -

広瀬すず、横浜流星と急接近か 山﨑賢人と破局後の新恋人候補

2026.01.16 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

【深淵ホラー劇場:映画界が封印した『G級の神々』】#4 【召喚】アミカス復活! 黒い淑女メーガンがイギリスに戦慄を与える!

2026.01.13 エンタメ -

知人女性への“性暴力“を認めたラブリ…「社会派インフルエンサー」という肩書の皮肉

2022.08.17 芸能 -

【難読漢字よもやま話】「蜚蠊」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2026.01.17 エンタメ