【難読漢字よもやま話】「鱈」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.10.13

エンタメ

【漢字の由来と語源】

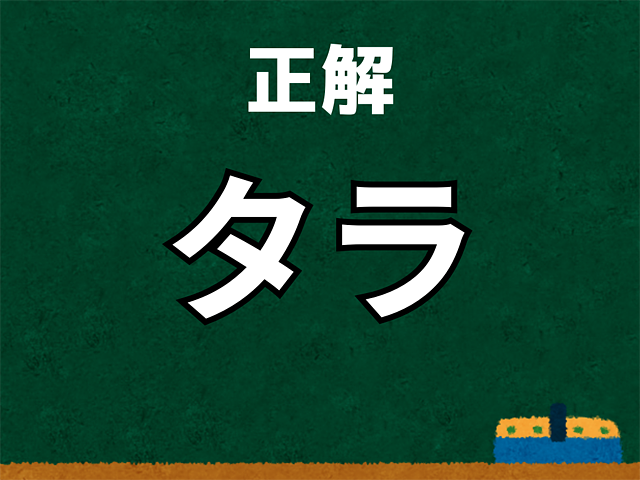

タラの語源には諸説ありますが、鱈は貪欲で何でもよく食べる魚であるため「たらふく(十分に、お腹いっぱい)」食べる様子から名付けられたという説が有力とされています。

また、漢字の由来には身が雪のように白いこと、雪の降る時期が最もおいしくなる旬であること、昔は雪の中に埋めて保存していたことなどの説があります。

【タラに関する豆知識】

●生息域は北極圏から南極圏まで

タラはとても広範囲に分布しており、北米北部からヨーロッパ、アジア、さらには南米沿岸にまで生息しています。

●驚くほどの大食漢

タラは非常に貪欲な魚で、甲殻類、イカ、小魚など口に入るものは何でも食べます。そのため、胃の中から驚くようなものが見つかることも少なくありません。

●タラは世界中で大人気!

スケソウダラの卵巣を塩漬けにした「たらこ」は日本だけでなく、実はロシアや北欧などでも広く食べられています。

また、私たちが普段口にする加工食品、例えばかまぼこ、ちくわ、フィッシュバーガーの白身魚フライの多くは、実はスケソウダラが原料として使われています。

●肝油の原料

タラの肝臓は、ビタミンAやビタミンDが豊富なため肝油の原料としても有名で、昔は子供たちが健康のためによくこの肝油を飲まされていました。

●日本は有数の消費国

日本は世界でも有数のタラ消費国です。鍋物、焼き物、揚げ物など、さまざまな調理法で食されています。

●居酒屋で人気の白子の正体は?

高級珍味として知られるタラの「白子」は、実はオスのタラの精巣です。クリーミーで濃厚な味わいが特徴で、冬の味覚としても人気があります。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

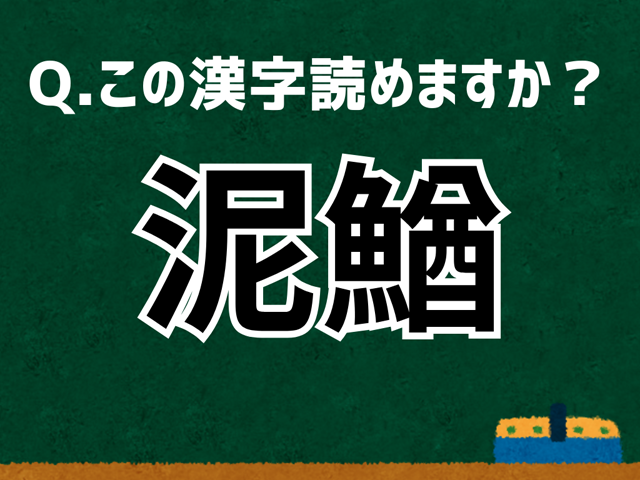

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18