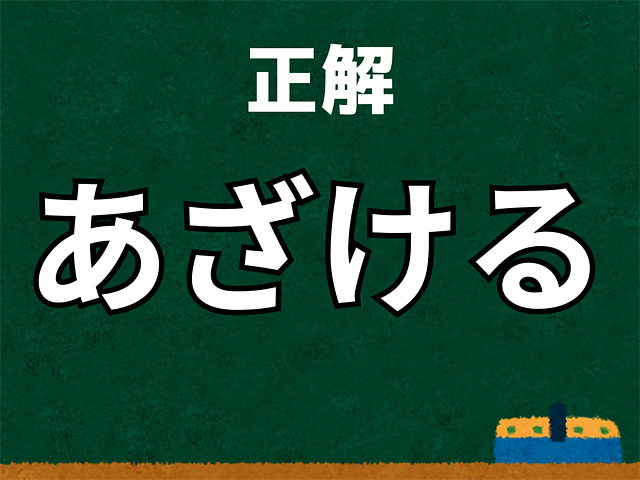

【難読漢字よもやま話】「嘲る」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.10.05

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「嘲る」は、平安時代にすでに使われていた言葉で、語源には以下のような説があります。

一つは人を欺く、馬鹿にするという意味の「欺る(あざる)」が変化したという説。もう一つは戯れる、からかうという意味の「戯る(あざる)」が変化したという説ですが、いずれにしても相手を軽く見て、からかったり、馬鹿にしたりする行為が語源にあると考えられます。

一方、漢字の由来については「嘲」の字の部首である「口」は口で言うことを表します。また、「朝」は日の出の光が草木を照らす様子を表し、明るく照らし出すという意味があります。

これらを組み合わせることで「明るみに出して、口で言う」という意味になり、人の欠点や弱点を口にして馬鹿にする、からかうという意味を表すようになりました。

【嘲るに関する豆知識】

●嘲るは人類の進化に貢献?

嘲ることは人類の進化において、社会的な階層や集団の結束を維持するために使われてきたと考えられています。強い者が弱い者を嘲ることで、優位性を示し、集団内の秩序を保つ役割があったという説があります。

●心理的なダメージ

嘲りを受けた時、脳は身体的な痛みを感じた時と似た領域が活性化することが研究で示されています。これは、嘲りが社会的なつながりを脅かすものとして、脳が危険信号を発していることを示唆しています。

そのため、自尊心を低下させ、不安やうつ病のリスクを高める可能性があります。特に、幼少期に継続的に嘲りを受けて育った場合、人格形成に深刻な影響を及ぼすことがあります。

●使い方次第では潤滑油に

嘲ることとユーモアは表裏一体の関係にあります。相手を傷つける意図がない共感的なユーモアは、人間関係を円滑にする効果がありますが、本来の嘲りは相手を傷つけ関係を悪化させる可能性があります。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

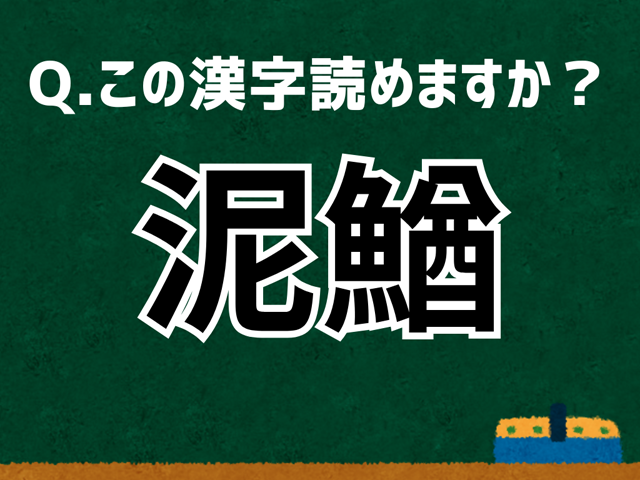

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18