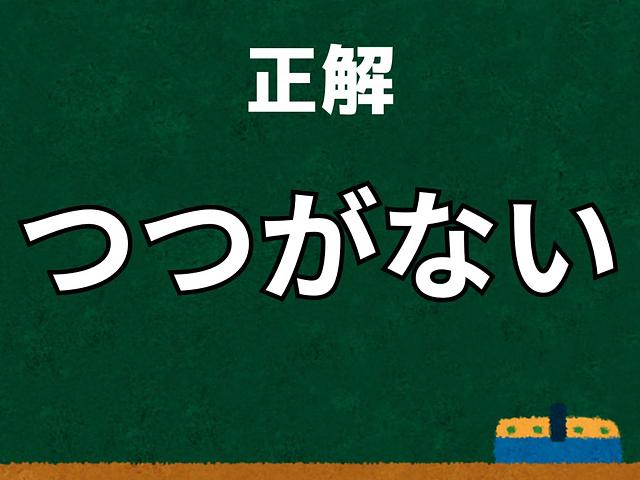

【難読漢字よもやま話】「恙無い」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.10.03

エンタメ

【漢字の由来と語源】

「恙無い」の語源は、元々「恙(つつが)」という言葉にあります。「恙」は、中国から伝わった言葉で、草むらに潜む虫(ツツガムシ)による病、またはその病気が原因で起こる熱病のことを指していました。

平安時代ごろから、手紙の挨拶状などで相手の健康を気遣う言葉として「恙」という言葉が使われるようになりました。相手に「恙(病気)はありませんか?」と尋ねる意味合いです。

その後、「恙」がない状態、つまり「恙無い」という言葉が「病気や災いがなく、無事である」という意味で使われるようになりました。

そのため、漢字もこの「恙」の字が長く使われてきたようです。

【恙無いにまつわるトリビア】

●実はツツガムシとはダニのこと!

「つつがない」の「つつ」は、もともとツツガムシというダニの一種を指す言葉でした。近年、ダニの恐ろしさが再注目されていますが、ツツガムシに刺されると発熱などの症状が出るため、無事でいることを祈る意味で「つつがない」が使われるようになったのです。

●平安時代の古典文学にも登場

『源氏物語』などの平安時代の古典文学にも「つつが」の用例が見られます。例えば「つつがなし」という形で使われ、当時から「病気や災いがない」という意味で認識されていたことが分かります。

●現代では「問題なく」の意味合いが強い

本来は健康状態を気遣う言葉でしたが、現代では広く「問題なく」「支障なく」という意味合いで使われることが多くなっています。

ちなみに、ビジネスメールなどで「つつがなく完了いたしました」のように使うと、業務が滞りなく完了したことを報告する、丁寧な表現になります。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

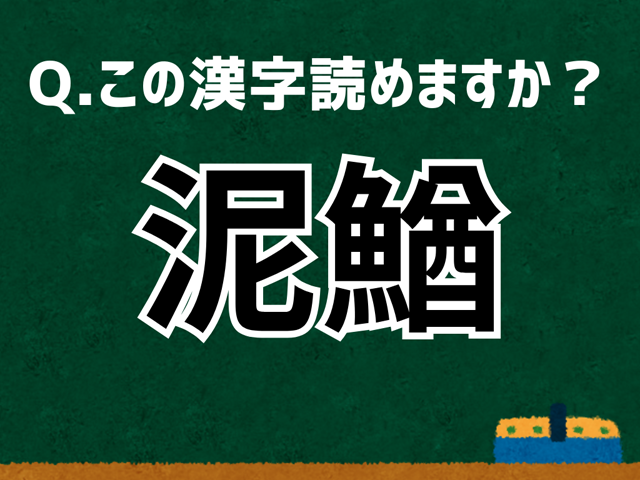

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

綾瀬はるか&ジェシーの結婚発表を阻む日本テレビの“非情な要請”

2026.01.17 芸能 -

「泥鰌」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.01.19 エンタメ -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

高市首相VS石破前首相 造反の狼煙を上げる「党内抗争」

2026.01.13 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能 -

元TOKIO松岡昌宏の「コンプラ違反では?」直言に日テレが練る『鉄腕!DASH!!』外しの極秘プラン

2025.12.11 芸能 -

勤務中はネットサーフィン、昼休みは2時間仮眠! 市役所を蝕む「仕事をしない課長」の優雅な日課

2026.01.18