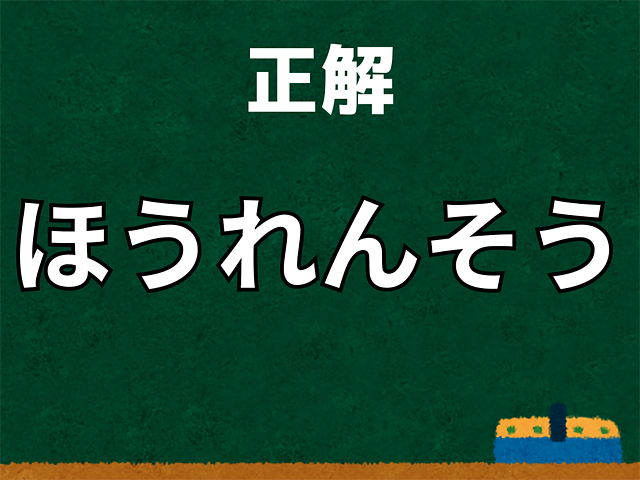

【難読漢字よもやま話】「菠薐草」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.09.29

エンタメ

【漢字の由来と語源】

中国語で「波斯(ポー スゥ)」はペルシャ(現在のイラン)を指し、「草(ツァオ)」は草を意味します。つまり、原産地である「ペルシャの草」という意味になります。

「菠薐」という字は、音を表すために当てられたと考えられますが、これが江戸時代初期に日本に伝来し、「ほうれんそう」と呼び名が変化し、広まったのです。

【栄養満点ほうれんそうのトリビア】

●ほうれんそうの底力

ほうれんそうは、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、鉄分、食物繊維など、さまざまな栄養素をバランス良く含んでいます。また、根元の赤い部分は、マンガンというミネラルが豊富で、甘みと旨みが凝縮されています。

●鉄分神話の真相

ただ、ほうれんそうが「鉄分の王様」というのは間違いです。一時期、ほうれんそうの缶詰を食べると超人的な力を発揮するアニメ『ポパイ』が人気を呼びましたが、これは研究者が鉄分の含有量を1桁間違えて発表したことが原因と言われています。実際は、他の野菜と比べて特別鉄分が多いわけではありません。

●冬のほうれんそうが甘い理由

寒さにさらされることで、ほうれん草は体内のデンプンを糖に変えて凍結を防ごうとします。そのため、冬に収穫される「ちぢみほうれん草」などは特に甘みが強く、栄養価も高いと言われています。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

『ゴッドタン』悪行暴露された元アイドルの女芸人は誰?ペットヒントに特定班動く

2022.12.17 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

日向坂46“空席祭り”が示した痛烈な現実 世代交代はなぜ進まないのか?

2025.10.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

世界的レゲエ歌手のジミー・クリフさんとたこ焼き屋で~島田洋七『お笑い“がばい”交遊録』

2023.12.06 芸能 -

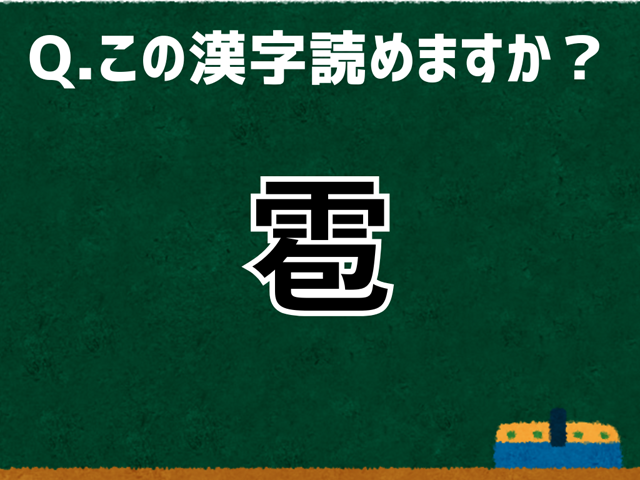

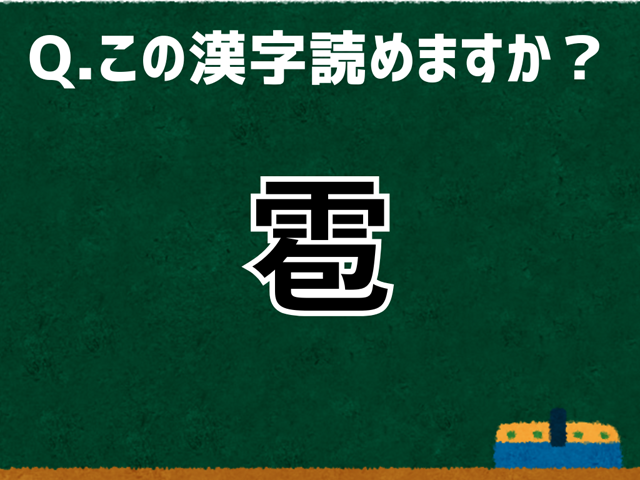

【難読漢字よもやま話】「雹」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.06 エンタメ -

東京23区の賃貸マンション家賃25万円時代へ 富裕層には40万円前後の物件が人気

2025.12.06 -

「野球選手に再挑戦の場を与えたい」アスリートの血糖値を解析してパフォーマンスを向上させる“血糖値おじさん”の大きな理念

2025.12.06 エンタメ -

阪神、外国人ショート加入で戦々恐々「リス虎ショー」勃発

2025.12.06 スポーツ

合わせて読みたい

-

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

『ゴッドタン』悪行暴露された元アイドルの女芸人は誰?ペットヒントに特定班動く

2022.12.17 芸能 -

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

日向坂46“空席祭り”が示した痛烈な現実 世代交代はなぜ進まないのか?

2025.10.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

世界的レゲエ歌手のジミー・クリフさんとたこ焼き屋で~島田洋七『お笑い“がばい”交遊録』

2023.12.06 芸能 -

【難読漢字よもやま話】「雹」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識

2025.12.06 エンタメ -

東京23区の賃貸マンション家賃25万円時代へ 富裕層には40万円前後の物件が人気

2025.12.06 -

「野球選手に再挑戦の場を与えたい」アスリートの血糖値を解析してパフォーマンスを向上させる“血糖値おじさん”の大きな理念

2025.12.06 エンタメ -

阪神、外国人ショート加入で戦々恐々「リス虎ショー」勃発

2025.12.06 スポーツ