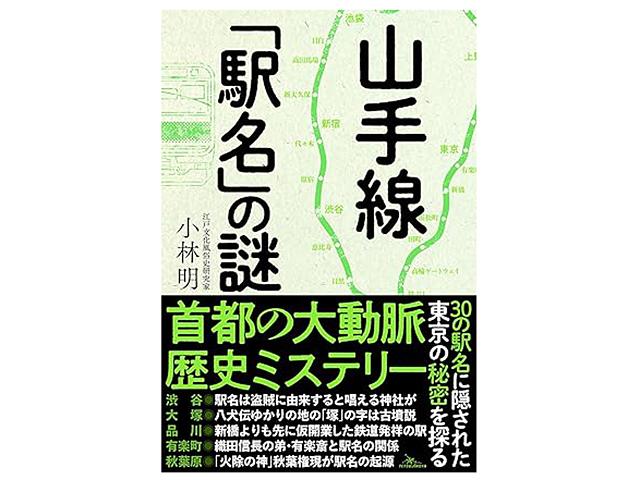

目黒、目白のほかに「目赤」「目青」「目黄」があった!? 山手線30駅名に隠された東京の秘密

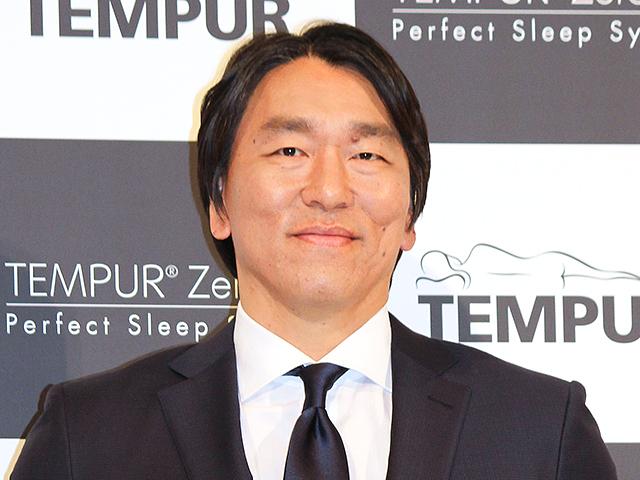

1964年、東京都生まれ。スイング・ジャーナル社、KKベストセラーズなど出版社の編集者を経て、2011年に独立。現在は編集プロダクション、株式会社ディラナダチ代表として『歴史人』(ABC アーク)などの編集を担当する。

有楽町は織田有楽斎が由来でない?

――もともと山手線の駅名には、諸説があったとか。

小林「駅名は周辺の『地名』から来ていますが、長い年月の間に地名が変化し、原型が分からなくなってしまうことが多いんです。

例えば『有楽町』は織田信長の弟の織田有楽斎に由来するというのが定説ですが、『浦が原』という湿地帯を起源とする説もあります。

有楽町界隈は、もともと日比谷入江という湿地帯で『浦が原』と呼ばれており、浦が原→有楽原→有楽町に転じた説の方が信ぴょう性は高いです。

そうした諸説から真相を探ったのが本書。でも、結局何が本当かは分からない駅名が多いから『謎』なんです」

――目黒、目白のほかに、目赤、目青、目黄があったとは驚きです。

小林「目黒と目白は江戸を守る不動明王を祭る目黒不動尊と、目白不動尊に由来するといわれますが、実は『目赤』『目青』『目黄』の不動尊もあり、5つの寺院が江戸を取り囲むように鎮座しています。

これを『江戸五色不動』といって、現在も健在。ただし、古い時代までさかのぼると、そもそも『目』は『馬』という文字だった可能性もあり、実際に目黒不動尊の由緒には『目黒とは“黒い目の馬”の意味かもしれない』との説が載っています」

【関連】猫に秘められた「意外な法則」服部円氏による『ネコは(ほぼ)液体である』 ほか

鉄道発祥駅は新橋にあらず!

――新駅「高輪ゲートウェイ」は賛否を呼びました。

小林「JRが新設の駅名を公募した例は『あしかがフラワーパーク』(栃木県足利市)がありますが、山手線の駅では初。公募結果は1位『高輪』、2位『芝浦』、3位『芝浜』で『高輪ゲートウェイ』は130位。何のための公募だったのか…。

なお高輪には江戸時代、『大木戸』といわれた関所があり、ゲートウェイはこの大木戸のこと。大木戸という伝統ある史跡をゲートウェイと横文字に変換してしまったことに対しても、批判は多いですね」

――興味深いエピソードのある駅を教えて下さい。

小林「新橋の駅名は文字通り『新しい橋』ですが、いつ、どこに架かった新しい橋だったかは知られていません。

17世紀初め、現在の新橋駅北側に建設されたのが新橋。明治32年には木製から鉄橋へ改架された堂々たる名所でしたが、昭和39年、首都高速を建設する際に取り壊され、橋の端にあった太い柱だけが銀座8丁目交差点脇に残っています。

『鉄道発祥の駅』とされていますが、実は品川の方が4カ月早く仮開業していることも意外と知られていないなど、山手線の駅には今も『謎』が多いんです」

(聞き手/程原ケン)

「週刊実話」10月2・9日号より

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

松井秀喜、ついに来季監督就任へ キャンプで見えた就任前倒しの“2つの予兆”

2026.02.08 スポーツ -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

日本政治“改革”の切り札!蝶野正洋が期待する女性政治家の「実現する力」

2026.02.08 -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

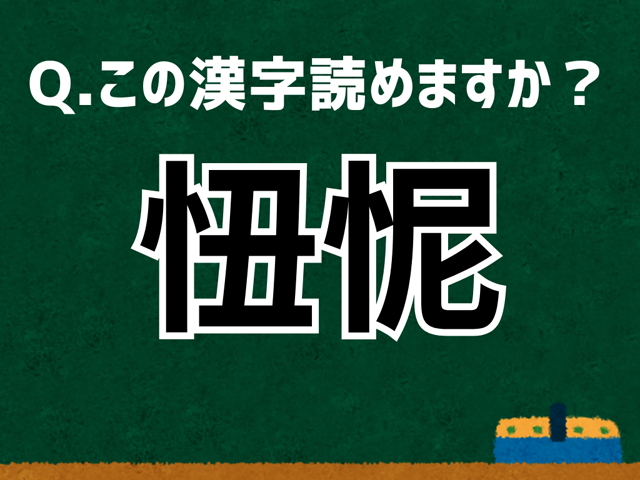

「忸怩」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.08 エンタメ -

浅野ゆう子、65歳の「異次元美脚」に衝撃!20代モデル凌駕のショートパンツ姿が“奇跡”すぎる

2026.02.08 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

松井秀喜、ついに来季監督就任へ キャンプで見えた就任前倒しの“2つの予兆”

2026.02.08 スポーツ -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

高市首相が打って出る「解散総選挙」全真相

2026.01.19 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

日本政治“改革”の切り札!蝶野正洋が期待する女性政治家の「実現する力」

2026.02.08 -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

「忸怩」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.08 エンタメ -

浅野ゆう子、65歳の「異次元美脚」に衝撃!20代モデル凌駕のショートパンツ姿が“奇跡”すぎる

2026.02.08 芸能