「官邸主導になってから日本経済は成長していない」森永卓郎さんが考えるキャリア官僚の人気が下がった理由

2025.08.16

「休まず、遅れず、働かず」が蔓延

もちろん官僚の長時間労働は、やりがいのある仕事とセットでなければならない。

政治家は戦略を決め、官僚はそれを実現する戦術を決める。それが、かつての政治家と官僚の関係だった。仕事を任せられていたから、官僚は睡眠時間を削ってでも、一生懸命に働いたのだ。

ところが、小泉純一郎政権の時代から官邸主導が強まり、細かな政策まで官邸が決めるようになった。その結果、官僚は官邸に言われるままに働くようになり、仕事がつまらなくなってしまったのだ。

その構造は、岸田文雄政権でも続いている。それどころか、むしろ強まっている。

防衛費と少子化予算の倍増に伴う増税、新型コロナの5類への移行、原発回帰など、官邸が具体的な政策を決めて、官僚はその後始末に追われている。

そして、とどのつまりがチャットGPTの活用だ。政府は国会答弁の作成で、対話型人工知能の活用を検討する方針を明らかにした。

国会答弁の作成で官僚の英知を集めるのではなく、それっぽい答弁ができればよいという考えは、官僚どころか国会審議まで馬鹿にしているとしか思えない。

私は、いまの日本が昔の社会主義国に似てきていると思う。官僚は権力者の顔色ばかりうかがって、自ら考えることをしない。民間よりもずっとよい処遇と利権を失いたくないからだ。

そして「休まず、遅れず、働かず」が蔓延する。そんなことをやっていたから、社会主義国の経済は駄目になっていった。

官邸主導になってから日本経済は成長していないが、これは偶然の一致と言えるのだろうか。

『森永卓郎 最後の提言』(小社刊)より

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

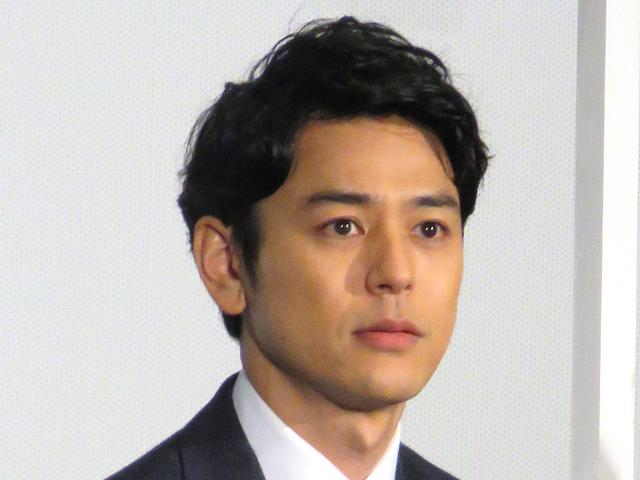

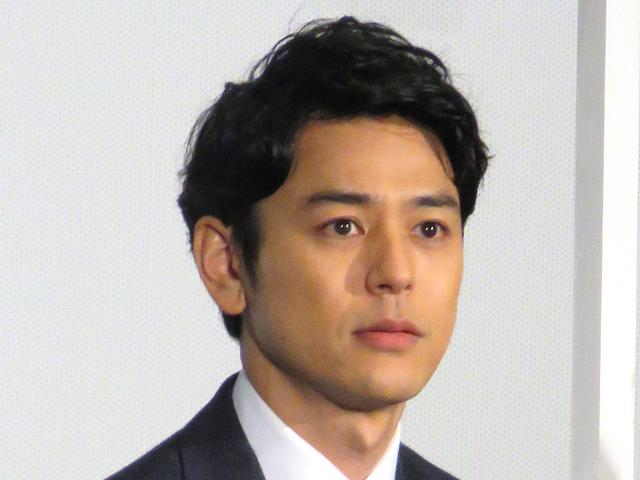

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

子供の水死が続発! 江戸を騒がせた「河童(カッパ)」目撃事件と塩漬けにされた遺骸の怪異

2026.01.09 エンタメ -

橋本環奈、深田恭子、あのちゃん…「メイド役が似合う芸能人ランキング」から編集部が夢見た“奇跡のメイド喫茶”最強メンバー

2026.01.08 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

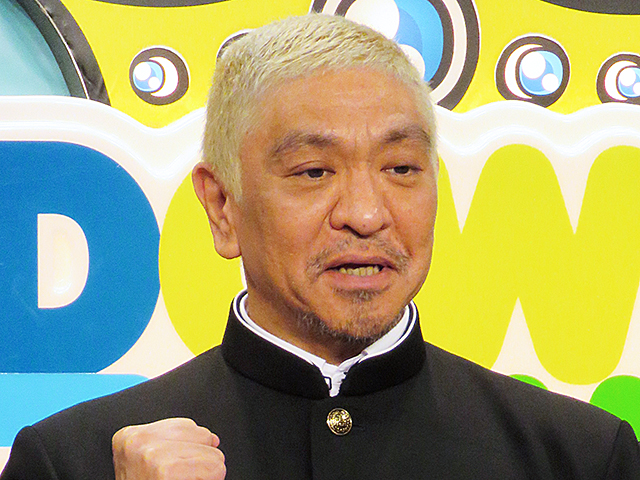

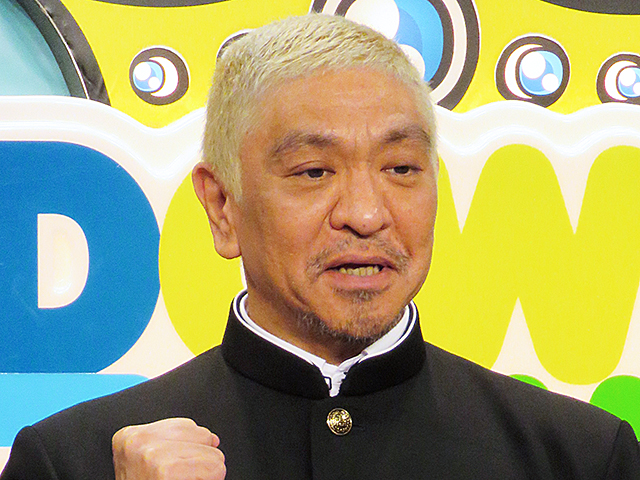

高須院長の「CM起用」バックアップで、2026年松本人志が地上波テレビに復帰の衝撃

2026.01.08 芸能 -

ロッテ退団の澤村拓一、巨人復帰か 球団が描く“88年組トリプル引退セレモニー”構想

2025.10.11 スポーツ -

有馬記念700億円超え!『ザ・ロイヤルファミリー』成功を受け各局が狙う「公営ギャンブルドラマ」の金脈

2026.01.09 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

子供の水死が続発! 江戸を騒がせた「河童(カッパ)」目撃事件と塩漬けにされた遺骸の怪異

2026.01.09 エンタメ -

橋本環奈、深田恭子、あのちゃん…「メイド役が似合う芸能人ランキング」から編集部が夢見た“奇跡のメイド喫茶”最強メンバー

2026.01.08 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

高須院長の「CM起用」バックアップで、2026年松本人志が地上波テレビに復帰の衝撃

2026.01.08 芸能 -

ロッテ退団の澤村拓一、巨人復帰か 球団が描く“88年組トリプル引退セレモニー”構想

2025.10.11 スポーツ -

有馬記念700億円超え!『ザ・ロイヤルファミリー』成功を受け各局が狙う「公営ギャンブルドラマ」の金脈

2026.01.09 芸能