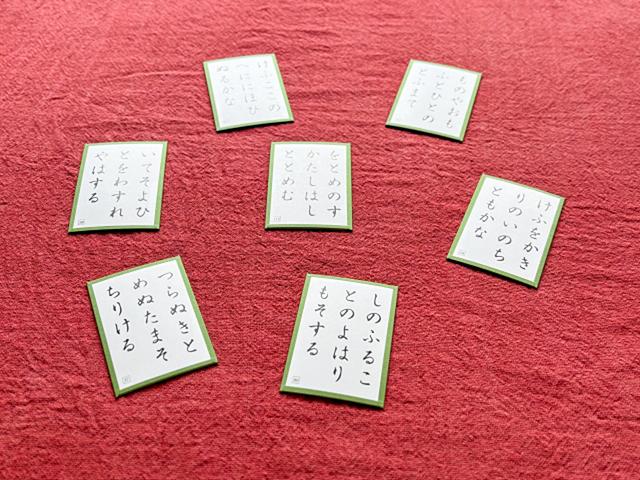

【夏ドラマ連動クイズ】『ちはやふる―めぐり―』で使用される百人一首が競技となったのはいつから?

2025.07.24

エンタメ

正解は江戸時代。

藤原定家が編纂したのは約1300年前の室町時代だが、このときには単に100首選んだだけで、かるたとなったのは江戸時代。庶民向けの娯楽として、和歌と絵札で大人子ども関係なく楽しめる遊びとして普及していきました。

ドラマのタイトルである「ちはやふる」は、百人一首の十七番、在原業平(ありわらのなりひら)の歌、「ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」に登場する神をたたえる枕詞です。

この歌は、奈良県の紅葉の名所として名高い龍田川の、息をのむような秋の情景を詠んだもので、意味は「荒々しい神々が活躍した神代でさえも、こんなことは聞いたことがない。龍田川が(川面いっぱいの紅葉によって)唐紅(濃い紅色)に染め上げられ、まるで水面をくくり染め(絞り染め)にしたかのように鮮やかだとは」。

唐紅は、当時中国(唐)から伝わった非常に濃く鮮やかな紅色のことだったと言われています。

- 1

- 2

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

長濱ねる、齊藤京子、平手友梨奈…欅坂系列グループOGのソロ活動に明暗クッキリ

2024.10.23 芸能 -

芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機

2026.02.12 芸能 -

【國澤一誠のゾッとする実話怪談】第二夜 生放送に映り込んだ“死を予言する女”――新宿アルタ前で目撃された緑のワンピースの怪異

2026.01.26 エンタメ -

【異常な幕引き】国分太一、日テレへの“平伏謝罪”に漂う“強烈な違和感” 「何への謝罪か」と批判集中

2026.02.12 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

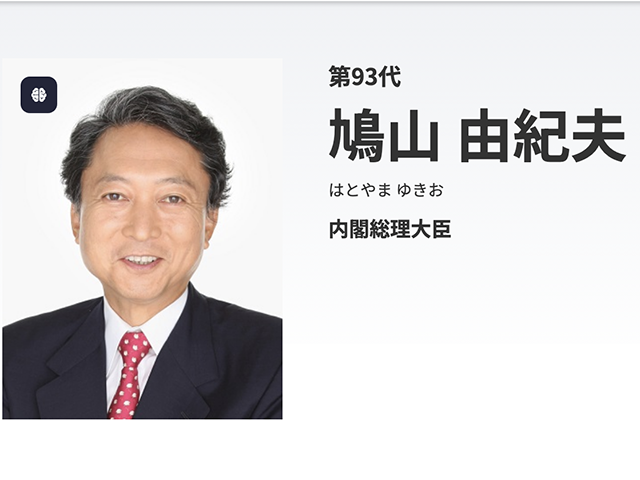

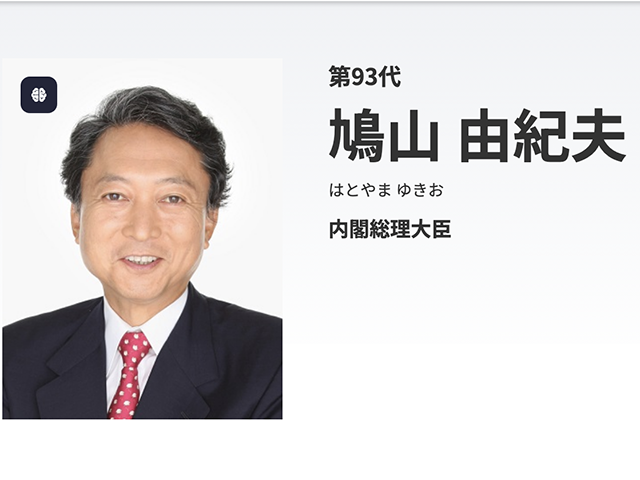

「政治を科学する男」はなぜつまずいたのか? 鳩山由紀夫の異色すぎるリーダーシップ

2026.02.12 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑

2025.06.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

小泉今日子「不倫公表」の衝撃! 自分に嘘をつけない丙午女の“魔性の生き様”

2026.01.14 芸能 -

長濱ねる、齊藤京子、平手友梨奈…欅坂系列グループOGのソロ活動に明暗クッキリ

2024.10.23 芸能 -

芸能界引退か 平手友梨奈に神尾楓珠との“電撃婚”で浮上する「起用メリット」喪失の危機

2026.02.12 芸能 -

【國澤一誠のゾッとする実話怪談】第二夜 生放送に映り込んだ“死を予言する女”――新宿アルタ前で目撃された緑のワンピースの怪異

2026.01.26 エンタメ -

【異常な幕引き】国分太一、日テレへの“平伏謝罪”に漂う“強烈な違和感” 「何への謝罪か」と批判集中

2026.02.12 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

「政治を科学する男」はなぜつまずいたのか? 鳩山由紀夫の異色すぎるリーダーシップ

2026.02.12 -

令和ロマン・髙比良くるまにオンラインカジノ虚偽疑惑

2025.06.14 芸能 -

有村架純、髙橋海人と2月強行婚か! 意味深ショットで結婚への執着を露わに

2026.01.11 芸能