気鋭の動物言語学者が解き明かした! シジュウカラが使っている言葉の秘密

2025.04.09

エンタメ

――鳥(の声)に興味を持ったきっかけは?

鈴木「もともと生き物が好きで、幼い頃は虫や魚、カエルなどを捕まえて飼っていました。小2の文集に『将来は生物学者になりたい』と書いたのですが、当時の僕にとって、野鳥は少し遠い存在でした。観察しようとしても木の高い所にいて、すぐに飛んで行ってしまいますからね。その認識が変わったのは高校生の頃、お年玉で双眼鏡を買ってからでした。双眼鏡を覗くと、求愛したり、餌を探したり、天敵から逃げたりと、自然の中を懸命に生きる鳥たちの世界があった。大学1年生の頃には「将来は鳥の研究をしよう」と思っていましたが、どんなテーマを研究すればよいのか分からなかった。そんなある日、シジュウカラが多様な声を出すことに不思議と興味を持ったんです」

【関連】日本初の“オバケ調査”を行う会社の代表が事故物件で起きた不可解な現象を書籍化 ほか

――シジュウカラの鳴き声にはどのような意味があるのでしょうか?

鈴木「古代ギリシャ時代から『言語を持つのは人間だけ』と考えられてきました。しかし、シジュウカラの場合は違っていた。天敵に出会ったとき、怖くて悲鳴を出す動物はたくさんいますが、シジュウカラはどんな敵が迫っているのかまで表現できるのです。ヘビが出たら『ジャージャー』、タカが飛んだら『ヒヒヒ』というように。しかも鳴き声の意味を理解して、ヘビやタカを探すのです」

他の動物も言葉を使っている可能性が大

――文章を作る力があるというのも驚きです。

鈴木「シジュウカラは『ピーツピ(警戒して)』と『ヂヂヂヂ(集まれ)』を組み合わせ、『ピーツピ・ヂヂヂヂ(警戒して・集まれ)』という文を作ることができるのです。語順が逆だと伝わらないから、文法のようなものも存在する。研究結果を論文にすると世界中の学者が驚きましたが、年がら年中シジュウカラを観察してきた僕にとっては、実は当たり前の結果でした」

――研究が評価され「動物言語学」の研究室を立ち上げました。今後どのような研究を行っていきますか?

鈴木「身近な野鳥のシジュウカラにも言葉があったのだから、他の動物もいろいろと会話しているのかもしれません。でも、僕一人ですべての動物を研究するのは無謀ですよね。そこで登場するのが『動物言語学』です。シジュウカラ語を調べた研究手法を応用すれば、他の動物の言語も解明できると思うんです。今後は研究室の学生や他大学の研究者にも協力を仰いで、さまざまな動物たちの言語を解明したいと考えています」

聞き手/程原ケン

「週刊実話」4月17日号より

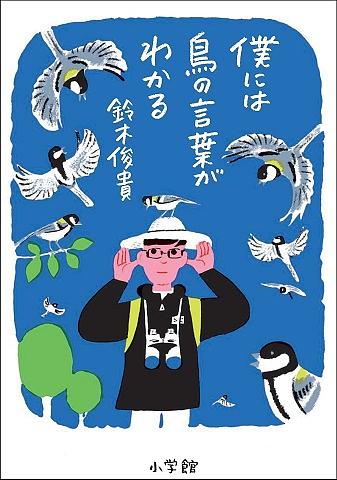

鈴木俊貴(すずき・としたか)

東京大学准教授。動物言語学者。1983年、東京都生まれ。日本学術振興会特別研究員SPD、京都大学白眉センター特定助教などを経て現職。シジュウカラに言語能力を発見し、動物たちの言葉を解き明かす新しい学問「動物言語学」を創設。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

川島海荷40代TBS局員との“手つなぎデート写真”の痛すぎる代償【美女たちの不倫履歴書42】

2024.01.04 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

「食べ物を他の物に例えるのは御法度やと思ってた」食レポのパイオニア・彦摩呂が名セリフ誕生秘話を明かす

2024.09.01 芸能 -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

三冠王・落合博満を驚愕放出! ロッテの台所事情に付け込み星野仙一が仕掛けた“衝撃トレード”

2026.02.04 スポーツ -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

川島海荷40代TBS局員との“手つなぎデート写真”の痛すぎる代償【美女たちの不倫履歴書42】

2024.01.04 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

「食べ物を他の物に例えるのは御法度やと思ってた」食レポのパイオニア・彦摩呂が名セリフ誕生秘話を明かす

2024.09.01 芸能 -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

三冠王・落合博満を驚愕放出! ロッテの台所事情に付け込み星野仙一が仕掛けた“衝撃トレード”

2026.02.04 スポーツ -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26