木村拓哉&工藤静香への忖度?絶賛されるKōki,初主演映画にネット民「ただでも観ない」

2022.01.18

芸能

工藤静香と木村拓哉の次女でモデルのKōki,が女優デビューした初主演映画『牛首村(うしくびむら)』の公開が2月18日に迫っている。

https://www.youtube.com/watch?v=g3bJl96P3is&t=30s

1月5日には都内で完成報告会見が行われ、監督や共演者から「一人二役」を演じたKōki,への称賛が相次いだ。

【関連】工藤静香“後継者”は次女Kōki,!? 料理写真が話題「まるで生ゴミ…」ほか

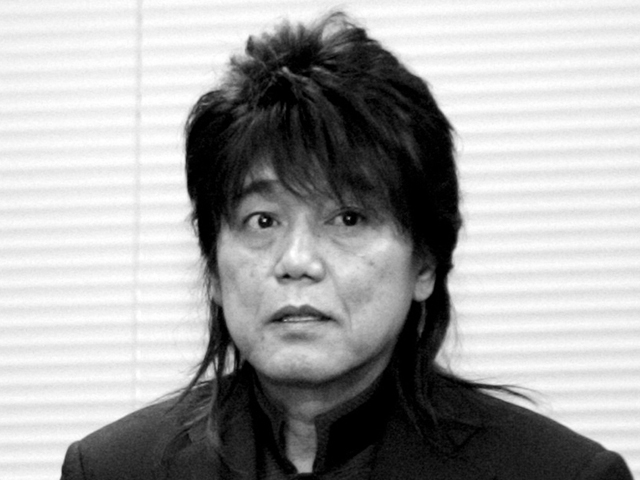

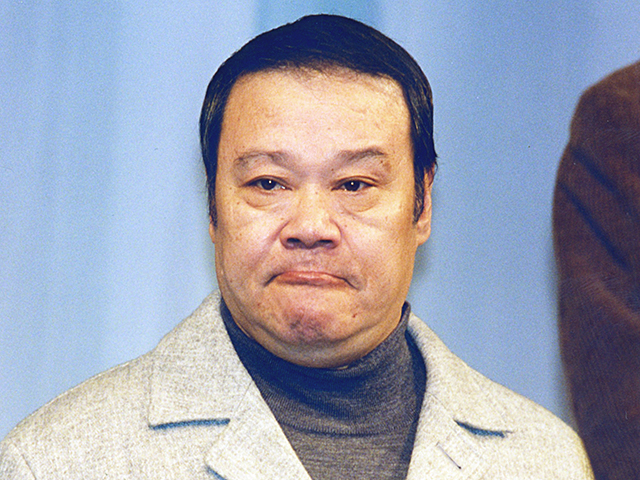

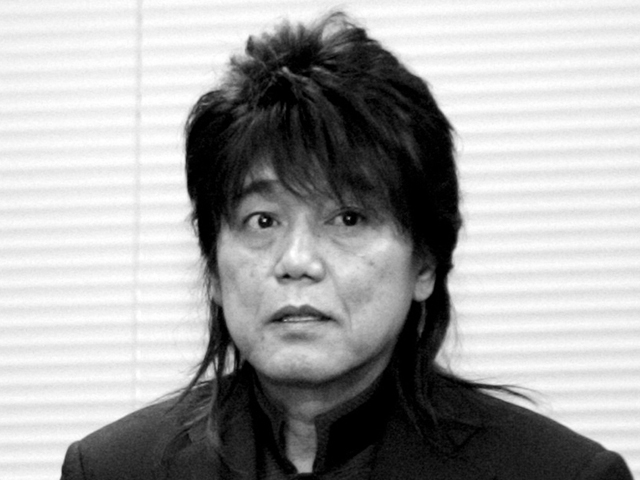

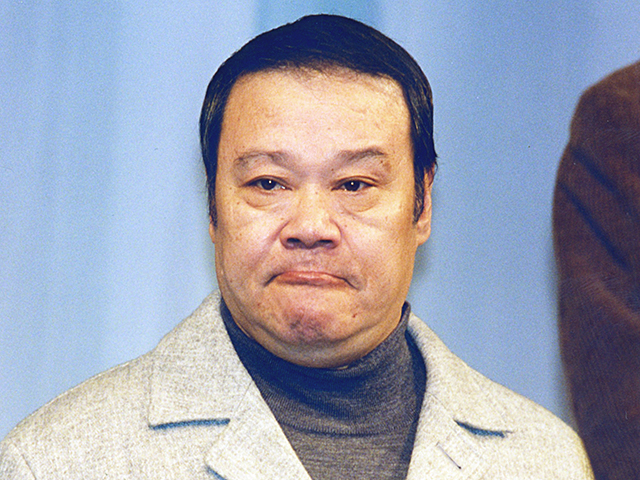

『呪怨』シリーズなどのヒットで知られる清水崇監督は、「Kōki,さんの役は、普通は一生出くわさないような役なのに、まじめさとストイックさが見えて、見事に演じてくれました」とベタ褒め。「監督としてもKōki,という〝得体の知れない逸材を与えられたチャンス〟は、挑戦であり財産になった」と、デビューしたての新人女優に対する評価というより、工藤静香とキムタクへの忖度としか思えないコメントを残した。

仮面ライダー俳優の高橋文哉、『3年A組ー今から皆さんは、人質ですー』で存在感を示した萩原利久も、Kōki,が演じた「一人二役」の難しさを強調。2つの人格を演じ分ける際、「まとうオーラが変わっていた」(高橋)などと絶賛していたが…。

「宣伝商品としては大成功」

案の定、ネットには白けた声ばかり。《共演者が批判出来ないでしょ》同作へのKōki,の主演が決まった当初、「ホラーだから叫んでいればいい。演技素人には最適なデビュー作」といった批判も噴出していたが、こうした〝雑音〟を自らの演技力で払拭できているのかーー公開が待ち遠しい。《そこまで太鼓判押すなら観てやろうじゃんという気持ちすら起きない》

《申し訳ないけど、この映画にお金を払う気にはなれない。ただでも観ないかな》

《どのくらい台詞があったのかな? 演技経験なしでいきなりの主役。しかも二役を演じるってなかなか大変だよね。なのに本人は楽しかったって余裕ぶちかまし。演技力が楽しみですね~。まぁ観ないけど》

《映画としての価値はないですが、宣伝商品としては大成功ですよね。犬鳴村も樹海村もここまでニュースに取り上げてもらえませんでしたもんね。製作者、出演者、お互いウィンウィンは立派なビジネスです》【《》内はすべて原文ママ・以下同】

合わせて読みたい

-

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

「俺とは恋人…いや夫婦だった」ジャニー喜多川氏の性加害を最初に告発したフォーリーブス・北公次の“恨み節”

2024.09.28 芸能 -

『ONE PIECE』作者・尾田栄一郎氏が“生成AI”をめぐって炎上「この発言はさすがにまずい」

2024.10.16 芸能 -

“石破総理”誕生ならプロ野球が「4リーグ24球団」になる!?

2024.09.09 スポーツ -

地上波放送禁止!? 西田敏行さん主演の映画『釣りバカ日誌』が金曜ロードショーで放送されなかったワケ

2024.10.19 芸能 -

Snow Manファンが旧ジャニーズの先輩タレントに八つ当たり!「懐狭い」「言う必要ない」

2024.10.22 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝

2024.10.20 芸能 -

女優/杉本彩インタビュー〜永遠の“エロスの伝道師”に夫からの指摘が!?〜

2023.08.29 芸能 -

いまや就業者4万人! 外国人ヘルパーらが指摘する「ここが変だよ、日本の介護!」

2024.10.21 -

有働由美子の新番組『有働Times』に関係者は青い顔…『withMUSIC』にも来春打ち切り説浮上

2024.10.21 芸能

合わせて読みたい

-

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

「俺とは恋人…いや夫婦だった」ジャニー喜多川氏の性加害を最初に告発したフォーリーブス・北公次の“恨み節”

2024.09.28 芸能 -

『ONE PIECE』作者・尾田栄一郎氏が“生成AI”をめぐって炎上「この発言はさすがにまずい」

2024.10.16 芸能 -

“石破総理”誕生ならプロ野球が「4リーグ24球団」になる!?

2024.09.09 スポーツ -

地上波放送禁止!? 西田敏行さん主演の映画『釣りバカ日誌』が金曜ロードショーで放送されなかったワケ

2024.10.19 芸能 -

Snow Manファンが旧ジャニーズの先輩タレントに八つ当たり!「懐狭い」「言う必要ない」

2024.10.22 芸能 -

「私は選ばれたのだ」超高級クラブホステスからインドネシア大統領夫人に上り詰めたデヴィ・スカルノの武勇伝

2024.10.20 芸能 -

女優/杉本彩インタビュー〜永遠の“エロスの伝道師”に夫からの指摘が!?〜

2023.08.29 芸能 -

いまや就業者4万人! 外国人ヘルパーらが指摘する「ここが変だよ、日本の介護!」

2024.10.21 -

有働由美子の新番組『有働Times』に関係者は青い顔…『withMUSIC』にも来春打ち切り説浮上

2024.10.21 芸能