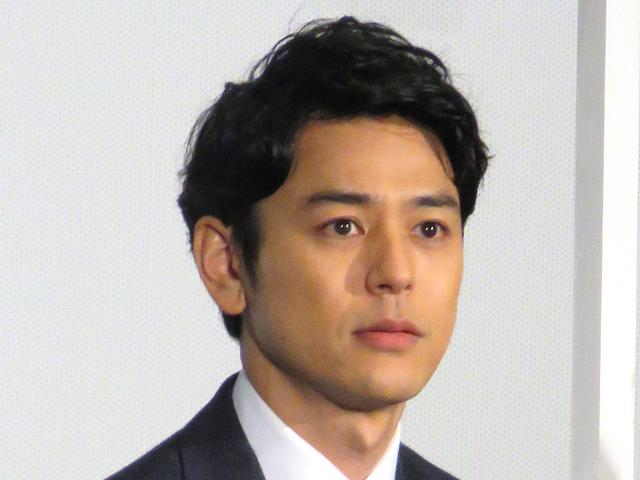

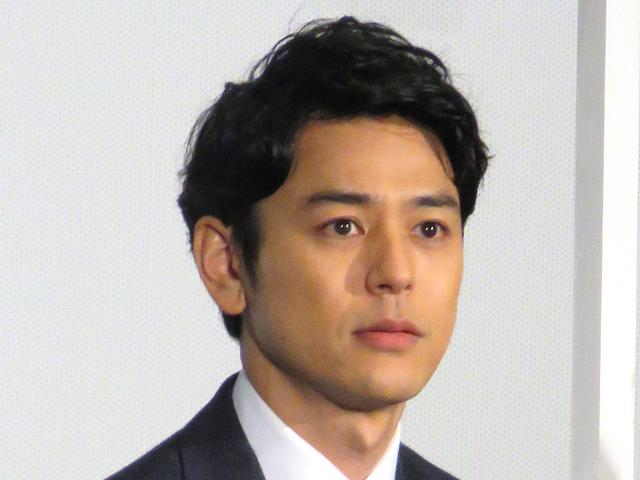

平松伸二独占インタビュー〜ジャンプ黄金期を支えた漫画家にして今も現役!〜

「週刊少年ジャンプ」の黄金期を支えた人気漫画家の平松伸二先生を直撃。「ドーベルマン刑事」「ブラック・エンジェルズ」「どす恋ジゴロ」などデビュー50周年を迎えても、なおペンの勢いは衰えず。漫画の執筆でお忙しい中、創作秘話を語っていただきました!

※※※※※※※※※※※※※※

――プロの漫画家になって50年以上とのことですが、デビュー前から今に行き着くまでのお話を改めて教えてください。

平松 岡山県の高梁市ってところの出身なんですが、育ったのは山奥で、町に出るまですごく遠くて。行き帰りで何時間もかかるんですよ。兄に頼んだり、自分で行ったり、小遣いで1冊ずつ漫画を買って帰って来てまして。

【関連】インタビュー “孤高の天才”お笑い芸人・板尾創路~天才的“大喜利王”と呼ばれるまで~ほか

――どういう漫画をお読みだったんでしょうか?

平松 その当時は川崎のぼる先生の『巨人の星』、ちばてつや先生の『あしたのジョー』、本宮ひろ志先生の『男一匹ガキ大将』をよく読んでました。

――どの作品も熱量がすごいですよね。

平松 ええ、僕の原点。バイブルです。

――平松先生の作品を読むと、分かる気がします。それにしても町まで遠いとなると、当時は漫画を描くのも大変でしたでしょう。

平松 紙とペンが必要ですからね。それを手に入れるのも大変でした。

――そういう苦労もありながら、高校生の頃に漫画家デビューしたそうですね。

平松 そうですね。読み切りなんですが、高校時代に『週刊少年ジャンプ』に載りました。高校1年生のときで16歳でしたね。

――若すぎて驚きます。それで上京したのですか?

平松 上京は高校を卒業してからです。それで、中島徳博先生のアシスタントになりました。

――おお、あの『アストロ球団』を描いていた中島先生ですね!

平松 その担当が後藤広喜さん(後の週刊少年ジャンプ編集長)で。

ひたすら毎日、ただ線を引く…

――後藤さんといえば、担当した漫画家さんが次々と大ヒットを飛ばしたという伝説の編集者ですね。平松 僕の『ドーベルマン刑事』も、後藤さんに担当してもらいました。

――ここで改めて、平松先生の連載デビュー作である『ドーベルマン刑事』についてお聞きします。初期は絵のタッチが荒々しいというか、太い線という感じだったと思いますが、連載の間にどんな変化があったのでしょうか?

平松 『ドーベルマン刑事』の後半ですよね。実は腱鞘炎をやっちゃって、あまり太い線が引けなくなったっていうか。グッと力を入れられなくて、だからそのときに今のイメージが、確立されてきたようなところはありますね。

――先生が尊敬する方々の線もそれぞれ魅力がありますが、やはり影響はありましたか?

平松 僕が一番意識しているのはシャープな線を描くこと。それを心がけていますね。例えば、ちばてつや先生はすごく温かい線じゃないですか。イメージ的に丸い感じの。僕の場合は本当に、もうスピード線だったらシャー、ピーンと跳ねるような感じで、とがってるから。人物の絵自体もシャープな線っていうのを意識していました。

――かなりの技術が必要だと分かります。

平松 アシスタントでうちに入ってきたら、まず線の練習をしてもらって、ひたすら毎日、ただ線を引くという。背景についてもビルなんか、本当にコンクリートの冷たい感じを出してもらうようにしてましたね。そうしないと、ほんわかしちゃうから(苦笑)。

――平松先生の作品といえば線がシャープなことに加えて、グラデーションがきれいだなぁと。

平松 色を塗るときかな? あれはブラシ吹いてる。色塗りに関しては『ドーベルマン刑事』のときに、2代目担当の鳥嶋(和彦)さんが後ろから「平松くんは色塗らないほうがいいんじゃない」と言うんで、それでカチンときて。そこのあたりからもう全部アシスタントに任せてる(苦笑)。

――鳥嶋さんって、あの有名な『Dr.マシリト』ですよね?

平松 僕の色塗りは結構粗いんですよ。そんなに丁寧に塗らない。例えばジャンプの表紙とか、色塗りが確かに粗いというか、濃い感じ。昔、自分が読んでいた漫画の影響が、もろに出ているんだろうなって。

点が線になり話が完成する

――現在はリイド社の『コミック乱』に『大江戸ブラック・エンジェルズ』を描かれています。どんなストーリーなんでしょうか?平松 20代の頃にジャンプで描いた『ブラック・エンジェルズ』は、実は『必殺仕置人』の現代版なんですけれども、それを今度は江戸時代に持ってきて、活躍させるという話です。

――時代劇雑誌での連載ですからね。

平松 仕事的にはそれに一番力を入れていますね。漫画家だから一本描いていたら、もうそれだけでいいかと。それ以外にやるのはなかなか大変でね。

――ストーリー漫画はページ数も多くて大変ですよね。

平松 コミック乱は月刊誌なんですけど、僕の場合は2カ月に1回、36ページなんで、若い頃と比べると、そんなに仕事してるという感じではないですね。

――平松先生は少年ジャンプ黄金期の売れっ子漫画家ですから、当時と比較したらそうかもしれませんが、今でも現役で描いてらっしゃるのは素晴らしいことです。『ブラック・エンジェルズ』は1981年スタートの作品ですが、連載中の『大江戸ブラック・エンジェルズ』は古くからの読者層が中心なんでしょうか?

平松 かつて『ブラック・エンジェルズ』を読んでくれた人たちのうち、僕が今、『大江戸ブラック・エンジェルズ』を描いてると知っているのは、たぶん数%しかいないんじゃないかと思います。読者はだいぶ変わってると思いますね。

――そうなんですか? となると想定してる読者層は違うんですね。

平松 今回の話は江戸時代なので、現代とはちょっと違います。テレビの地上波でもなかなか時代劇をやらなくなってますね。BSではやっているので割と見ていますけど、そうすると江戸時代はこうだったんだって、いろいろな発見があるので、そのあたりを勉強しながら見ています。

――先生はどういうところに、江戸時代を感じるのでしょうか?

平松 僕はアナログ人間なので、デジタルが苦手なんですよ。いろんな情報を得るにしても、今の人たちはパソコンでパーってやって、情報を探ったりするじゃないですか。でも、江戸時代だと何か探るときに、天井裏に忍び込んだり、縁の下に潜り込んで聞き耳を立てたりしますよね。そのほうが僕的に、すごい分かりやすいんです。

――連載中の『大江戸ブラック・エンジェルズ』は最新刊で4巻目ですね。

平松 ええ、最初の頃は36ページで1話完結が多かったんですけど、だんだん前編、後編とかになってきて、最新刊では5話で一つの話みたいな感じになっています。だんだん伸びてくるんですよね。その長い話は最初から全部できているわけじゃなく、いろんな事件を最初に配置しておくんですよ。頭の中でごちゃごちゃしながらも、何とかまとまるなっていうのができたら始めて、そこからネームに入っていく感じです。

――これとこれ、ちょっとつながらないな、みたいなことはあるんでしょうか?

平松 なんとかつながるようにすると、不思議なことにつながるんですよ(笑)。最初の段階でつながる感じがあって、配置していって入れ替えるとか。先にストーリーがあるわけじゃなくて、場面、場面で、これ面白いなっていうアイデアがいくつか浮かんできて、それをつなげていって、うまくストーリーになるという。点が線になる。その線が見えると、結構、長い話になりますね。

何事にもチャレンジが大事

――話は変わりますが、ご自身の作品の中で好きな漫画といえば何でしょうか?平松 『どす恋ジゴロ』と『そしてボクは外道マンになる』かな。

――『外道マン』は自伝的漫画ですね。ジャンプの漫画家さんや、いろいろな編集者が出てきて面白かったです。

平松 『どす恋ジゴロ』の話は、うちの奥さん(安江うにさん)も漫画を描いているので、ちょっと思いつきでプロットみたいなものを描いたんですよ。イケメンのお相撲さんがいて、不幸になって艶をなくした女の人と一夜を共にして、その女の人が艶を取り戻し、人生をやり直して明るく生きていくっていう。僕もちょっと(漫画で)人を殺しすぎて疲れちゃったから(笑)、たまにはこういうのを描いてみようって。

――相撲甚句とか天才だなあって思いました。

平松 ネームができて編集部に見せたら、「面白いからやってみよう」となりました。

――ちなみに漫画家になれる人は、どんなタイプでしょうか?

平松 絵が上手なのは一つの条件なんですけども、別に絵が下手でもなれますからね。味がある絵ってあるじゃないですか。みんなが「平松さんの仕事を見ていると大変だからやめようかな」とか言うわけですよ。「簡単な絵で4コマとかってあるじゃん。なんでそっちのほうをやらないの」って言うんですよ。でも、アシスタントさんにも言うんだけど、「わざわざ地方から上京して漫画家を目指して、僕のところで働いて、1回もチャレンジしないでなんでやめんの。劇画が大変そうなら、もっと簡単な絵で雑誌に載ってるのあるじゃないか」と。

――平松先生のような漫画家の現場にいるってことが、まずラッキーだなって思います。

平松 1回くらい編集部に作品を持って行くことをなぜしないのかなって。何もやらないで終わるよりね。だから、何事もチャレンジすることだよね。何が受けるか、ますます分からない時代ですし。

――人生の勉強をさせていただきました。ありがとうございました。

(取材・撮影/いしかわまさゆき

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

有馬記念700億円超え!『ザ・ロイヤルファミリー』成功を受け各局が狙う「公営ギャンブルドラマ」の金脈

2026.01.09 芸能 -

普通のオジさんが“ギャラ飲み美女”とどこまでデキるか!? 取材班が決死の実証潜入レポート

2025.09.27 -

子供の水死が続発! 江戸を騒がせた「河童(カッパ)」目撃事件と塩漬けにされた遺骸の怪異

2026.01.09 エンタメ -

2026年日本が「資源大国」へ大転換! 高市首相肝煎りの「核融合発電」と「天然ガス100年分」が実用化へ

2026.01.09 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

春風亭一花、落語界タブーの同業者結婚を振り返る「中学生のデートみたいでした(笑)」

2025.05.07 芸能 -

橋本環奈、深田恭子、あのちゃん…「メイド役が似合う芸能人ランキング」から編集部が夢見た“奇跡のメイド喫茶”最強メンバー

2026.01.08 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

長濱ねる結婚か 8年ぶりセクシー写真集のウラに見え隠れする魂胆

2025.07.17 芸能 -

有馬記念700億円超え!『ザ・ロイヤルファミリー』成功を受け各局が狙う「公営ギャンブルドラマ」の金脈

2026.01.09 芸能 -

普通のオジさんが“ギャラ飲み美女”とどこまでデキるか!? 取材班が決死の実証潜入レポート

2025.09.27 -

子供の水死が続発! 江戸を騒がせた「河童(カッパ)」目撃事件と塩漬けにされた遺骸の怪異

2026.01.09 エンタメ -

2026年日本が「資源大国」へ大転換! 高市首相肝煎りの「核融合発電」と「天然ガス100年分」が実用化へ

2026.01.09 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

春風亭一花、落語界タブーの同業者結婚を振り返る「中学生のデートみたいでした(笑)」

2025.05.07 芸能 -

橋本環奈、深田恭子、あのちゃん…「メイド役が似合う芸能人ランキング」から編集部が夢見た“奇跡のメイド喫茶”最強メンバー

2026.01.08 芸能