『性産業“裏”偉人伝』第19回/タイの色街ガイド~ノンフィクションライター・八木澤高明

取材でまずお世話になったのが、バンコク在住の日本人男性Fさんだった。観光ビザで現地に暮らし、私のような取材者が来タイすると、バンコクを中心に各地の色街を案内してくれた。

異国の色街遊びに、現地のガイドは欠かせない。だがFさんは、タイ料理は大の苦手で、取材に出ると必ず日本食を出す、大してうまくもない現地の食堂に入った。彼のように観光ビザで仕事をすることは当然違法で、危なっかしい生き方をしている人だった。

東南アジアには戦前から「南洋浪人」と呼ばれ、日本を飛び出し、彼の地でたくましく生きる日本人たちが少なからずいた。Fさんもそんな浪人の系譜を受け継ぐ一人だったと私は思う。

リスクを背負い、自由気ままにバンコクの風を浴びながら、現地で暮らす彼の姿をうらやましく思ったこともあった。私は結局バンコクに移り住むことはなかったが、人並みには色街で遊んだ。

バンコクで夜遊びの日本人ガイドといえば、ついつい男性を想像してしまうが、その歴史を紐解くと、1980年代から本格的に始まった日本人買春ツアーのガイドの先駆けとなったのは、実は女性だった。

私が紹介された恵子さんは、色街とは相容れない雰囲気を持った、柔和で落ち着いた印象の女性だった。彼女はバンコクに暮らして30年以上、現在はコンドミニアムに暮らしていた。

「それこそ休みなしで働いたわよ。次から次へとお客さんが来てね。日本が寒い2月は、本当に忙しかった。今じゃそんな時代は夢のようですけどね」

そもそも日本人女性がガイドとして働いていたのは、彼女たちがタイ人の男性と結婚して、タイ国籍を取得していたからだった。タイでガイドとして働くには、タイ国籍を持つことが必須だった。

「今は数人から10人ぐらいのグループで、しかも安いパックツアーで来るお客さんがほとんどですね。ガイドの仕事はどんどん減っていますよ。それこそ私が仕事を始めた30年以上前は企業の接待旅行のお客さんばかりで、男性しかいませんでした。もちろん、目的は女で、人数も30人から50人、観光バス1〜2台で女の子のいる店を回るんです。当時は景気が良かったから、みんなバンバンお金を使いましたよ」

女にハマり沈んでいく男たちは数限りなかった。

「ありがちな話ですけど、中にはタイ人の女の子にハマッちゃって、彼女に会う理由を作るために会社まで立ちあげた人もいます。その人はすぐに女の子に車を買ってあげて、1年間で3000万円ぐらい貢いだんですよ。結局、女の子に逃げられて、そんなにお金を注ぎ込んじゃったもんだから日本の会社も傾いて、『困った、困った』なんて言っているうちに、コロッと死んじゃったんです」

さまざまな悲劇や喜劇を、彼女は目にしてきたのだった。

女と歓楽街と米兵との狂騒曲

恵子さんがガイドを始めたのは、ベトナム戦争が終結する前夜のことだった。当時は米兵たちも、今とは比べものにならないほど元気だったという。バンコクから車で1時間ほどの場所に位置する巨大歓楽街のパタヤは、ベトナムの戦場から休暇で訪れる米兵で溢れていた。

「パタヤには米軍の空母やら軍艦が何隻も泊まってね、街は大騒ぎだったのよ。パタヤの店だけじゃ足りないから、バスを出してバンコクのパッポンに米兵たちを送り込んだのよ」

ちなみにパッポンは、ベトナム戦争当時、これまた戦地から休暇で訪れた米兵向けに作られた歓楽街である。明日をも知れぬ兵士たちは束の間の休息を取る間、ゴーゴーバーなどに足を運び荒ぶる血を鎮めるために女性たちを求めたのだった。

米兵たちのタイにおける狂騒曲は、サイゴンの陥落とともに、突然終わりを告げた。そこで困るのは、観光産業に依存していたタイ政府であり、売春を生業としていた女性たちだった。

祖国へ帰った米兵たちの代わりに、この国の売春における新たな主人公となったのが、ドイツ人や日本人の観光客だったのである。日本人観光客の受け皿として、米兵たちで賑わったパッポンからすぐ近くに日本人クラブが立ち並ぶタニヤが産声を上げたのも、そんな背景があった。

恵子さんはもちろん、タニヤが形成された当時のことも覚えていた。

「タニヤには昔、東京銀行の支店やJALのオフィスがあったんですけど、日本人クラブがどんどんできちゃったもんだから、こんないかがわしい場所にいられないってことで、大手の会社は面子を気にして出て行っちゃったんですよ」

駐在員とツアー客が、売春街の形成に大いに貢献したのだった。

「初めは数軒のクラブしかなかったんですけど、どんどん新しい店が建って今のようになったんです。最近では日本人の観光客も行くけど、タニヤは日本人の駐在員が遊ぶ場所で、昔のツアーで遊ぶお客さんはバンコクに点在しているカラオケに行って、女の子を連れ出すんです。昔は100人ぐらい女の子がいる店もあったんですよ。もちろん、今はもうないですけどね」

日本の景気の後退が叫ばれて久しいが、私もしばらくバンコクの色街はご無沙汰してしまっている。この記事を書いていたら、久しぶりに歩いてみたいという気になったのだった。

八木澤高明(やぎさわ・たかあき) 神奈川県横浜市出身。写真週刊誌勤務を経てフリーに。『マオキッズ毛沢東のこどもたちを巡る旅』で第19回 小学館ノンフィクション大賞の優秀賞を受賞。著書多数。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

戦慄! 高市早苗「316議席獲得」で起こる“巨大与党誕生”のヤバすぎる代償

2026.02.09 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

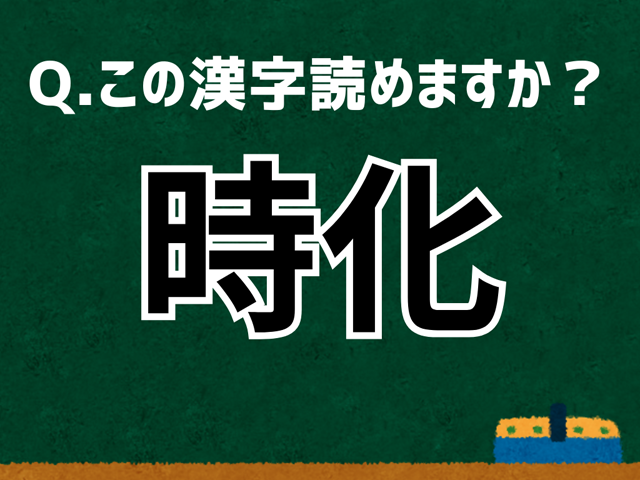

「時化」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.09 エンタメ -

WBC日本代表2026 メジャー組が最多9人 NPBの未来はどう変わる

2026.02.09 スポーツ -

石田ゆり子に大人の写真集待望論も! 超絶トレーニング動画に「体幹がエグい」とファン騒然

2026.02.07 芸能 -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

.jpg)

球界最遅契約更改...阪神サトテル"国内ラストイヤー"既定路線

2026.02.09 スポーツ -

高木美帆が魅せる16年目の集大成。1000メートルで“究極の機能美”が完成する

2026.02.09 スポーツ

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

戦慄! 高市早苗「316議席獲得」で起こる“巨大与党誕生”のヤバすぎる代償

2026.02.09 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

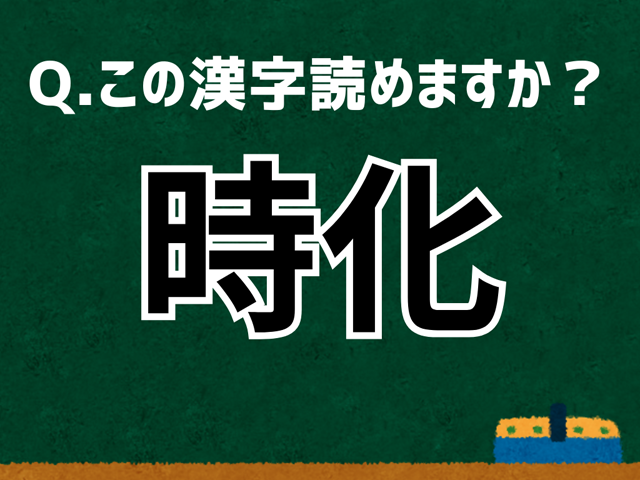

「時化」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識 【難読漢字よもやま話】

2026.02.09 エンタメ -

WBC日本代表2026 メジャー組が最多9人 NPBの未来はどう変わる

2026.02.09 スポーツ -

石田ゆり子に大人の写真集待望論も! 超絶トレーニング動画に「体幹がエグい」とファン騒然

2026.02.07 芸能 -

戦隊シリーズ降板で今森茉耶に忍び寄る「セクシーアイドル業界」の“魔の手”

2025.11.16 芸能 -

“魔性の女”との不倫が原因で…「SHOGUN」真田広之が愛した3人の女優

2024.10.09 芸能 -

.jpg)

球界最遅契約更改...阪神サトテル"国内ラストイヤー"既定路線

2026.02.09 スポーツ -

高木美帆が魅せる16年目の集大成。1000メートルで“究極の機能美”が完成する

2026.02.09 スポーツ