小川直也「完敗です…」~心に響くトップアスリートの肉声『日本スポーツ名言録』――第51回

プロ格闘家に転向した後はド派手なパフォーマンスで名を売った小川直也だが、もともと柔道家時代からその実力と実績は抜きん出ていた。五輪の結果により大きく人生を左右された「栄光なき天才」であったことは覚えておきたい。

【関連】イチロー「僕のことを努力もせずに打てるんだと思うなら、それは間違いです」~心に響くトップアスリートの肉声『日本スポーツ名言録』――第50回 ほか

モントリオール五輪(1976年)の上村春樹、ロサンゼルス五輪(84年)の山下泰裕、ソウル五輪(88年)の斉藤仁と、3大会連続で最重量級の金メダリストを輩出した日本柔道界。

東京五輪(64年)無差別級決勝で神永昭夫がオランダのアントン・ヘーシンクに敗れて以来、日本柔道界は雪辱を期してきたが、3大会も優勝が続くと「金メダル獲得はもはや目標ではなく義務だ」との空気が強くなっていた。

そうした中で迎えた92年のバルセロナ五輪では、マスコミはもちろん多くの国民が、95キロ超級で代表に選ばれた小川直也の優勝を信じて疑わず、また小川自身も前年の世界選手権で無差別級を制覇していたこともあり、「普通にやっていれば勝てる」との心持ちでいたという。

しかし、結果は決勝でまさかの一本負け。その後の記者会見で小川は、「完敗です…」とだけ話して席を立った。のちに小川は当時のことを「しゃべることで自分が惨めになるのも嫌だった」と振り返り、「敗軍の将は兵を語らず」の心境だったと明かしている。

ところが、銀メダルを授与される表彰台で終始うつむき加減だった小川は、これがふてくされているように映ったこともあって、マスコミから厳しい批判を浴びることになる。同大会で全日本代表のコーチを務めていた前述の斉藤も、「世界2位だが、われわれには地獄」と救いのないコメントを残すばかりであった。

金メダルじゃなかったら、あとは一緒

小川としては決して手を抜いたわけではない。JRA(日本中央競馬会)の職員として働きながらの五輪挑戦に、「一度失敗したからといって、そこまで非難されるほど悪いことをしたのか」と理不尽さも感じたが、五輪至上主義の風潮の中、しかも日本発祥の柔道競技において敗北は許されざることだというのが、この当時の認識だった。同大会の71キロ級に出場した古賀稔彦が、ヒザの大けがを押して金メダルを獲得したこととの対比もあって、周囲の小川を見る目は冷たかった。

大会後には柔道をやめることも真剣に考えたという。それでも近しい人たちやJRAの同僚からは「次のアトランタ五輪こそは頑張ってくれよ!」と、温かい声援を受けた。また現実的な問題として、この当時の重量級には小川を脅かすような存在がいなかったため、柔道関係者から「やめないでくれ」と懇願され、そうした周囲の声にずるずると流されるように柔道を続けることになる。

さらに、競技者と社会人としての生活を両立させるため、マイペースの調整を望む小川に対して、「わがままだ」といった批判的な声もあり、「いったい誰のために柔道を続けているのか」と複雑な思いを抱き続けることになる。

そんな中途半端な精神状態で臨んだ96年のアトランタ五輪。95キロ超級の準決勝では、のちにフランスの英雄的存在となるダビド・ドゥイエと最後まで激しく競り合ったものの、判定で敗退。すると小川は、その後に行われる3位決定戦の辞退を申し出たという。前回は銀メダルで叩かれたのに、「銅メダルなんて取ったところで意味がない」というのが、偽らざる本音だった。

それでも周囲の説得を受けて一応は出場することになったが、あっさりと一本負け。後年のインタビューで小川は「金メダルじゃなかったら、あとは一緒なんで。ぼくの競技人生は、ドゥイエ戦で終わりました」と、その心情を語っている。

「感動物語」にはあえて同調せず

二度の五輪で結果を出せなかったことで、柔道家としての小川はどこか低く見られがちだ。しかし、その実力が同時代の選手たちの中でも、飛び抜けていたことは確かである。プロ格闘家に転向後のこと、宇野薫や菊田早苗といったその当時の格闘技界における寝技の猛者たちと、小川がスパーリングをしたことがあった。

小川が下になって他の選手たちの攻めを受ける形の稽古だったというが、菊田たちはまったく歯が立たなかった。重量級の小川と中軽量級の格闘家たちという体格差を考慮しても、なお実力差は絶対的で、その場に居合わせた者たちからは「ヒクソン・グレイシーよりも強い」との声も上がったという。

五輪の結果はともかくとして、やはり世界柔道選手権優勝4回、全日本柔道選手権優勝7回の実績は伊達ではなかった。

その後、総合格闘技のマットでは大きな結果を残せなかった小川だが、こちらはあくまでも打撃適性の問題が大きい。寝技で負けたと言えるのは、同じく元五輪代表の吉田秀彦との試合(2005年12月31日の『PRIDE男祭り』)ぐらいではなかったか。

吉田との試合では途中で足首を骨折するというアクシデントもあったが、それでも小川は「吉田はやっぱり強えなあ」と素直に相手を称賛している。

柔道時代もプロ格闘家に転向した後も、どこかヒールの空気感をまとい続けた小川だが、その言葉を改めて分析してみれば、正直な気持ちをそのまま口にしていたケースがほとんどであることに気付く。

競技関係者やメディアが用意した「アスリートの王道」や「感動物語」にすり寄ることを良しとせず、自分の信じる道を進むことがいかに困難か。小川の生きざまからは、そんな「不都合な真実」も見えてくる。

《文・脇本深八》

小川直也 PROFILE●1968年3月31日生まれ、東京都杉並区出身。高校時代から柔道を始め、全日本柔道選手権優勝7回など数々の実績を残す。97年にプロ格闘家として新日本プロレスに初登場。以後はUFO、PRIDE、IGFなどのリングで活躍する。

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

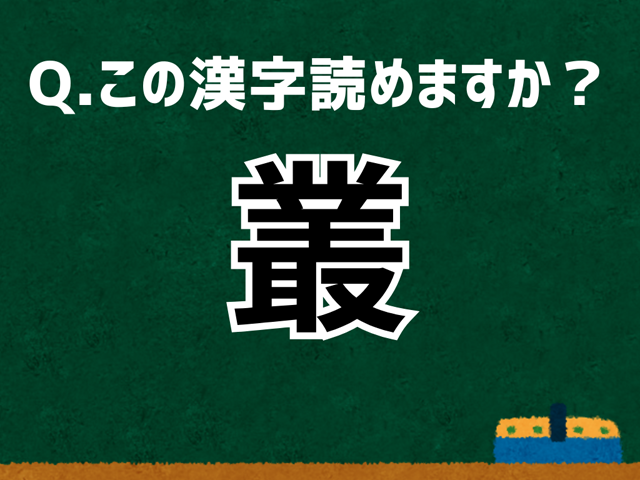

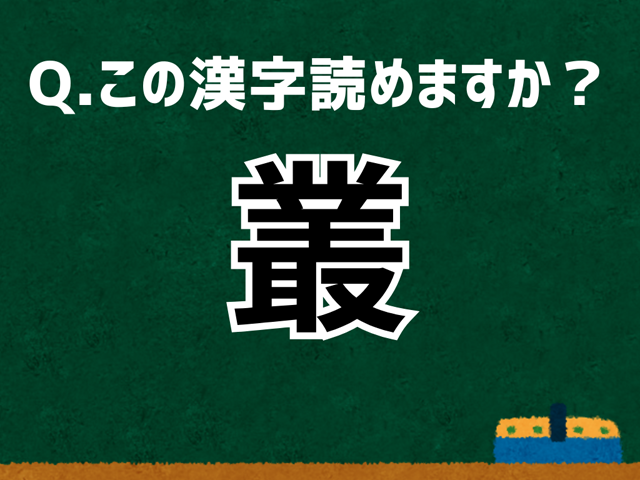

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”

2026.02.02 芸能

合わせて読みたい

-

水卜麻美アナが日テレ退社へ 夫・中村倫也の説得で『24時間テレビ』が花道に?

2025.05.11 芸能 -

未経験男子を優しく手ほどき! 東北に実在した人妻サークルの“驚愕実態”

2025.03.26 -

「叢」なんて読む? 言葉にまつわる由来と豆知識【難読漢字よもやま話】

2026.02.03 エンタメ -

WBC崩壊危機! プエルトリコ代表が「ボイコット」示唆 本誌警告の“保険問題”が現実化し大谷の二刀流にも影

2026.02.03 スポーツ -

【豊臣兄弟!トリビア】秀吉も驚愕! 豊臣秀長が石垣に刻んだ「豊臣支配」の“恐るべき演出”

2026.02.03 エンタメ -

雛形あきこ年下のイケメンマネジャーと車内で…「揺れる送迎車」記事で離婚【美女たちの不倫履歴書41】

2024.01.03 芸能 -

川口春奈「下着ラインなし」密着ワンピで挑発! メディアが注目する30歳の“洗礼”と謎のメッセージの真相

2026.02.02 芸能 -

朝比奈みゆう、初めての表紙撮影は「表情豊かに撮っていただけました!!」

2025.07.30 芸能 -

後藤真希が四十路のボディーを全記録!「超極秘撮影」と次回写真集の“衝撃中身”

2026.02.03 芸能 -

不倫疑惑、2度の離婚…恋多き女・国生さゆりが不器用なまでに貫いた“逃げない生き様”

2026.02.02 芸能